Из опроса ясно: даже попытки медиков улучшить «навыки заботы» о пациентах терпят неудачу. По крайней мере пока. Особенно в России. На Западе динамика все-таки положительная: там начинают понимать, что нужно собирать информацию об образе жизни конкретной женщины для оказания квалифицированной помощи. Тренд на развитие партнерства «врач – пациент» появился несколько лет назад. И общество делает шаги, чтобы вовлечь пациента в работу над собственным здоровьем.

Исследования подтвердили: вежливое отношение к пациенту приводит к повышению его активности и, как следствие, – к лучшим результатам лечения [12]. А в таком тонком и сложном деле, как рождение ребенка, это проявляется еще очевиднее. Когда к тебе относятся как к существу, неспособному принимать решения, постепенно ты таким и становишься. Если же тебя воспринимают как партнера – ты откликаешься! Обесценивание роли женщины приводит к обесцениванию ее самой и, что еще хуже, в ее собственных глазах. Рушится вера в свои силы, доверие к себе, развивается инфантильность – «Куда я, дурочка, лезу спорить с умными людьми». И с этими комплексами неполноценности она должна брать на себя ответственность за маленького человека.

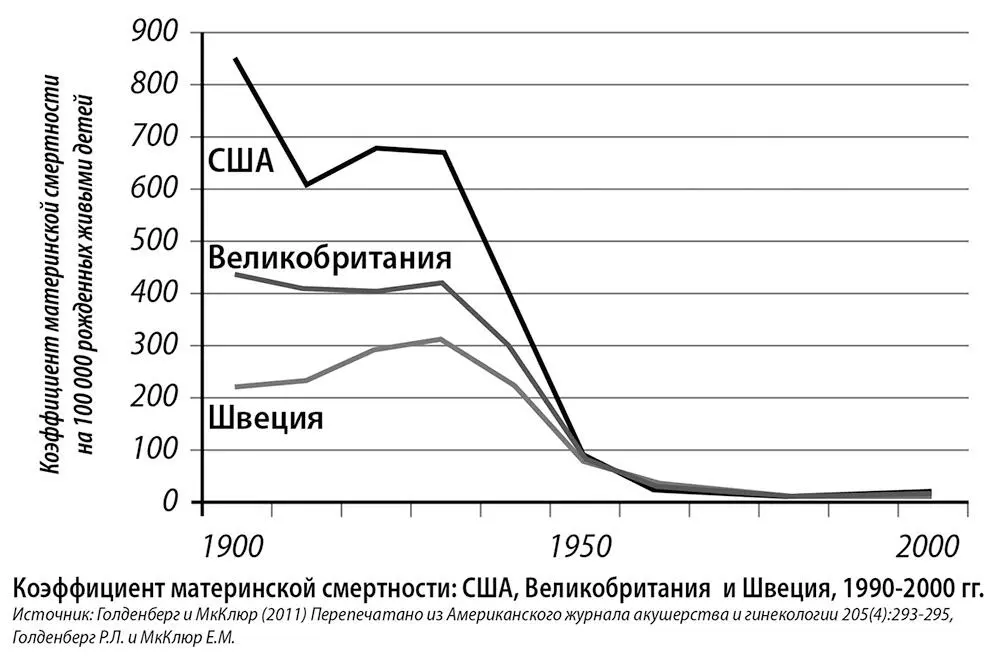

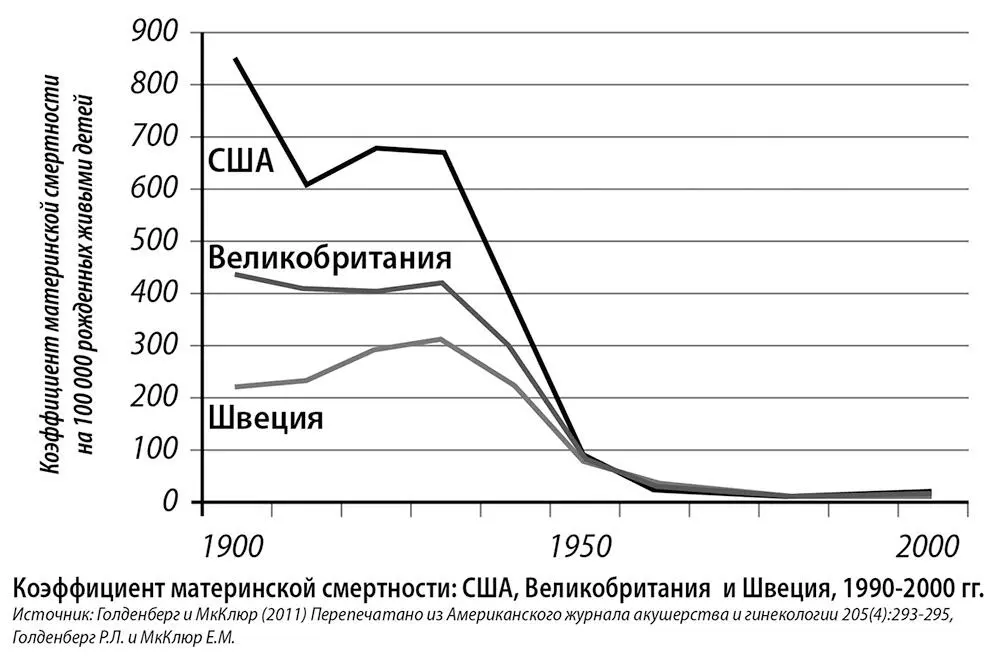

Но вернемся к истории. На рубеже XIX–XX веков роды в больнице начали теснить домашние. Мужчины в белых халатах активно продвигали необходимость медицинского вмешательства, таким образом повышая собственную значимость. Научно доказали фатальное влияние различных инфекций на жизнь и здоровье женщины и ребенка, так что больница с ее стерильными условиями и контроль персонала завоевывали статус надежного и безопасного места. При этом долгое время показатели смертности в обоих случаях – и дома, и в больнице – оставались одинаковыми. А роды с врачами еще и давали больше осложнений. Почему?

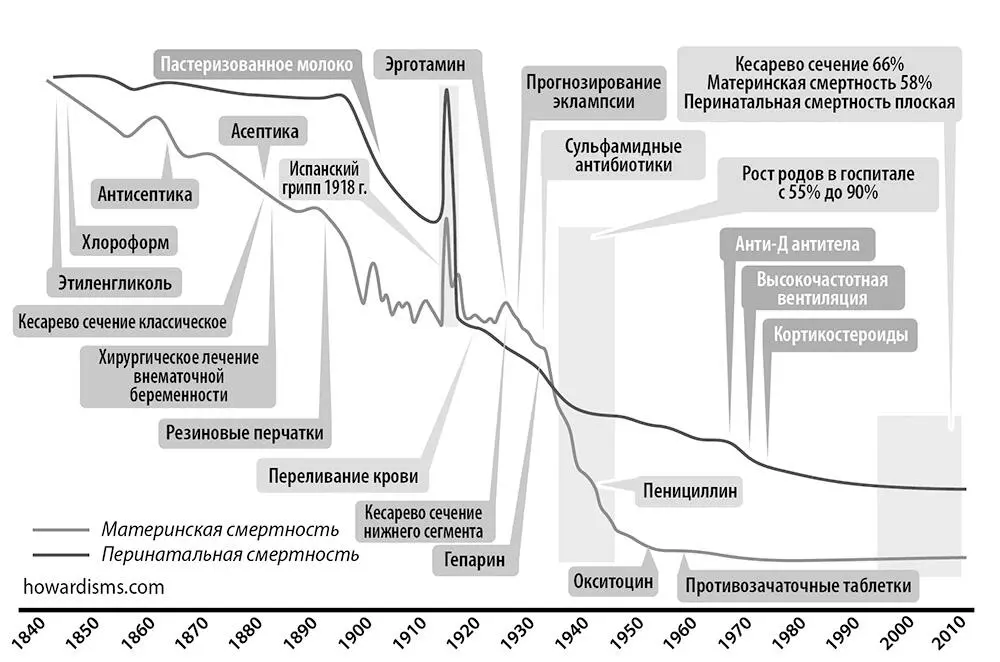

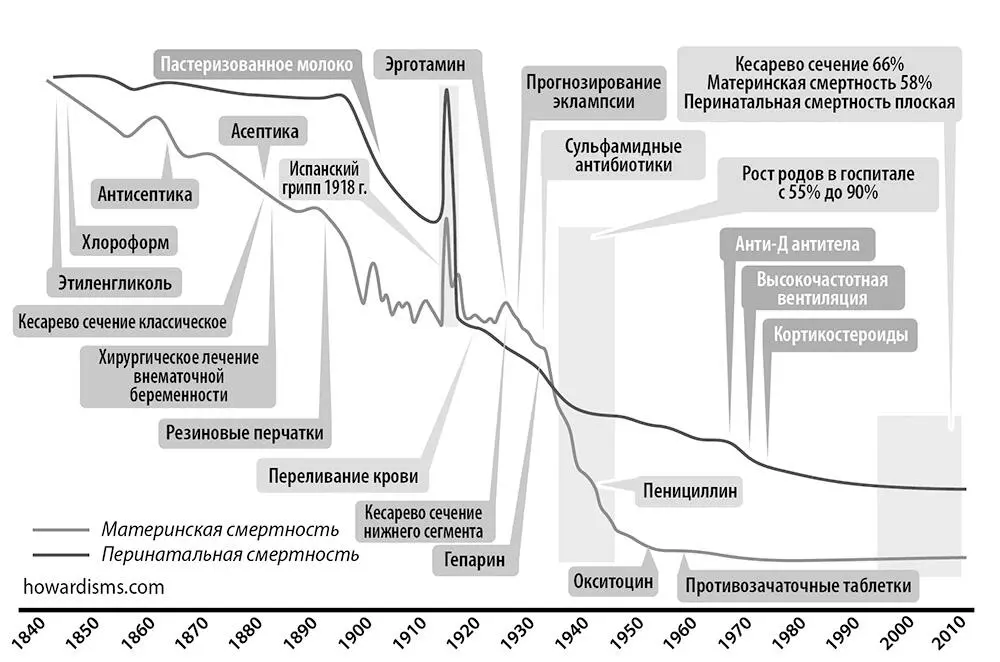

Во-первых, не выработав стандартов и без векового женского повивального опыта, врачи порой неоправданно использовали щипцы, лекарства для ускорения родов и т. д. Поэтому травм от избыточного вмешательства было, пожалуй, не меньше, чем от реальных трудностей родоразрешения.

Во-вторых, они не мыли руки, приступая к помощи роженице. Только к середине XX века накопленный медицинский опыт и инфекционный контроль позволили значительно снизить летальность, так что рожать в больнице стало безопаснее.

И если в 1900 году в США акушерки принимали половину всех родов, то к 1930 году число снизилось до примерно 15 % [6]. К 1950-м годам благодаря развитию систем здравоохранения роды с врачом перестали быть прерогативой состоятельных граждан. В общественном сознании росло уважение к людям в белых халатах. Женские журналы советовали выбирать надежного врача и следовать его указаниям, ведь он «знает, как лучше». Свою роль сыграли бушующие на рубеже XIX–XX веков глобальные потрясения, социокультурные, политические, экономические трансформации, рост городов и повышение общей мобильности. Все это разрушало существовавшую веками систему социальной поддержки беременности. Идея больницы, где медсестры и врачи о тебе точно позаботятся, становилась все более привлекательной. Узнаете архитектуру выбора?

Дополнительным мощным аргументом «за» явилось внедрение обезболивания. В 80-е годы XIX века с этой целью применяли хлороформ. Пример в Великобритании подала сама королева Виктория, которая использовала его во время восьмых родов. Эксперименты продолжались, и на некоторое время пришел своеобразный коктейль из морфина и скополамина. Волшебный укол, или «сумеречный сон», позволял пациентке быть в полубессознательном состоянии во время схваток. Он был популярен почти 30 лет, пока ученые не обнаружили побочные эффекты. В 60-е годы появилась та самая эпидуралка – региональная анестезия, сегодня знакомая всем.

Во второй половине XX века роды в больнице преобладали практически во всем мире. В их структуре, в свою очередь, значительно вырос процент операций кесарева сечения. В США, например, доля кесаревых с 4,5 % в 1965 году взлетела до 32 % к 2007 году.

График 1. Коэффициент материнской смертности в разных странах

График 2. Материнская смертность в зависимости от разных факторов

Первый график показывает падение материнской (синяя линия) и младенческой (красная линия) смертности с 1840 года.

Читать дальше