Среди спутников Петра Первого был и артиллерийский офицер Иван Гербер – известный исследователь прикаспийских земель. Обследуя, по поручению императора, прибрежную полосу от Волги до Куры, Иван Гербер часто углублялся в горы – туда, где до него не ступала нога ни одного исследователя. Пробыв в Дагестане и других приморских областях до 1729 года, Гербер первым в мире опубликовал в печати описание аула Кубачи. Он подразделял Дагестан на «верхний» (Тарки, Эндери, Буйнак, Кубачи) и «нижний» (Алтыпара, Рутул, Ахты, Докузпара), на Лезгистан (Акуша и Табасаран) и Тавлистан (земли аварцев). Наблюдательный исследователь, он не только рассказал о Дербенте, но и о жизни и быте народов, населявших Дагестан: кумыков, лезгин, аварцев, даргинцев, лакцев.

Другой сподвижник Петра Великого – Дмитрий Кантемир – не только исследовал стену Даг-бары, но и с увлечением переводил на русский язык рукопись «Тарихи Дербенд-наме» («Историю Дербента»), которую императору преподнесли в подарок в Дербенте вместе с ключами от города.

«Доля казачья, служба лихая…»

Как-то во время Масленицы, гуляя по городу, мы увидели выступление народного хора из Кизлярского района. Казачки в ярких передниках и казаки в праздничных черкесках пели:

Между серыми камнями,

На вершине, среди скал,

Серебристыми волнами

Бурный Терек пробегал.

Начиная от Казбека,

Наверху, средь ледников,

Он уж больше, чем три века,

Поит терских казаков.

И споенный ледяною,

Чистой теречной водой,

Казак сердцем и душою

Любит Терек свой родной.

Заповедали нам деды

Сберегать России честь,

Ради славы и победы

Своей жизни не жалеть.

Но эти песни были нам незнакомы, и дедушка объяснил, что это казачьи песни. Нас с сестрой заинтересовало, кто такие казаки и как они очутились в Дагестане.

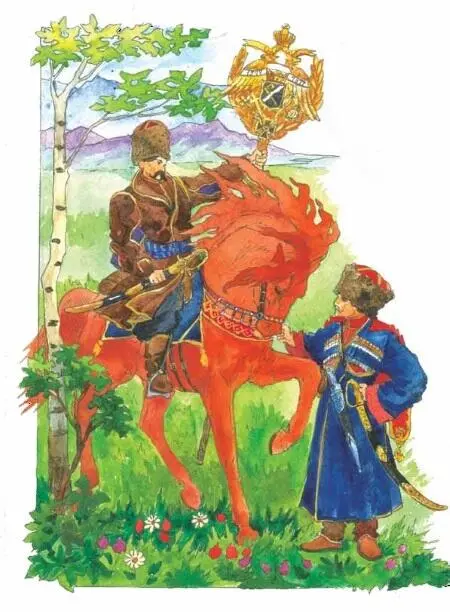

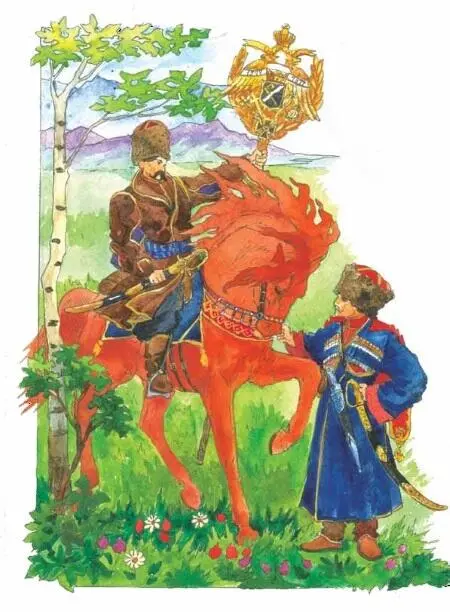

Оказалось, что казаки часто были первопроходцами при освоении новых земель.

Первые русские поселенцы появились в Дагестане в конце XVI века, когда в устье Терека был заложен городок для защиты от нападений Турции и Ирана. Его жителями стали терские и гребенские казаки, которые мирно, по-соседски проводили дни с местным населением, вместе торговали и женились, вместе грустили и праздновали.

Бежавшие с Рязанской земли, Дона и Волги русские стали селиться на берегах Терека и у гребней гор. Отсюда и название – гребенские казаки. Казаки жили вольно и имели самоуправление.

По приказу царя Ивана Третьего, русские воеводы Пётр Протасов и Андрей Бабычев на одном из рукавов реки Терек построили город Терки. Именно его жители впоследствии основали город Кизляр. В этом городке казаки не только жили, защищая южные рубежи страны, но и торговали с кавказскими народами. Сюда приезжали купцы из далёких мест: Грузии, Ирана, Кабарды, Кумыкии. Купцы из Дербента привозили сюда мёд, марену (растение, соком которого красили пряжу), орехи, фрукты, из Северного Дагестана на рынок попадали овчина, попоны, бараньи шубы, хлеб. Ногайцы везли скот, гребенские казаки торговали виноградным вином, домотканными холстами; казаки, служившие в низовьях Терека, доставляли на рынок свежую рыбу, балык, рыбий клей, тюлений жир и шкуры.

Терки был хорошо укреплённой крепостью, где была сосредоточена вся русская военная сила на Северном Кавказе. Всем войском командовал терский воевода, а конным отрядом – кабардинский князь. В Терках казаки начали отбывать военную службу. Здесь они объезжали заставы и охраняли переправы, ходили в военные походы.

Населявшие Терки низовые казаки с побережья Каспия выращивали просо, ячмень, пшеницу, рожь, овёс. Завезли не известную раньше в Дагестане гречиху, кашу из которой все вы ели не раз. Русские поселенцы стали возделывать огороды с овощами, которых раньше не видели местные жители: капустой, огурцами, помидорами, тыквой, фасолью, горохом, свёклой, картофелем. Развели фруктовые сады с черешней, вишней, сливой, абрикосами и айвой. Гребенские казаки занимались виноградарством. На рубеже XVIII–XIX веков не только все окрестности Кизляра превратились в сплошные виноградные сады, но и берега Терека на многие километры были засажены виноградом.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу