В современных условиях два пути общественного развития – реформа и революция – противопоставляются практике перманентного реформирования в саморегулирующемся обществе. Следует признать, что и реформа, и революция «лечат» уже запущенную болезнь, в то время как необходима постоянная и возможно ранняя профилактика. Поэтому в современном обществознании акцент переносится с дилеммы «реформа – революция» на «реформа – инновация». Под инновацией (от англ. innovation – нововведение, новшество, новаторство) понимается рядовое, однократное улучшение, связанное с повышением адаптационных возможностей социального организма в данных условиях.

В современной социологии общественное развитие связывается с процессом модернизации.

Модернизация (от фр. moderniser – современный) – это процесс перехода от традиционного, аграрного общества к обществам современным, индустриальным . Классические теории модернизации описывали так называемую «первичную» модернизацию, исторически совпавшую с процессом развития западного капитализма. Более поздние теории модернизации характеризуют ее через понятия «вторичная», или «догоняющая» модернизация. Она осуществляется в условиях существования «образца», например в виде западноевропейской либеральной модели, часто такая модернизация понимается как вестернизация, т. е. процесс прямого заимствования или насаждения. По сути данная модернизация представляет собой всемирный процесс вытеснения локальных, местных типов культур и социальной организации «универсальными» (западными) формами современности.

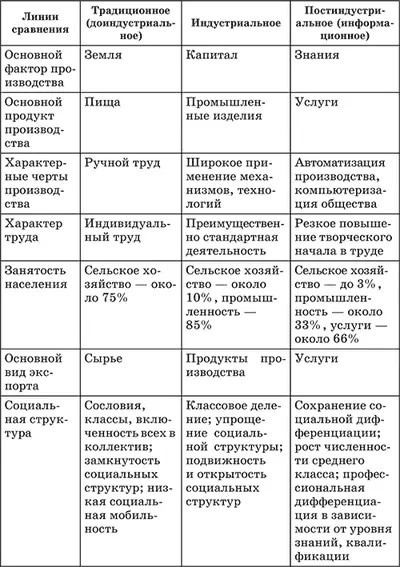

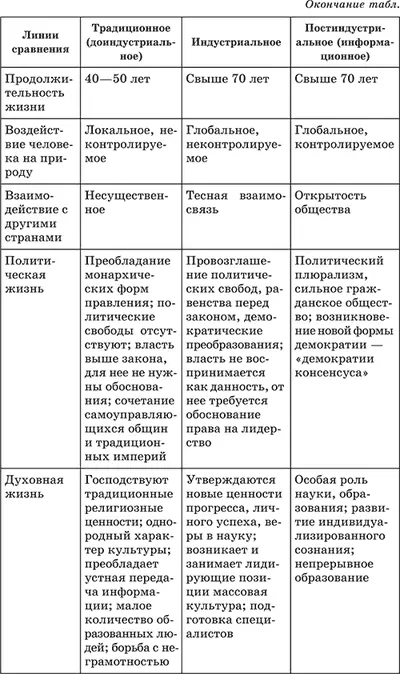

Можно выделить несколько классификаций (типологий) общества:

1) дописьменные и письменные ;

2) простые и сложные (в качестве критерия в данной типологии выступает число уровней управления обществом, а также степень его дифференциации: в простых обществах отсутствуют руководители и подчиненные, богатые и бедные, в сложных обществах существует несколько уровней управления и несколько социальных слоев населения, расположенных сверху вниз по мере убывания доходов);

3) первобытное общество, рабовладельческое общество, феодальное общество, капиталистическое общество, коммунистическое общество (в качестве критерия в данной типологии выступает формационный признак);

4) развитые, развивающиеся, отсталые (в качестве критерия в данной типологии выступает уровень развития);

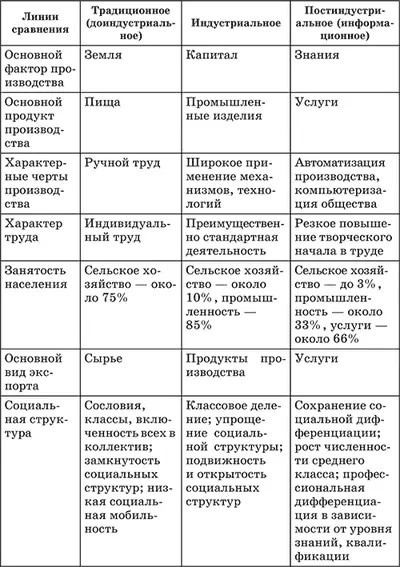

5)

Формационный и цивилизационный подходы к изучению общества

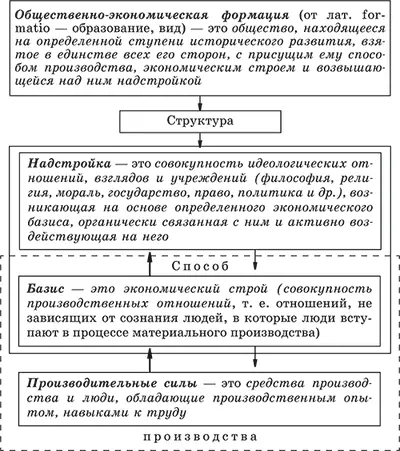

Наиболее распространенными в российской исторической и философской науке подходами к анализу общественного развития являются формационный и цивилизационный.

Первый из них принадлежит марксистской школе обществознания, основоположниками которой являлись немецкие экономисты, социологи и философы К. Маркс (1818–1883) и Ф. Энгельс (1820–1895).

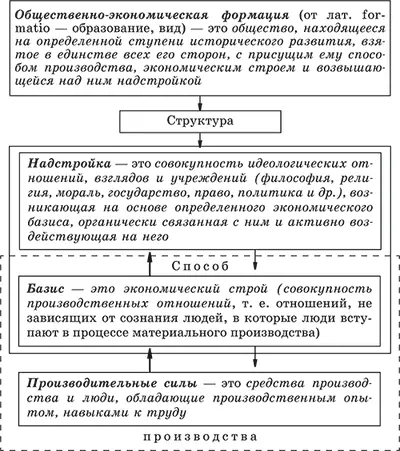

Ключевым понятием этой школы обществознания выступает категория «общественно-экономическая формация».

Несмотря на относительную самостоятельность, тип надстройки определяется характером базиса. Он же представляет собой основу формации, обусловливая принадлежность того или иного общества.

Производительные силы являются динамичным, постоянно развивающимся элементом способа производства, тогда как производственные отношения статичны и косны, не меняются веками. На определенном этапе возникает конфликт между производительными силами и производственными отношениями, разрешающийся в ходе социальной революции, слома старого базиса и перехода на новую ступень общественного развития, к новой общественно-экономической формации. Старые производственные отношения заменяются новыми, которые открывают простор для развития производительных сил. Таким образом, марксизм понимает общественное развитие как закономерную, объективно обусловленную, естественно-историческую смену общественно-исторических формаций:

Ключевым понятием цивилизационного подхода к анализу общественного развития является понятие «цивилизация», которое имеет множество трактовок.

Читать дальше