УСТРОЙСТВО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУДИЯ

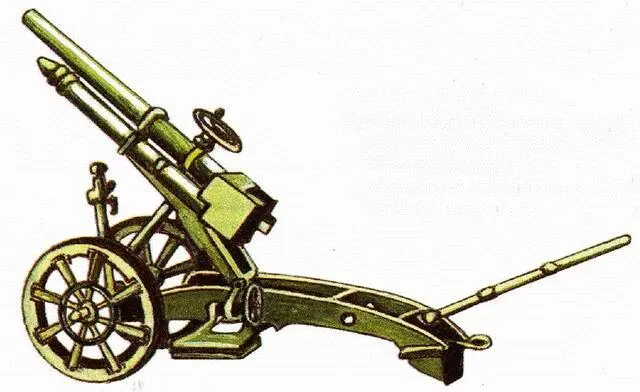

Обычная пушка или гаубица как правило состоит из следующих основных частей.

Ствол — основная часть артиллерийского орудия. Он придает снаряду определенную начальную скорость и нужное направление. В канале ствола имеются гладкая камора и нарезной участок. В каморе располагаются пороховой заряд в гильзе или картузе и задняя часть снаряда. Снаряд заряжается с казенной части ствола, оборудованной клиновым или поршневым затвором. Для крепления ствола существует специальный станок — лафет.

Лафет состоит из люльки, противооткатных устройств, прицельных приспособлений, верхнего станка с механизмами наводки и щитовым прикрытием, нижнего станка с раздвижными станинами и ходовой частью.

К люльке крепятся ствол и противооткатные устройства. Цапфами она опирается на верхний станок и с помощью подъемного механизма может поворачиваться в вертикальной плоскости. При выстреле ствол откатывается по люльке назад, а затем вновь возвращается в исходное положение. Люлька с противооткатными устройствами и ствол представляют собой качающуюся часть орудия. Противооткатные устройства служат для плавного торможения ствола при откате и возврата (наката) его в первоначальное положение.

На верхнем станке располагаются качающаяся часть орудия, щит и механизмы наведения. Для изменения направления стрельбы верхний станок с помощью механизма поворота может разворачиваться в горизонтальной плоскости без перемещения основания орудия.

Уравновешивающий механизм уравновешивает качающуюся часть гаубицы или пушки относительно цапф люльки и облетает работу подъемного механизма.

Для точной наводки орудия на цель служат прицельные приспособления, состоящие из панорамы и прицела. Противооткатные пушки, кроме того, оснащаются и оптическим прицелом для стрельбы прямой наводкой.

Щит орудия предохраняет расчет и уязвимые части лафета от пуль и осколков.

Нижний станок с ходовой частью и станинами является основанием поворотной части орудия. Станины на боевой позиции разводятся и закрепляются на грунте сошниками. Таким образом обеспечиваются неподвижность орудия при стрельбе и его надежная поперечная устойчивость при изменении направления ведения огня.

Ходовая часть состоит из боевой оси, колес и механизма подрессоривания. Благодаря подрессориванию пушки и гаубицы можно перевозить с помощью тягачей с большой скоростью.

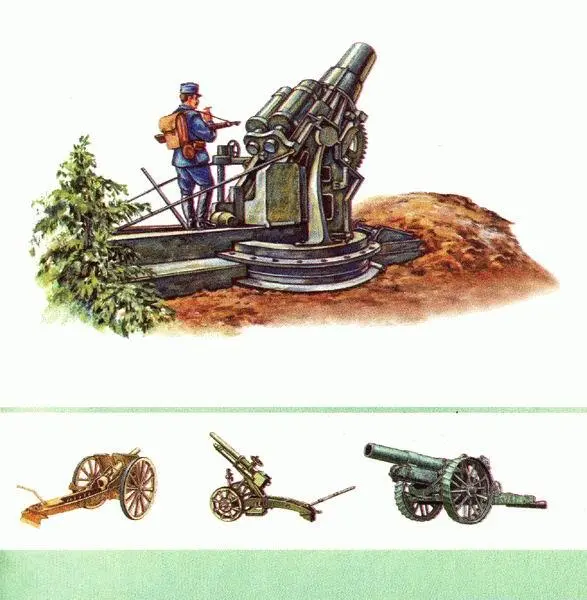

АРТИЛЛЕРИЯ начала XX века

В конце 20-х годов среди военных специалистов мира была весьма популярна идея универсальных артиллерийских орудий, способных выполнять на поле боя самые различные задачи: вести борьбу с бронетехникой противника, разрушать вражеские полевые укрепления и обстреливать воздушные цели. Универсальные системы разрабатывались трех основных типов: мортиро-пушки, совмещающие в себе ведение настильного и навесного огня, пушки со свойствами наземной и зенитной стрельбы, а также орудия с двумя положениями лафета (низким, — 6; +15°, для настильной стрельбы и высоким, — 6; +45°, для навесной стрельбы).

Мортиро-пушки, или бикалиберные орудия, комплектовались двумя различными стволами. Иногда два ствола располагались на одном общем лафете рядом или один над другим, причем ствол большего калибра предназначался для ведения навесного огня, а меньшего — для настильного. Чешское 70/32-мм орудие фирмы «Шкода» имело два ствола, один из которых при необходимости вставлялся в другой.

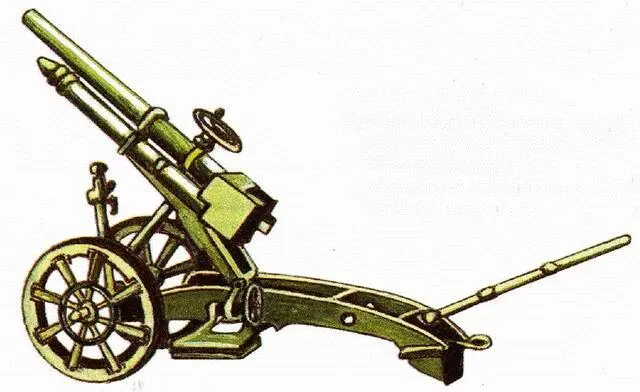

Британская фирма «Виккерс» создала бикалиберное орудие с двумя сменными стволами калибра 60 и 44 мм, вставлявшимися в специальный кожух. Артсистема снабжалась однобрусным лафетом с неподрессоренным ходом и деревянными колесами. Щитовое прикрытие для удобства замены ствола не устанавливалось, а на левой стороне коробчатой станины имелась ступенька. Казенная часть ствола запиралась вертикальным клиновым затвором. Противооткатные устройства — гидропневматического типа.

Бикалиберные орудия строились в небольшом количестве и не получили широкого распространения ввиду неудобства в обслуживании, небольшой дальности стрельбы и малой мощности снаряда небольшого калибра. При увеличении калибра орудия ствол трудно было переносить силами расчета.

Читать дальше