Многие источники утверждают, что японским добровольцам на самоубийственные операции давалась лишь самая примитивная подготовка. Это может быть отчасти справедливо для пилотов-камикадзе, особенно в последние месяцы войны, когда остро не хватало топлива и квалифицированных инструкторов. Однако это совершенно неверно в отношении водителей человекоторпед. Они проводили много недель в классах, прежде чем садились в кабину «Кайтена». Управление этим аппаратом требовало от водителя квалификации не меньшей, чем управление истребителем. Однако были и другие причины задержки. Вначале не хватало торпед. Например, в сентябре 1944 года на 200 курсантов имелось только 6 торпед. Затем была острая нехватка квалифицированных техников для их обслуживания. Морские тренировки были ограничены общей нехваткой топлива в Японии. Поэтому, курс подготовки сводился к большому числу лекций и весьма ограниченной морской практике. Приходилось постоянно помнить, что «капля бензина так же драгоценна, как капля крови»

Капитан-лейтенант Хасимото дает показания в американском суде

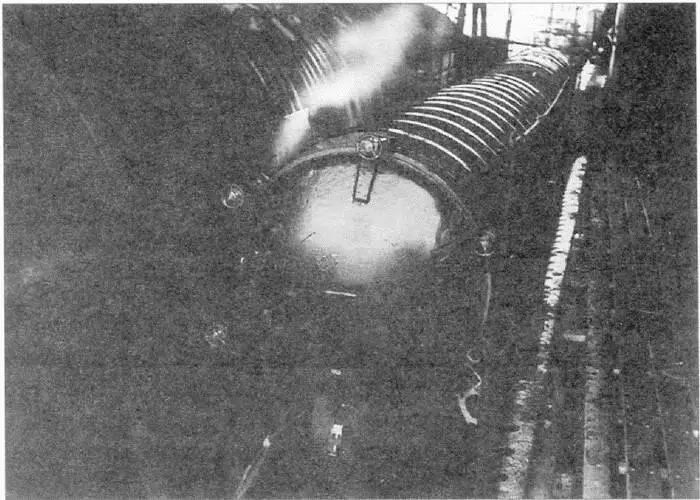

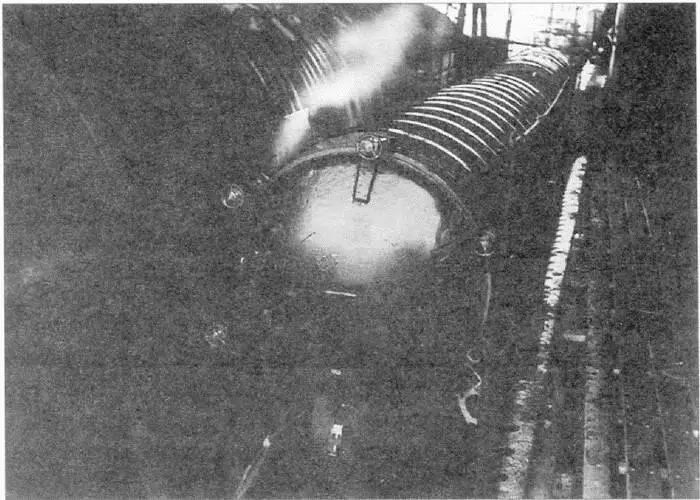

Тренировочный спуск «Кайтен» с корабля-носителя

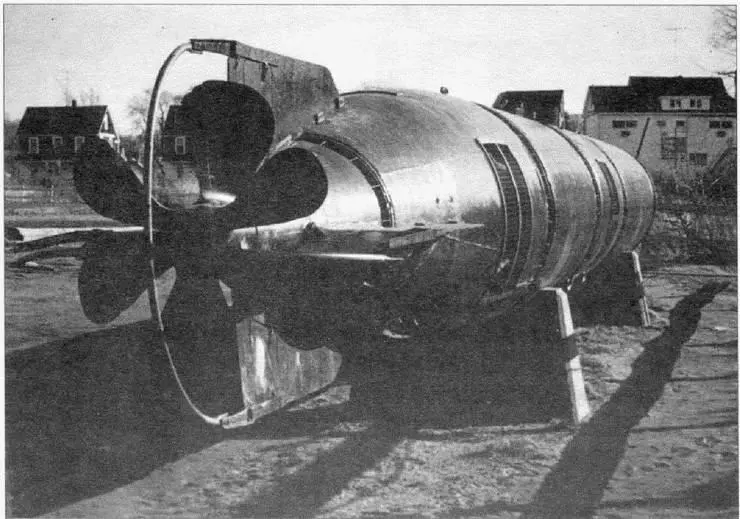

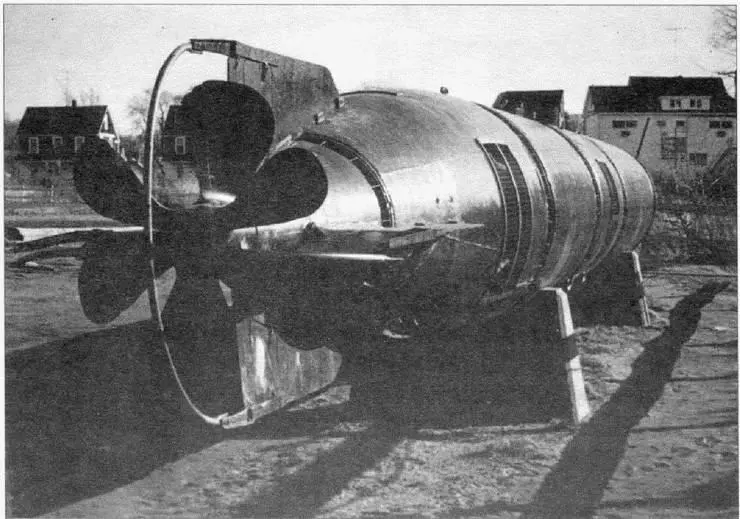

«Кайтен» перед погрузкой на носитель

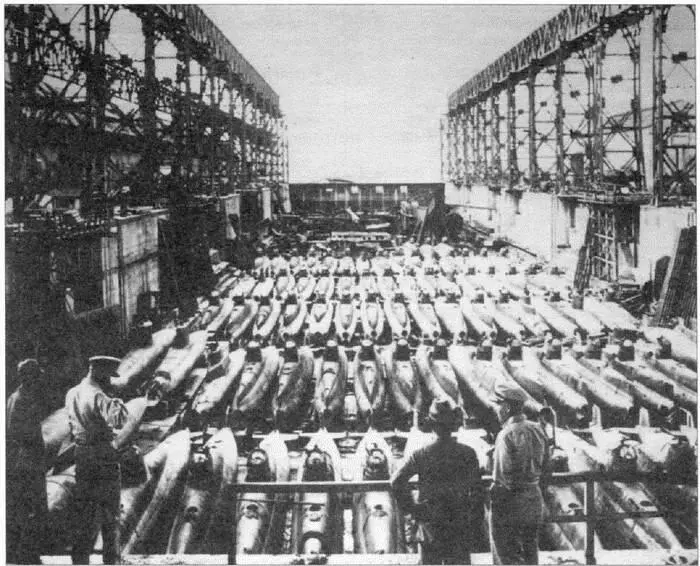

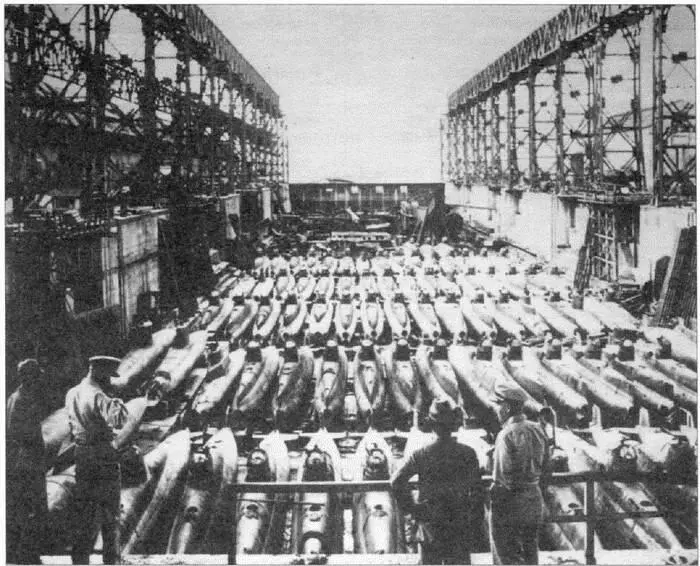

Японские сверхмалые подлодки в Куре, так и не были использованы против сил вторжения и стали трофеями американцев

Ирония судьбы заключается в том, что среди 15 человек, погибших во время тренировок на «Кайтен», был и один из его изобретателей — лейтенант Хигути Куроки. Совершить несколько тренировочных выходов было совершенно необходимо: практика показала, что даже самые упорные и старательные курсанты, впервые садясь в кабину «Кайтена», испытывали шок. Человек оказывался в крошечной замкнутой кабине, разглядывая мир через перископ. Достаточно часто случалось так, что торпеда погружалась слишком глубоко и утыкалась в илистое дно. После этого освободить торпеду можно было, только послав к ней водолазный бот. Однако очень часто это происходило слишком поздно, что бы спасти пилота. После нескольких несчастных случаев был сделан прибор очистки воздуха, позволяющий водителю оставаться под водой более 20 часов. Следует подчеркнуть один очень странный (по мнению европейца) момент в учебном процессе. По словам одного ветерана больше всего курсанты опасались того, что их спишут из отряда. Пилот «Кайтен» должен был превратиться в полубога в храме Ясукуни, заслужив неумирающую славу. Но был и земной аспект — после выполнения задания, он посмертно получал повышение на два ранга, а его семья солидную пенсию.

В качестве эмблемы своего подразделения смертники выбрали наиболее почитаемый в Японии воинский символ: цветок «кикусуй» (парящая хризантема), который был эмблемой легендарного Кусоноки Масасигэ (1294-1336 гг.). В битве при Манотогаве этот самурай в течение семи часов с 700 войнами сдерживал натиск 35 000 солдат клана Асикага, выступивших против императора. Получив 11 тяжелых ран, он совершил харакири. Последние слова умирающего были: «Я хотел бы родиться семь раз, чтобы сражаться с врагами своего императора». Именно на основе этой легенды родился лозунг японской военщины: «Семь жизней за императора».

Кроме водителей торпед, японцы в начале 1944 года организовали обучение и боевых пловцов. Боевые пловцы, одетые в водонепроницаемый комбинезон и ласты, составляли команды, названные «Фукуруи» («Драконы счастья»). На них возлагались задачи вести разведку и осуществлять диверсии. Для этого был сконструирован специальный, довольно удачный, дыхательный аппарат с замкнутой циркуляцией воздуха (т. е. не дающий пузырей). С таким устройством хорошо тренированный человек мог опуститься на глубину в 60 метров и двигаться там со скоростью 2 километра в час.

В последние месяцы войны фанатики-японцы из этих команд пошли на подражание летчикам-камикадзе. Недостаток надежных взрывателей вынудил пловцов нырять под киль судна и изо всех сил ударять миной по его обшивке. Результатом взрыва была пробоина и верная гибель диверсанта.

Читать дальше