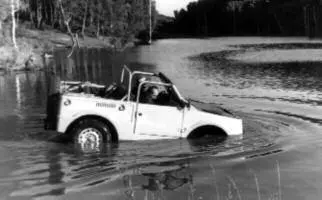

Проходимость машины осталась по-прежнему высокой. Крепко застрявшую в снегу "Ниву" сейчас выдернем без проблем.

Образец второй серии на поворотной платформе в Бронницах (определение угла поперечной устойчивости).

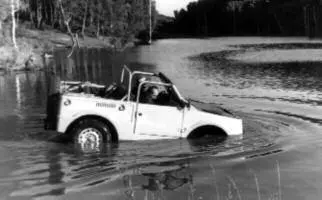

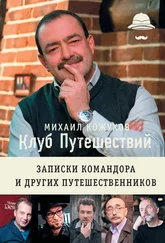

Озеро в Бронницах, показ техники высшему генералитету. В центре – замминистра Автопрома Е. Башинджагян.

Наблюдать с берега – это одно. Замминистра решил опробовать амфибию в деле лично. Доверили это важное мероприятие автору.

Опробование прошло успешно.

* * *

Была и ещё одна новинка, весьма примечательная. В целях борьбы с перегревом агрегатов трансмиссии днище за раздаточной коробкой, а также оба борта были выполнены двойными.

Надежда была на то, что вентилятор двигателя, прососав воздух через радиатор, погонит его дальше, обдувая при этом коробку передач и раздаточную коробку.

Затем предполагалось, что через двойные пол и борта воздух будет выброшен наружу. В задней верхней части каждого борта имелась для этого специальная решетка, которая на плаву должна была оказаться достаточно далеко от воды (что позднее и подтвердилось).

Надо сразу сказать, что такая, вроде бы вполне логичная, схема на данных образцах ожиданий, увы, не оправдала. Никакого эффекта это практически не дало – агрегаты трансмиссии по-прежнему недопустимо перегревались.

Всё оказалось совсем не так просто и отняло массу времени и сил. Ситуация крайне осложнялась ещё и тем, что внутренняя аэродинамика герметичных отсеков оказалась даже теоретически не проработанной – во всяком случае, ни один НИИ за неё не взялся.

Пришлось испытателям и конструкторам впрягаться самим и решать эту проблему старым и проверенным (хотя и достаточно трудоёмким) методом "проб и ошибок".

В итоге она успешно решилась безо всякой посторонней помощи! [66] Чем все, кто в этом участвовал, вправе заслуженно гордиться. В заводских условиях, с минимальным комплектом аппаратуры решить задачу на уровне диссертации (если не докторской, то уж кандидатской-то точно) — по плечу не каждому.

* * *

В остальном оба образца второй серии от первых ничем не отличались – та же размерность кузова, те же огромные шины.

Их испытания велись практически весь 1979 год. В итоге с надёжностью всё повторилось точь-в-точь – чудес в технике не бывает.

Убедившись на деле, что проблема не надуманная, заказчики тоже подключились к работе – причину надо было выяснить.

И поехали мы в подмосковные Бронницы, в НИИ-21 (о котором только сейчас стало возможным говорить открыто, раньше – ни-ни).

Там удалось замерить и сравнить моменты инерции колёс – опытного 8-16 и серийного 6.95-16.

Оказалось, что у первого он в полтора раза больше! Во столько же раз, конечно, возрастал и общий уровень нагруженности трансмиссии.

Но и это было ещё не всё.

Выяснилось, что сцепление широких шин ВлИ-6 с дорогой было явно выше, чем у серийных ВлИ-5. Хотя эту разницу и не удалось установить количественно (не оказалось в наличии нужной аппаратуры), но она была видна и без этого, так сказать – невооружённым глазом.

Приведём простой пример. При замере одного из важнейших показателей любого автомобиля – времени разгона с места до скорости 100 км/час – методикой испытаний предусмотрено предельно резкое трогание ("раскрутка" двигателя до максимальных оборотов и "бросок" педали сцепления).

Эта методика досталась вазовским испытателям в наследство от фирмы ФИАТ, где она давно и успешно применяется, поскольку обеспечивает минимальную потерю времени при разгоне (если трогаться традиционным способом, теряется от одной до двух секунд, что недопустимо).

Так вот, на обычной "Ниве" ведущие колёса при этом непременно пробуксовывают даже на сухом бетоне.

А на "22-й" с широкими шинами такой пробуксовки не было! После "броска" педали сцепления автомобиль некоторое время (вполне ощутимое!) продолжал стоять на месте ! При этом явственно чувствовалось, как буксует сцепление, "закручиваются" все валы, полуоси и т. д. И только чуть погодя автомобиль нехотя трогался и начинал неспешно разгоняться.

Читать дальше

![Макс Мах - Вижу цель [litres]](/books/394129/maks-mah-vizhu-cel-litres-thumb.webp)