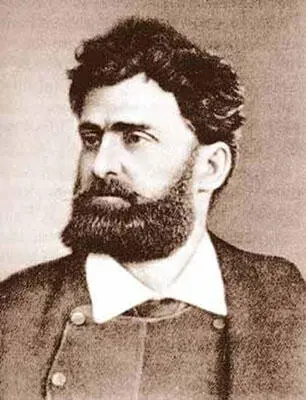

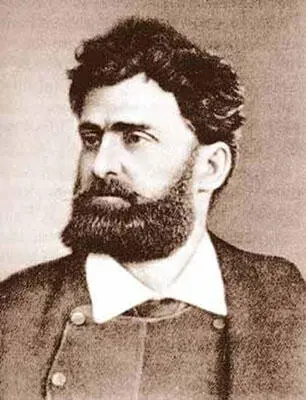

Сын провинциального музыканта из Аткарска, Михаил Валентинович попал на гастроли Щепкина, не побоялся, написал ему письмо про свою жизнь, страсть к театру и желание учиться. И этот мэтр ответил, пригласил его жить к себе и на смертном одре просил свою семью не бросать мальчика.

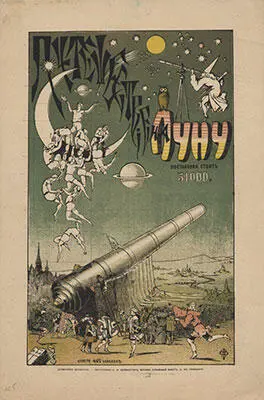

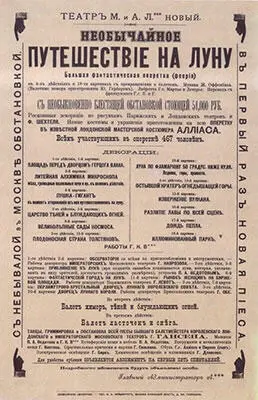

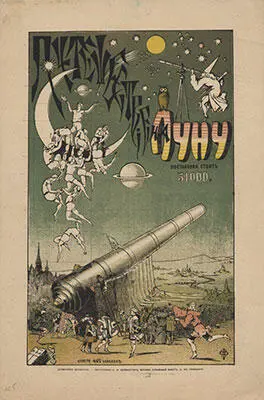

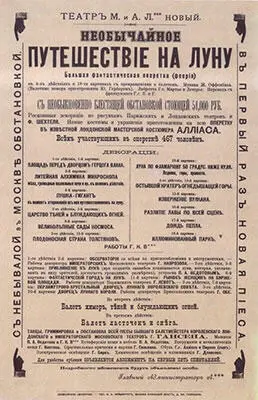

Затем Малый театр, провинциальные театры, роли и собственные постановки, возвращение в Москву. Потом успех. И его главное творение, которое считали лучшим увеселительным садом чуть ли не в мире, «Эрмитаж» (это первый «Эрмитаж» на Божедомке) и в нем театр «Антей». Его кредо было – только самое лучшее. Он ставил не только оперетты, на его сцене дебютировал режиссером Станиславский (до конца оставшийся его другом), были и произведения Толстого, Островского. Ему стартом обязан Шехтель, который оформлял его спектакли, по его проекту построили театр «Антей». Лентовский любил простых людей, делал народный театр, доступный. И люди его любили. Гиляровский говорит, что Москва его звала магом и чародеем. К сожалению, под конец жизни Лентовский попал в плен кредиторов, которые следили за ним, забирали всю выручку и довели до разорения. Когда приставы пришли описывать имущество, там не было ничего, кроме стола, пары кроватей и стульев. Он все вкладывал в свои проекты.

Очень ярко Лентовского характеризует один случай. Находясь под подпиской о невыезде, Михаил пропал. Позже выяснилось, что он летал на воздушном шаре. После слов: «Я не давал подписки о невылете», – от антрепренера отстали. В 1894 году после разорения сад закрыли, а землю разделили под застройку. Сам Лентовский умер в скромной тишине в 1906.

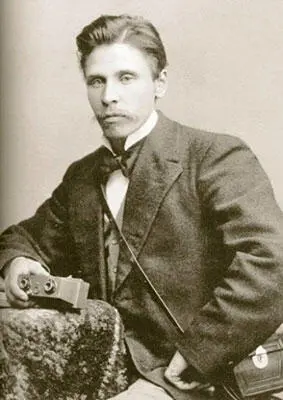

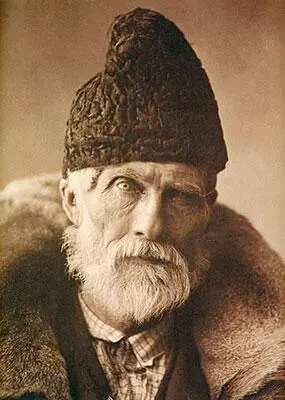

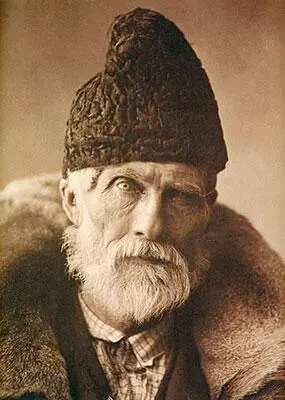

Лобовиков Сергей / Вятская звезда

Чистое наслаждение, никакой затхлости, а сплошь поэзия русской деревни и простого человека. Все это в фотографиях Сергея Александровича Лобовикова.

С 14 лет вятский сирота поступает на службу в фотоателье и связывает с этим делом всю жизнь: призер крупнейших международных фотовыставок (Ницца, Дрезден, Будапешт), почетный член Лондонского общества изящных искусств, устроитель Художественного музея Вятки и вообще главный драйвер ее культурной жизни начала прошлого века, байкер (да, любил мотоциклы, чем пугал крестьянский скот). Не удивительно, что до сих пор в родной Вятке его считают легендой.

У Лобовикова было ателье, он снимал виды города, но больше всего фотограф любил снимать простых крестьянских мужиков. Да и в быту крестьян он находил красоту.

Эта любовь к простому человеку помогла ему в смутные годы, защитив от беззакония новой власти. Он снимал и участвовал в выставках вплоть до начала войны. В 1941 году уже жителем Ленинграда 71-летний Лобовиков, автор 60 000 фотографий, погибает от взрывной волны.

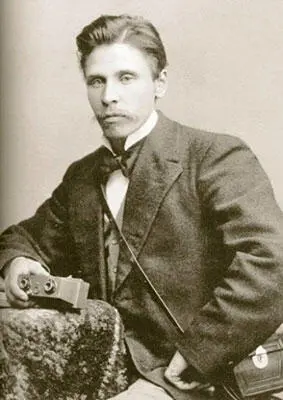

«Русский Бердслей» Сергей Павлович Лодыгин – сын саратовской земли.

Сергей Лодыгин начинал с декадентских иллюстраций, был востребован популярными журналами того времени: «Аргус», «Солнце России», «Сатирикон», «Столица и усадьба». Никуда не сбежал и пытался продолжить свое творчество уже в новом мире, причем весьма успешно. После 1917 года рисовал агитационные плакаты, преподавал графику, имел собственную мастерскую в Саратове. В 1922 году переехал в Москву, где вновь работал как иллюстратор уже изданий «Вокруг Света», «Всемирный следопыт», был автором футуристичных иллюстраций в журнале «Техника – молодежи» с 1930 по 1940-е гг. Его историки видят символичность в работе Лодыгина на ниве технических журналов. Сам он был племянником изобретателя электролампы А. Лодыгина. Умер художник в 1948 году. В некрологе от редакции «Техника – молодежи», скорбящей по своему старейшему сотруднику, пишут: «Его рисунки органически дополняли текст, на языке живописи раскрывая сущность сложнейших процессов, машин и аппаратов, помогая читателю проникнуть в мир высокой науки и техники наших дней». [8] Виктор Голубинов, Елена Савельева. Исчезающий Лодыгин // «Антиквариат: предметы искусства и коллекционирования», 2013. 9 (109)

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Мария Кравченко 100+ удивительных русских… о которых вы могли не знать [СИ] обложка книги](/books/385440/mariya-kravchenko-100-udivitelnyh-russkih-o-kotor-cover.webp)