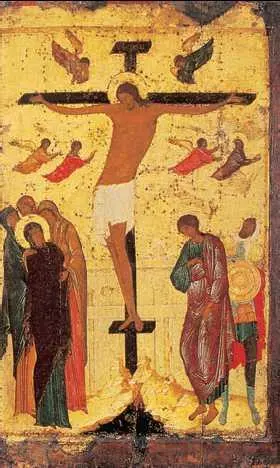

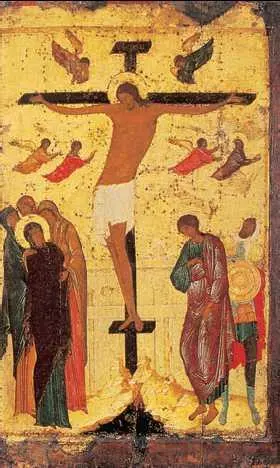

Дионисий. «Распятие». Икона. Ок. 1500 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

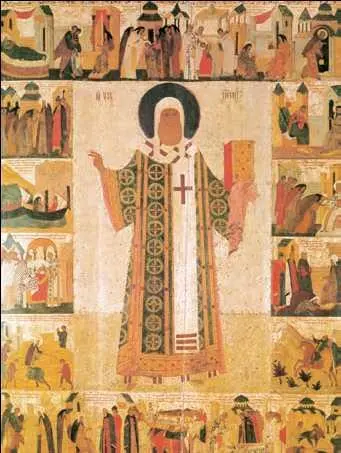

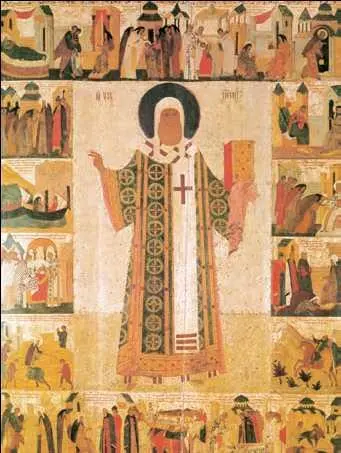

Иконы Дионисия, сияющие светлыми, торжественнымибелыми, золотыми, красными красками, пронизаны ликующей радостью. Даже «Распятие» (ок. 1500 г.) не передаёт трагедию умирающего на кресте Спасителя, а утверждает победу жизни над смертью. Житийные иконы мастера и его учеников давали зримые образы человеческой жизни как пути духовного совершенствования («Митрополит Пётр с житием», «Митрополит Алексий с житием»; обе – ок. 1481 г.). Фигуры московских митрополитов возвышаются посреди преображённого их трудами и молитвами благостного и несуетного мира. Прославление именно отечественных святых подвижников и основателей монастырей («Прп. Кирилл Белозерский», рубеж 15–16 вв.) отвечало идее укрепления русской церкви и русской государственности. В житийных сценах представлены не только сотворённые ими чудеса, но и деяния во благо государства, переговоры с князьями, поездки в Орду, возведение соборов. В фигурах митрополитов мастер подчёркивает «ангелоподобность», удлиняя их пропорции, замедляя ритм движений. Невесомые, почти бесплотные фигуры, словно парят в светозарных сферах.

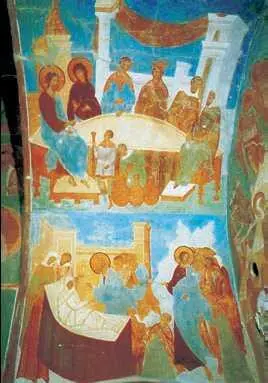

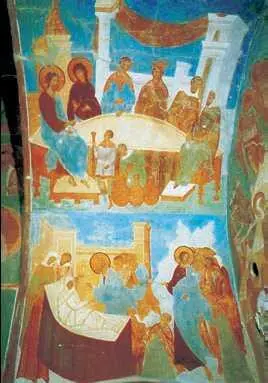

Дионисий. Фрески Ферапонтова монастыря. 1502—03 гг. Вологодская область

Вершина творчества Дионисия – выполненные им совместно с сыновьями росписи собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря в Вологодской области. Чудом сохранившиеся почти в полной неприкосновенности фрески погружают вошедшего в храм в атмосферу небесного праздника. Среди сюжетов, посвящённых земному пути и прославлению Богородицы, нет главных и второстепенных; все детали, подобно голосам в хоре, звучат в ликующе-радостном созвучии. В красочной гамме фресок царствует синий – цвет Богородицы и горнего, небесного мира. Удлинённые фигуры, погружённые в глубокую синеву, вырваны из плена земного притяжения; все линии, силуэты, движения устремлены ввысь. Каждая сцена – торжественное, возвышенное, полностью очищенное от обыденности действо. Сюжеты разворачиваются на стенах по мере движения вошедшего в храм от входа к алтарю, от «Страшного суда» в западной части до композиций, звучащих радостным гимном Богородице («Покров», «О Тебе радуется», «Собор Богоматери»), в светлом подкупольном пространстве.

Дионисий. «Св. Пётр Митрополит с житием». Икона. Ок. 1481 г. Успенский собор Московского Кремля

После 1503 г. сведения о жизни и творчестве мастера отсутствуют.

ДИ́ПТИХ,см. в ст. Полиптих .

ДОБУЖИ́НСКИЙМстислав Валерианович (1875, Новгород – 1957, Нью-Йорк), русский график и театральный декоратор. Участник художественного объединения « Мир искусства » (с 1902 г.). Родился в семье офицера. Учился в Рисовальной школе Общества поощрения художеств (1884–85) в Санкт-Петербурге, в художественной школе в Мюнхене у А. Ажбе (1899–1901) и в Надьбанье (Венгрия) у Ш. Холлоши; в 1901 г. изучал искусство гравирования под руководством В. В. Матэ.

К. А. Сомов. Портрет М. В. Добужинского. 1910 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

В творчестве Добужинского особое место занимает Санкт-Петербург. В отличие от других мирискусников, художник воссоздаёт не его парадный блеск и славное историческое прошлое, а образ современного города, безлюдного и бездушного; дворы-колодцы и зловещие закоулки («Домик в Петербурге», «Старый домик»; оба – 1905; «Человек в очках», 1905—06; «Окно парикмахерской», 1906; «Гримасы города», 1908; серия «Городские сны», 1900—10). Городские пейзажи пронизаны тревожными предчувствиями, подчас трагической безысходностью.

Добужинский плодотворно работал в области книжной и журнальной графики, оформляя юмористические и сатирические издания («Шут», 1902; «Жупел», 1905–1906; «Адская почта», 1906), а в 1900—10-х гг. – авторитетные литературно-художественные альманахи («Мир искусства», «Золотое руно», «Аполлон»). Стильные и изысканные обложки, иллюстрации и виньетки художника, созданные в аскетически-строгой чёрно-белой гамме, во многом определили облик этих журналов. Добужинский прославился как тонкий и проникновенный интерпретатор литературных произведений (иллюстрации к «Казначейше» М. Ю. Лермонтова, 1913; «Белым ночам» Ф. М. Достоевского, 1923; «Трём толстякам» Ю. К. Олеши, 1928, и др.). Блестяще владея мастерством создания лаконичных эмблем, разработал множество экслибрисов (книжных знаков), почтовых открыток и марок.

Читать дальше