А. Д. Древин. «Газели». 1930—31 гг. Государственная Третьяковская галерея. Москва

В ранний период творчества в поисках собственного стиля писал работы в духе импрессионизма и примитивизма , создавал беспредметные композиции, отмеченные влиянием лучизма М. Ф. Ларионова , и геометрические абстракции («Супрематизм», 1918–20). Творческая индивидуальность художника выразилась в лирических портретах и пейзажах, написанных в насыщенно-тёмной красочной гамме, широкими и динамичными густыми мазками. Их отличает повышенная эмоциональность, взволнованность, подчас пронзительное чувство тревоги («Город», 1926; «Пейзаж с белым домом», 1930—31; «Армения. Дорога в Норк», 1933). Попытки создать востребованную эпохой «тематическую картину» на сюжет из жизни рабочих или крестьян воплотились в серии «Приволжский колхоз» (1936), близкой по стилистике к экспрессионизму .

А. Д. Древин. «Девушка в саду». 1933 г. Музей изобразительных искусств. Тула

В 1930 г. Древин был отстранён от преподавания, его творчество подверглось резкой критике. В январе 1938 г. художник был арестован и через месяц репрессирован. Реабилитирован посмертно.

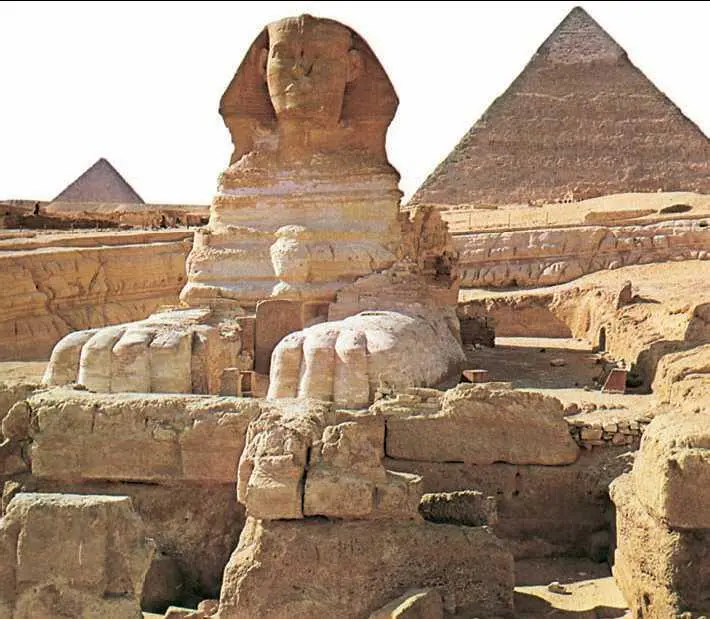

ДРÉВНЕГО ЕГИ́ПТА ИСКУ́ССТВО,искусство государства, расположенного в нижнем течении р. Нил (Северо-Восточная Африка), где возник один из древнейших очагов цивилизации. В истории древнеегипетского искусства выделяют следующие периоды: Древнее царство (31–22 вв. до н. э.), Среднее царство (21–16 вв. до н. э.), Новое царство (16–11 вв. до н. э.) и поздний период (11 в. до н. э. – 6 в. н. э.). Особый период составляет время правления фараона Эхнатона (т. н. эпоха Амарны; 1365—48 гг. до н. э.).

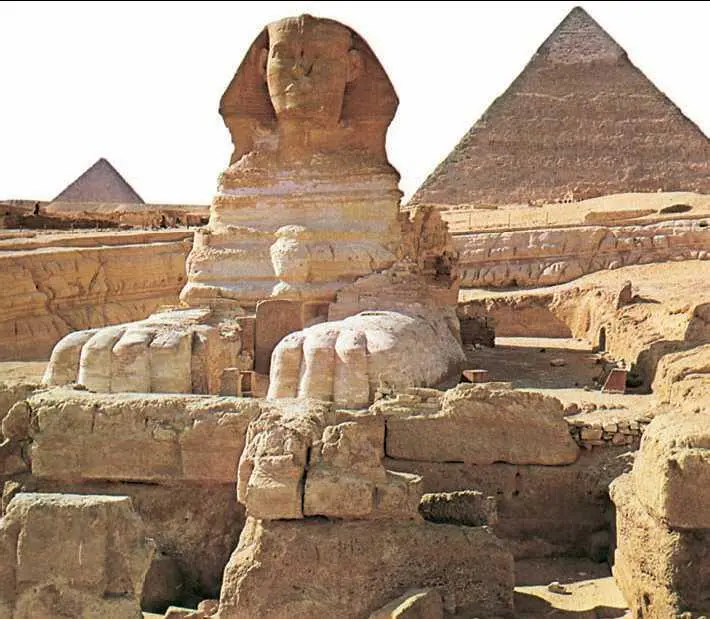

Большой Сфинкс в Гизе. 27–26 вв. до н. э.

Искусство Древнего Египта было тесно связано с религией и мифологией. Все произведения искусства создавали по строгим правилам – канонам. В честь богов воздвигали грандиозные храмы. В скульптуре и живописи их изображали как в человеческом облике (солнечный бог Амон-Ра, властитель загробного мира Осирис и его супруга Исида – богиня любви и материнства, богиня справедливости и космического порядка Маат и др.), так и в виде животных или людей с головами животных (Хор – в образе сокола; бог мудрости, правосудия и письменности Тот – птицы ибиса; покровитель бальзамировщиков и проводник умерших в загробное царство Анубис – шакала; богиня войны, болезней и покровительница врачевателей Сохмет – львицы и т. д). В отличие от др. культур Древнего Востока, египтяне подчёркивали в образах богов не устрашающе-ужасные черты, а величие и торжественность. Фараонов (царей) почитали как живых богов. Искусство было ориентировано на потустороннюю жизнь. Египтяне верили в продолжение жизни после смерти, если будет сохранено тело. Тела умерших обрабатывали специальными составами, превращавшими их в мумии. По представлениям египтян, после смерти продолжали существовать жизненные сущности человека. Одна из них – Ба, жизненная сила – изображалась в виде птицы, вылетающей из уст умершего. Другая – Ка, невидимый двойник. В гробничных статуях и рельефах изображался не сам человек, а его Ка, который рождался вместе с человеком, однако не имел возраста и не менялся, поэтому покойного представляли в образе цветущего, здорового юноши. На всех изображениях подписывали имя (Рен), которое также считалось одной из сущностей человека. Статуя без надписи считалась незавершённой. Особое значение имели инкрустированные или раскрашенные глаза в скульптурах и рельефах. Для египтян зрение было важнейшим условием жизни, а мёртвый мыслился как слепец. Согласно египетским мифам, бога Осириса, предательски убитого братом Сетом, воскресил его сын Хор, давший ему проглотить свой глаз. Перед погребением мумии необходимо было совершить особый ритуал «отверзания уст и очей», «оживляющий» её для вечной жизни. Подобным обрядом завершалось и создание статуи, которая должна была заменить мумию в случае её утраты. Уже в юности состоятельные египтяне начинали украшать свои «вечные дома» – гробницы – рельефами и настенными росписями, не предназначенными для осмотра, а призванными обеспечить умершему изобилие и довольство в загробном существовании. Изображения воспринимались как нечто «живое», обладающее магической силой. Слово художник означало «творящий жизнь».

Читать дальше