«Архангел Гавриил» («Ангел Златые власы»). Кон. 12 в. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

На Руси иконопись начала развиваться с принятием христианства (988). Первым выдающимся иконописцем был преподобный Алипий, монах Киево-Печерского монастыря, живший на рубеже 11–12 вв. Высшего расцвета русская иконопись достигла в 14–15 вв. в творчестве Феофана Грека , Андрея Рублёва и Дионисия . Имена знаменитых иконописцев стали известны благодаря летописным источникам. Древнерусские художники никогда не подписывали свои произведения, осознавая себя лишь благоговейными посредниками в таинстве воплощения святых образов. Не случайно на многих иконах и книжных миниатюрах встречается изображение ангела, водящего рукой иконописца.

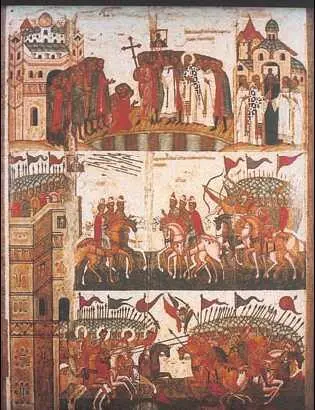

«Чудо от иконы “Знамение”» («Битва новгородцев с суздальцами»). 15 в. Историко-архитектурный музей-заповедник. Новгород

Неглубокое, без второго и дальних планов, пространство икон наполнено сиянием золотого света (символ Божественного света, Царствия Небесного, в котором нет теней). Божественный свет – в золотых фонах икон, в нимбах вокруг голов священных персонажей, в сверкающих золотых линиях-лучах (ассистах) на одеждах. Таким образом, людям явлен горний (высший, небесный) мир. Ближе всего к золотому по своему символическому значению белый, также обозначающий и цвет, и свет (символ праведности, чистоты, преображения). Этот цвет играет важную роль в очищающих душу пламенных образах Феофана Грека. Противопоставлен белому чёрный, в котором нет света; это цвет, наиболее удалённый от Бога, цвет зла и смерти (чёрным на иконах обозначали пещеры, олицетворяющие могилы и зияющую адскую бездну). В остальных случаях применения чёрного цвета избегали; даже контуры фигур обводили тёмно-красным или коричневым. Коричневым или тёмно-зелёным окрашивали полосу внизу иконы, символически обозначающую землю («позём»). Смешиваясь с царственным пурпуром (тёмно-красным цветом) в одеждах Богоматери, коричневый напоминал о её тленной (смертной) человеческой природе, в то время как пурпур свидетельствовал о величии Царицы Небесной. Пурпурный (багряный) цвет играл важнейшую роль в византийской культуре. Это символ высшей власти – Бога на небе, императора на земле. Зелёный цвет, природный, живой, – цвет Святого Духа, надежды, вечного цветения жизни. Красный – цвет тепла, жизненной энергии, Воскресения и в то же время – крови, страданий и жертвы Христа. В красных одеждах с крестами в руках писали мучеников. Красный и синий вместе означают земное и небесное, воплотившееся в образах Спасителя и Богоматери, поэтому их одежды пишут этими цветами.

«Богоматерь с Младенцем». Византийская фреска. 6 в. Монастырь Осиос Лукас в Фокиде. Греция

Лики на иконах изображаются фронтально; даже при воспроизведении обращённых друг к другу персонажей их фигуры и лики даются в трёхчетвертном развороте. В профиль изображаются только отрицательные персонажи (Иуда) либо второстепенные (слуги, люди из толпы и т. п.). В вечности, явленной на иконах, исчезают бытовые подробности, не существуют земное время и трёхмерное пространство. Все события – совершившиеся, грядущие и происходящие в данный момент – слиты воедино, у них нет начала и конца. В иконописных образах не выражаются человеческие бурные эмоции, они лишены психологизма (в этом их отличие от религиозных картин). Икона изображает не лицо человека, а очищенный от всего случайного и преходящего просветлённый лик святого, отрешённого от земных страстей и взирающего на мир людей широко открытыми, «душою исполненными» глазами.

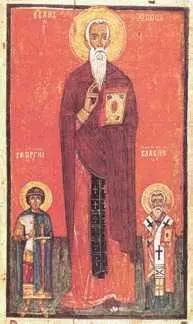

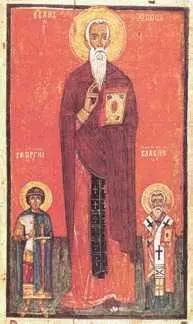

«Прп. Иоанн Лествичник, св. Георгий и св. Власий». Вторая пол. 13 в. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

По особым правилам строится иконописное пространство. В нём не применяется прямая перспектива ; предметы видны со всех сторон, линии не убегают вдаль, к линии горизонта (которой на иконах нет), а сходятся к стоящему перед иконой, открывая перед человеком мир вечности и бесконечности. Так в иконописи создаётся т. н. обратная перспектива.

Читать дальше