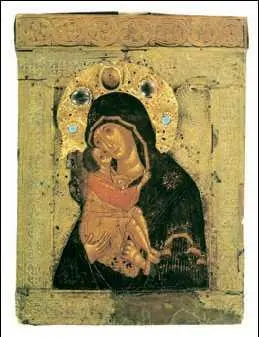

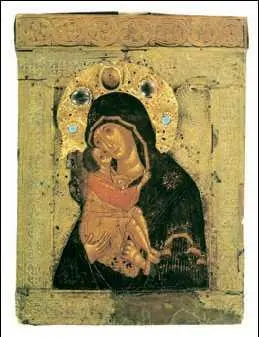

«Богоматерь Одигитрия». Кон. 14 – нач. 15 в. Новгород. Государственный исторический музей. Москва

Иконографический канон в изображениях Богоматери был не так строг, и богородичные образы отличались большим многоообразием. На Руси им давали проникновенные и возвышенные названия: Богоматерь «Всех скорбящих радость», «Утоли моя печали», «Умягчение злых сердец» и др. Каждый вариант отличался характерными, узнаваемыми чертами. На всех изображениях Богоматери писали в сокращении греческие слова «Матерь Божия». Как и образы Спаса, они могли быть оплечными, поясными и в полный рост. Один из древнейших иконографических типов – поясной образ «Богоматери Одигитрии» (греч. Путеводительница). Поддерживая сидящего на её руке Младенца Христа, Дева Мария указывает на него другой рукой; её благоговейный молитвенный жест являет путь к Тому, кто стал Спасителем человечества, то есть путь веры, путь спасения души. Образ Одигитрии считался в Византии одним из государственных символов, олицетворением священной роли царской власти. На Руси особенно полюбили иконографический тип «Умиление». Так, не очень точно, но проникновенно, перевели греческое название «Елеуса» («Милостивая»). Богоматерь и Младенец нежно приникли друг к другу, часто они соприкасаются щеками («Богоматерь Владимирская», 12 в.). В трогательном образе нежной ласки Матери и Сына заключены глубокие символы: трепетная вера в Бога Спасителя, скорбное и кроткое осознание его жертвенного пути и безграничная любовь к человечеству, за которое эта жертва приносится. Ещё один распространённый на Руси тип изображения – «Богоматерь Знамение». Богородица изображается по пояс или в полный рост с молитвенно воздетыми руками и с образом Mладенца Христа в медальоне на груди. Фигуру стоящей Богоматери Знамение называют также «Оранта» (греч. «Молящаяся»). Изображение Оранты часто помещали на стене апсиды храма (мозаика Софийского собора в Киеве, 11 в.). Собственно «Знамением» называют чаще всего поясной вариант.

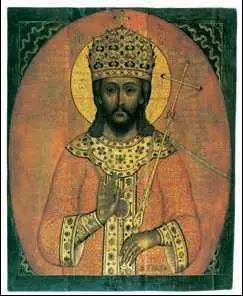

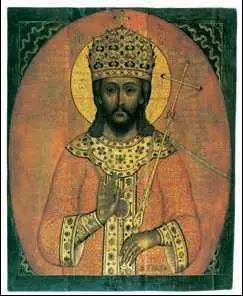

А. И. Казанцев. «Царь Царем». 1690 г. Историко-художественный музей. Муром

В образах Св. Троицы языком живописи воплощается один из важнейших догматов православия – непостижимая тайна Божественного Триединства (Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой). В Ветхом завете повествуется о явлении Св. Троицы в облике трёх путников (ангелов) престарелой бездетной супружеской чете – Аврааму и Сарре, которые получили от них благую весть о скором рождении сына. Этот сюжет лёг в основу иконографического типа «Троица Ветхозаветная». Ещё в живописи раннехристианских катакомб и в ранневизантийских мозаиках появился сюжет «Явление трёх ангелов Аврааму»: композиция с равновеликими фигурами ангелов во фронтальных позах (этим зримо утверждалась идея единства трёх ликов Св. Троицы). В более позднее время чаще использовали композицию, в основе которой лежал треугольник (чем акцентировалась идея иерархии, соподчинения). Новым словом в осмыслении иконографии Троицы стала икона Андрея Рублёва (1420-е гг.). Отказавшись от изображения Авраама и Сарры, русский иконописец истолковал сюжет не исторически, а догматически, сделав его богословски законченным и цельным. Церковь признала изображение Рублёва каноническим, и иконописцы последующих эпох брали его за образец. В изображениях Св. Троицы запрещались указующие надписи и крестчатый нимб у Бога Сына (Иисуса Христа), так как эта икона – образ троичности единого, неразделимого Бога. Было запрещено писать Бога Отца, которого «не видел никто и никогда». Однако, вопреки запретам, его образ иногда встречается в иконографических типах «Отечество» и «Троица Новозаветная» (разрешалось писать Троицу Ветхозаветную, то есть описанное в Ветхом Завете явление Троицы в человеческом облике Аврааму и Сарре). В «Троице Новозаветной» образы наглядно персонифицировались: Бог Отец представал седобородым старцем, Бог Сын – отроком на коленях отца либо мужем средних лет с жертвенным крестом в руках, Святой Дух – белым голубем. Такая трактовка считалась неканонической и на протяжении веков подвергалась осуждению со стороны поборников догматической чистоты иконописных образов.

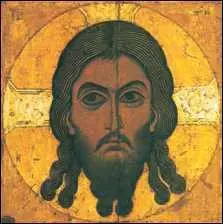

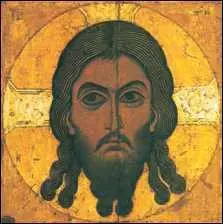

«Спас Нерукотворный». Вторая пол. 12 в. Новгород. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Читать дальше