Образ защитника православия как нельзя лучше соответствовал любимому на Руси образу Георгия-драконоборца. Имеется много свидетельств об особом внимании Ивана III к этому святому. Например, при нем украшаются скульптурой Георгия Победоносца главные ворота Кремля, не без его ведома создаются деревянные скульптуры драконоборца, которые, как предполагают исследователи, предназначались для храмов Подмосковья. Наконец и для своей главной печати, отличающейся от всех предшествующих, великий князь Московский выбрал изображение известного всей Руси святого воина Георгия-змееборца.

Святой Георгий. Деревянная скульптура. XV в.;

Однако согласно церковному канону в любом виде искусства Руси этого времени (будь то живопись – иконопись, малая пластика, скульптура) святой Георгий-драконоборец имеет типичные характерные признаки: над головою – нимб, левая рука согнута и придерживает конские поводья, копьем он поражает дракона в пасть; на святом длинные одежды, почти закрывающие ноги, отчего они кажутся короткими. Подобным образом Георгий-драконоборец изображался на многочисленных образках из камня, металла, кости, дерева и в скульптурных памятниках, не говоря уже об иконах.

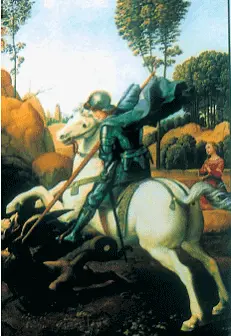

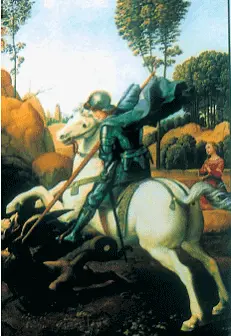

На печати Ивана III – красновосковом оттиске – святой Георгий не столь каноничен: над головой его отсутствует нимб, волосы как будто стягивает широкая повязка, обе руки воина охватывают копье, которое поражает дракона не в глотку, как в русских вариантах «Чуда Георгия о змие» того времени, а в шею. Всадник кажется очень длинноногим из-за короткого военного одеяния. Мощь человека, воля, напор, желание победить чудовище – вот что отличает изображенного на печати всадника от русской иконописной традиции. На печати Ивана III святой Георгий-змееборец более всего напоминает свое воплощение в произведениях западноевропейского искусства эпохи Возрождения, прежде всего – итальянского. В подобном виде святой Георгий, побеждающий дракона, известен не только в живописи и скульптуре, но также на итальянских монетах и медалях.

Знаменитый историк искусства Виктор Никитич Лазарев, много лет изучавший итальянское и древнерусское искусство, художественному образу святого Георгия посвятил большое исследование. В нем В. Н. Лазарев подчеркивал, что именно итальянские мастера, прибывшие в Москву в последнюю четверть XV века, принесли традиции североитальянского Возрождения, «которые были умело использованы в целях усиления авторитета Московского великого князя». Конечно, в первую очередь имеется в виду каменное строительство в Кремле, которое осуществляли итальянские зодчие. Им великий князь Московский доверил благоустроить святыню Москвы – Кремль, где итальянцы возводили Успенский и Архангельский соборы, Спасскую и Тайницкую башни, Грановитую палату.

Георгий Змееборец. Белокаменная скульптура с Фроловской (Спасской) башни Московского Кремля. 1464 г.

Но итальянцы занимались в Москве не только строительством. Немало было их и среди иностранных мастеров серебряных дел, которых Иван III приглашал на работу в столицу. Да и сами «архитектоны» (строители кремлевских соборов) знали чеканное дело и резьбу. Известно, например, что резчиком монетных штемпелей был и великий Аристотель Фьораванти, еще в юности согласно требованиям своей эпохи приобретший основательные познания в области чеканного дела.

Иван Васильевич, великий князь Московский, доверивший благоустроить итальянским зодчим Кремль, мог поручить итальянским медальерам и изготовление новой печати, символика которой соответствовала его властным устремлениям в период создания единого Русского государства.

Именно в Северной Италии, с которой московские князья установили контакты еще с середины XV века и откуда в основном приезжали в Москву «архитектоны», образ Георгия Победоносца особенно широко был распространен в это время. На многих монетах и медалях Ломбардии и соседних с ней областей запечатлен его мужественный облик.

Живописное изображение Святого Георгия.

Отсутствие канона в изображении Георгия Победоносца на печати Ивана III Васильевича и печатях последующих русских государей сделало Георгия в представлении русских людей «человеком на коне», «царем», если на всаднике красовалась корона.

Читать дальше

![Александр Кузнецов - На краю Содружества. Часть 1. Раб [СИ]](/books/432597/aleksandr-kuznecov-na-krayu-sodruzhestva-chast-1-r-thumb.webp)