Вот вам и «необработанная» кожа!

Как известно, тетиву не надевали на лук наглухо: при перерывах в использовании её снимали, чтобы зря не держать лук в натянутом состоянии и не ослаблять его. Для тетивы на концах лука делались специальные выемки: в художественной литературе их иногда именуют «зарубками», что, конечно, неточно – это были гладкие, тщательно сделанные пропилы в костяной обкладке конца. Во время стрельбы петли тетивы двигались туда-сюда в выемках и, разумеется, постепенно перетирались. Понятно, никому не хотелось терять дорогую шёлковую или кожаную тетиву из-за протёртой петли. Поэтому в Древней Руси и на Востоке петли делали… съёмными, то есть не составляющими единого целого с тетивой. Съёмные петли, чаще всего изготовленные из кожаных ремешков, привязывали к небольшим ушкам на концах тетивы. Привязывали тоже не абы как. Существовали особые узлы, ведь концы ремешка должны были переплетаться в ушках тетивы, чтобы натяжение лука намертво их зажимало, не давая соскользнуть. На сохранившихся тетивах древнерусских луков учёными найдены узлы, которые на арабском Востоке считались наилучшими. Там эти узлы именовались «хорасанскими», по географическому названию.

В главе «Боевое использование лука» будет рассказано, какой силой обладали древнерусские луки. Здесь лишь отметим, что воин или охотник прилагал изрядное усилие не только при стрельбе, но и при надевании тетивы. Приходилось и соблюдать определённые меры предосторожности: внезапно разогнувшийся мощный лук вполне мог покалечить. Естественно, за много веков практики были выработаны различные приёмы надевания тетивы. Вот хотя бы один. Чаще всего на лук надевали сразу обе петли: одну вставляли непосредственно в выемку, другую надевали просто на кибить и сдвигали по ней до предела её длины (обычно до того места, где плечо лука соединялось с концом). Далее стрелок поворачивал лук спинкой к себе и левой рукой тянул его за рукоять, а правой отгибал верхний рог прочь, одновременно подталкивая верхнюю петлю к вырезу. Левая нога при этом придерживала нижний рог лука. Для того чтобы совладать с мощным луком, требовалось усилие всего тела.

Арабское наставление, написанное в ХV веке, приводит двенадцать различных способов «завязывания» лука. Оно перечисляет приёмы скрытого надевания тетивы (лёжа), приёмы, которыми пользовались во время переправ через реки, способы для положения сидя и на тот случай, если лук оказывался очень силён. Существовал даже способ для раненного в одну руку. При этом автор постоянно жалуется, что, мол, его современники уже утратили многие черты искусства, присущего стрелкам минувших веков.

Слово «колчан», которым мы привычно обозначаем футляр для ношения и хранения стрел, – татарское. Впервые оно появляется в письменных источниках, датированных 1589 годом. В Древней Руси футляр для стрел носил название «тул». Смысл этого слова – «вместилище», «укрытие». В современном языке сохранились такие его родственники, как «тулья», «туловище» и «тулить» (последнее широко употребляется в форме «притулиться»). Все они имеют непосредственное отношение к «вместилищу» и «укрытию». Тулья шляпы покрывает голову, туловище вмещает внутренние органы, «притулиться» же трактуется словарями как «пристроиться в укромном местечке».

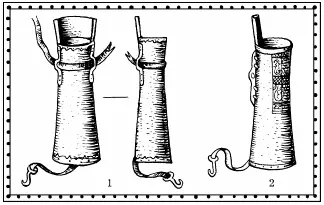

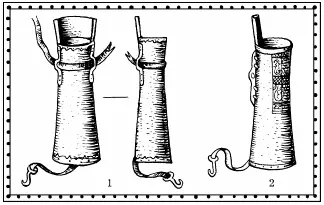

1. Кожаный тул (вид прямо и сбоку). X век. 2. Кожаный тул с костяной орнаментальной пластиной. Хорошо видны петли для подвешивания тула к поясу и крючок для закрепления его при верховой езде. XI век

Древнеславянский тул чаще всего имел форму, близкую к цилиндрической. Каркас его сворачивали из одного-двух слоёв плотной берёсты и часто, хотя и не всегда, обтягивали кожей. Дно делалось деревянным, толщиной около сантиметра. Его приклеивали или прибивали к основе. Длина тула составляла 60–70 см: стрелы укладывались наконечниками вниз и при большей длине обязательно помялось бы оперение. Для предохранения перьев от непогоды и повреждения тулы снабжались плотными крышками. В «Слове о полку Игореве» красочно описываются изготовившиеся к бою стрелки: «Луци у них напряжени (то есть надеты тетивы), тули отворени…» «Отворённый» тул служил столь же весомым признаком готовности к немедленным действиям, как в наши дни – расстёгнутая кобура.

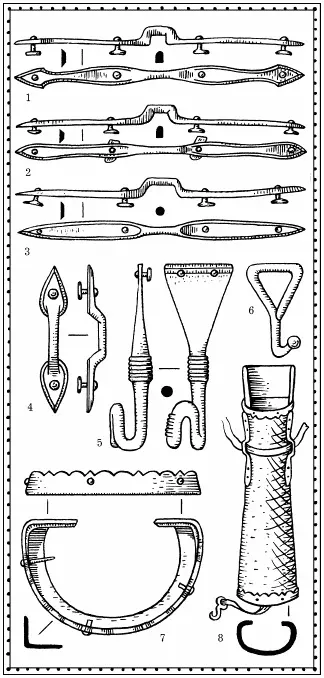

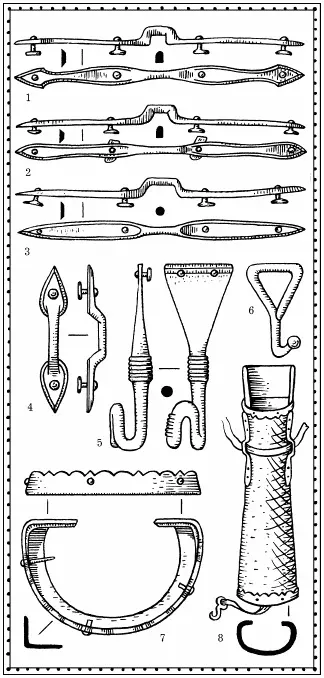

Железные петли, крючки и оковки кожаных тулов (IX–X века): 1–4 – железные петли, 5–6 – крючки, 7 – оковка донца тула, 8 – схема расположения железных петель и оковок на кожаных (берестяных) тулах

Заботой о сохранности стрел диктовалась и сама форма тула. Возле днища он расширялся до 12–15 см в поперечнике, посередине корпуса его диаметр составлял 8—10 см, у горловины тул вновь несколько расширялся. В таком футляре стрелы держались плотно, в то же время оперение их не сминалось, а наконечники при вытаскивании не цеплялись. Внутри тула, от дна до горловины, проходила деревянная планка: к ней ремешками прикрепляли костяную петлю для подвешивания. Если вместо костяной петли брались железные кольца, их приклёпывали. Тул мог быть украшен металлическими бляшками или резными накладками из кости. Их приклёпывали, приклеивали или пришивали обычно в верхней части тула.

Читать дальше