Сорта Д. столовой разделяют на группы: аданы, хандаляки, амери, канталупы, кассабы, зарды. В республиках Средней Азии и Казахстане возделывают: ранние сорта — Хандаляк жёлтая местная, Босвалды, Бухарка 944, Заами 672 и др.; летние — Арбакешка 1219, Амери 696, Кокча 588; осенние — Гуляби оранжевая, Кара-пучак 3744, Кой-баш 476; зимние — Гуляби зелёная, Гуляби-кара 694, Гуляби-сары 497 и многие др. В Европейской части СССР наиболее распространены сорта: ранние — Лимонно-жёлтая, Новинка Кубани; среднего и среднепозднего созревания — Колхозница 749/753, Колхозница 593, Быковская 735, Украинка; позднего и среднепозднего созревания — Зимовка с яблочными семенами и др. В Закавказье выращивают в основном местные сорта: раннеспелые — Салвар местная, Мегрули местная и др.; среднеспелые — Снейваз местная, Масис 2 и др.

Под Д. отводят темноцветные супеси и лёгкие суглинки — в засушливой зоне Нижнего Поволжья, лёгкие или средние суглинки и супесчаные чернозёмы на Северном Кавказе и в степной зоне Украины, супесчаные удобренные почвы — в районах Средней Азии. Перед посевом семена Д. прогревают на солнце 6—7 дней или искусственно при температуре 50—60°С в течение 4—6 ч . Посев квадратно-гнездовой или рядовой, площадь питания 3—4 м 2 на неполивных землях и 2—3 м 2 на поливных. Семена высевают, когда почва прогреется до температуры 12—14°С. В северных районах бахчеводства применяют рассадную культуру Д. Рассаду выращивают в торфоперегнойных горшках в парниках и после прекращения весенних заморозков высаживают в открытый грунт. На посевах проводят 1—2 прорывки растений, до трёх междурядных обработок почвы, 1—2 подкормки растений, в основном фосфорными удобрениями, расправку и присыпку плетей для предохранения их от переворачивания ветром, а на орошаемых бахчах, кроме того, рыхление борозд после каждого полива. Убирают плоды выборочно, по мере созревания, а у позднеспелых сортов — недозрелые, которые поспевают при хранении.

Лит.: Дудко П. Н., Сортовое богатство дынь Узбекистана, Таш., 1956; Пангало К. Т., Дыни, Киш., 1958; Юрина О. В., Селекция и семеноводство тыквенных культур, М., 1966.

В. Ф. Белик.

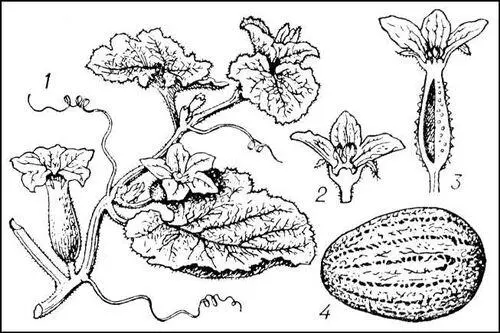

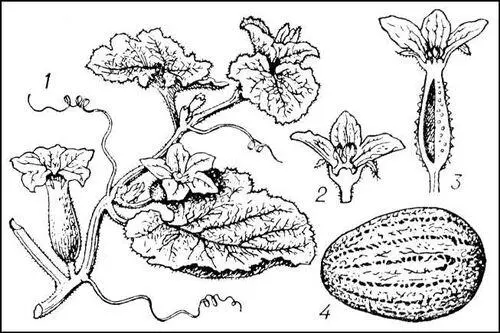

Дыня: 1 — общий вид растения; 2 — тычиночный цветок; 3 — пестичный цветок; 4 — плод.

Дыра'вка,род травянистых растений семейства мальвовых, известных в садоводстве под названием малопе .

Ды'рка(в зонной теории твёрдого тела ), не занятое электроном энергетическое состояние, например в валентной зоне полупроводника . Д. ведут себя как частицы ( квазичастицы ) с положительным зарядом, равным по абсолютной величине заряду электрона, и являются наряду с электронами носителями тока в полупроводниках (дырочная электропроводность).

Лит . см. при ст. Твёрдое тело , Полупроводники .

Дыха'ние,совокупность процессов, которые обеспечивают поступление в организм кислорода и выделение из него углекислого газа (внешнее Д.) и использование кислорода клетками и тканями для окисления органических веществ с освобождением содержащейся в них энергии, необходимой для жизнедеятельности ( тканевое дыхание , клеточное Д.). Бескислородный путь освобождения энергии свойствен только небольшой группе организмов — так называемым анаэробам (см. Брожение ); в ходе эволюции освобождение энергии в результате Д. стало у подавляющего большинства организмов главным процессом, а анаэробные реакции сохранились в основном как промежуточные этапы обмена веществ .

Д. животных и человека.У простейших, губок, кишечнополостных и некоторых др. организмов О 2диффундирует непосредственно через поверхность тела. С усложнением организации и увеличением размеров тела появляются специальные дыхания органы , а также система кровообращения, в которой циркулирует жидкость — кровь или гемолимфа, содержащая вещества, способные связывать и переносить O 2и CO 2(см. Гемоглобин ). У насекомых O 2поступает в ткани из системы воздухоносных трубочек — трахей . У водных животных, использующих растворённый в воде O 2, органами Д. служат жабры , снабжённые богатой сетью кровеносных сосудов. В этом случае O 2, растворённый в воде, диффундирует в кровь, циркулирующую в сосудах жаберных щелей. У многих рыб значительную роль играет кишечное Д., при котором воздух заглатывается и O 2поступает в кровь через кровеносные сосуды кишечника; некоторую роль в Д. рыб играет также плавательный пузырь; у многих обитающих в воде животных обмен газов (главным образом СО 2) происходит и через кожу. У сухопутных животных внешнее Д. обеспечивается преимущественно лёгкими . У земноводных и многих др. животных наряду с этим функционирует кожное Д. У птиц существенное значение имеют сообщающиеся с лёгкими воздушные мешки , которые изменяются в объёме при летательных движениях и облегчают Д. в полёте. У земноводных и пресмыкающихся воздух в лёгкие нагнетается движениями мышц дна рта. У птиц, млекопитающих и человека внешнее Д. обеспечивается ритмической работой дыхательных мышц (главным образом диафрагмы и межрёберных мышц), координируемой нервной системой. При сокращении этих мышц объём грудной клетки увеличивается и происходит растяжение находящихся в ней лёгких; поэтому возникает разность между атмосферным и внутрилёгочным давлением и воздух поступает в лёгкие (вдох). Выдох может быть пассивным — за счёт спадения растянутой во время вдоха грудной клетки, а вслед за ней и лёгких; активный выдох обусловлен сокращением некоторых групп мышц. Количество воздуха, поступающее в легкие за 1 вдох, называется дыхательным объёмом (см. Лёгочные объёмы ).

Читать дальше