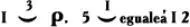

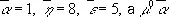

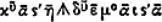

(где  = 3). При сложении Диофант приписывал слагаемые друг к другу, для вычитания употреблял специальный знак

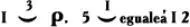

= 3). При сложении Диофант приписывал слагаемые друг к другу, для вычитания употреблял специальный знак  ; равенство Диофант обозначал буквой i [от греческого isoV (isos) — равный]. Например, уравнение

; равенство Диофант обозначал буквой i [от греческого isoV (isos) — равный]. Например, уравнение

( x 3+ 8 x ) — (5 x 2+ 1) = х

у Диофанта записалось бы так:

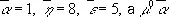

(здесь

означает, что единица  не имеет множителя в виде степени неизвестного).

не имеет множителя в виде степени неизвестного).

Несколько веков спустя индийцы ввели различные З. м. для нескольких неизвестных (сокращения наименований цветов, обозначавших неизвестные), квадрата, квадратного корня, вычитаемого числа. Так, уравнение

3 х 2+ 10 x — 8 = x 2+ 1

в записи Брахмагупты (7 в.) имело бы вид:

йа ва 3 йа 10 ру 8

йа ва 1 йа 0 ру 1

(йа — от йават — тават — неизвестное, ва — от варга — квадратное число, ру — от рупа — монета рупия — свободный член, точка над числом означает вычитаемое число).

Создание современной алгебраической символики относится к 14—17 вв.; оно определялось успехами практической арифметики и учения об уравнениях. В различных странах стихийно появляются З. м. для некоторых действий и для степеней неизвестной величины. Проходят многие десятилетия и даже века, прежде чем вырабатывается тот или иной удобный символ. Так, в конце 15 и. Н. Шюке и Л. Пачоли употребляли знаки сложения и вычитания

(от лат. plus и minus), немецкие математики ввели современные + (вероятно, сокращение лат. et) и —. Ещё в 17 в. можно насчитать около десятка З. м. для действия умножения.

Различны были и З. м. неизвестной и её степеней. В 16 — начале 17 вв. конкурировало более десяти обозначений для одного только квадрата неизвестной, например се (от census — латинский термин, служивший переводом греческого dunamiV, Q (от quadratum),  , A (2),

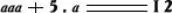

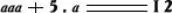

, A (2),  , Aii, aa , a 2 и др. Так, уравнение

, Aii, aa , a 2 и др. Так, уравнение

x 3+ 5 x = 12

имело бы у итальянского математика Дж. Кардано (1545) вид:

у немецкого математика М. Штифеля (1544):

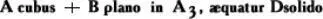

у итальянского математика Р. Бомбелли (1572):

французского математика Ф. Виета (1591):

у английского математика Т. Гарриота (1631):

В 16 и начале 17 вв. входят в употребление знаки равенства и скобки: квадратные (Р. Бомбелли , 1550), круглые (Н. Тарталья, 1556), фигурные (Ф. Виет, 1593). В 16 в. современный вид принимает запись дробей.

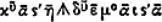

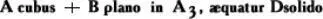

Значительным шагом вперёд в развитии математической символики явилось введение Виетом (1591) З. м. для произвольных постоянных величин в виде прописных согласных букв латинского алфавита В, D, что дало ему возможность впервые записывать алгебраические уравнения с произвольными коэффициентами и оперировать ими. Неизвестные Виет изображал гласными прописными буквами А, Е,... Например, запись Виета

[cubus — куб, planus — плоский, т. е. В — двумерная величина; solidus — телесный (трёхмерный), размерность отмечалась для того, чтобы все члены были однородны] в наших символах выглядит так:

x 3 + 3 bx = d.

Виет явился творцом алгебраических формул. Р. Декарт (1637) придал знакам алгебры современный вид, обозначая неизвестные последними буквами лат. алфавита х, у, z, а произвольные данные величины — начальными буквами а, b, с. Ему же принадлежит нынешняя запись степени. Обозначения Декарта обладали большим преимуществом по сравнению со всеми предыдущими. Поэтому они скоро получили всеобщее признание.

Читать дальше

= 3). При сложении Диофант приписывал слагаемые друг к другу, для вычитания употреблял специальный знак

= 3). При сложении Диофант приписывал слагаемые друг к другу, для вычитания употреблял специальный знак  ; равенство Диофант обозначал буквой i [от греческого isoV (isos) — равный]. Например, уравнение

; равенство Диофант обозначал буквой i [от греческого isoV (isos) — равный]. Например, уравнение

не имеет множителя в виде степени неизвестного).

не имеет множителя в виде степени неизвестного).

, A (2),

, A (2),  , Aii, aa , a 2 и др. Так, уравнение

, Aii, aa , a 2 и др. Так, уравнение