Лит.: Братья Акоп и Агафон Овнатаняны. Каталог выставки, М., 1952; Казарян М., Художники Овнатаняны, М., 1968; Акоп Овнатанян и его предшественники. Каталог выставки, Ер., 1969.

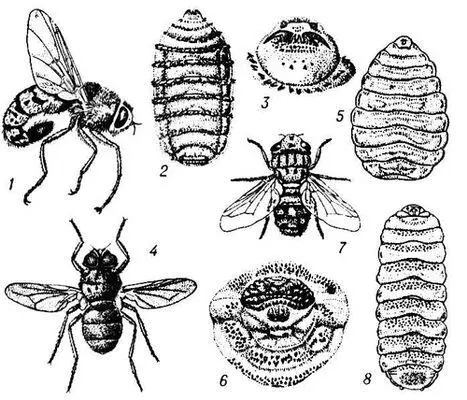

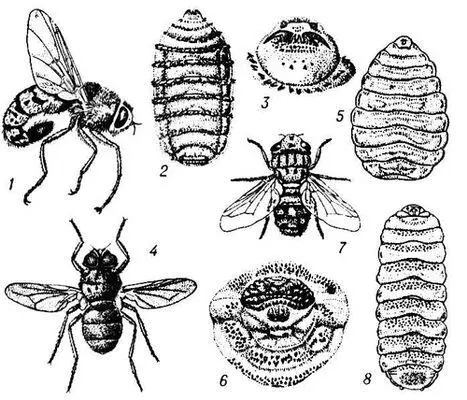

Овода', оводы, 4 семейства короткоусых двукрылых насекомых; в фазе личинки — специфические паразиты млекопитающих. Для всех О. характерны: 1) малое число видов, что связано с их паразитизмом преимущественно на стадных или образующих колониальные поселения животных; 2) способность личинок накапливать в теле большие пищевые резервы (жировое тело), а у многих видов О. — и зимовать в теле животного-хозяина; уже в фазе куколки значительная часть резервов расходуется на созревание половых продуктов, в связи с чем жизнь самцов и самок очень коротка, ротовые органы у них редуцированы и они не питаются (афагия); 3) приспособления для скорейшей встречи самцов и самок отрождаются в одно время (утром и в хорошую погоду) и собираются в определённом месте (у ряда О. — в наивысшей точке рельефа). Желудочные О. (Gasterophilidae) — 3 рода с 15 видами (включая род Cobboldia с 4 видами — паразитами слонов, 1 из которых описан в 1973); в СССР — 1 род с 6 видами; яйца прикрепляют на животное-хозяина (лошадей, носорогов, слонов), лишь 1 вид — на траву; личинки проникают в рот хозяина и развиваются в пищеварительном тракте. Носоглоточные О. (Oestridae) — 9 родов с 35 видами; в СССР — 5 родов с 13 видами; живородящи, самка на лету вбрызгивает личинок в ноздри овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей, антилоп. Подкожные О. (Hypodermatidae) — 11 родов с 33 видами; в СССР — 9 родов с 20 видами: большинство видов яйца прикрепляют к волоскам на теле хозяина (парнокопытных, грызунов, зайцеобразных); личинки внедряются в кожу, у ряда видов они на 1-й стадии совершают длительные миграции в теле хозяина. Американские подкожные О. (Cuterebridae) — 6 родов с 76 видами. Личинки О. всех семейств известны как случайные паразиты человека, главным образом детей. О. приносят большие убытки, так как крупный рогатый скот, пораженный ими, даёт меньше молока и мяса, кожи худшего качества; гибнет часть поголовья овец и лошадей. Применение для уничтожения О. фосфорорганических инсектицидов эффективно (при устранении вреда для домашних животных и человека); разрабатываются методы биологической борьбы.

Лит.: Грунин К. Я., Желудочные оводы (Gastrophilidae), М. — Л., 1955 (Фауна СССР. Насекомые двукрылые, т. 17, в. 1); его же, Носоглоточные овода (Oestridae), М. — Л., 1957 (там же, т. 19, в. 3); его же, Подкожные овода (Hypodermatidae), М. — Л., 1962 (там же, в. 4).

К. Я. Грунин.

Овода. Желудочные: 1 — Gasterophilus intestinalis (самка); 2 — личинка 3-й стадии G. pecorum; 3 — передний конец её тела. Подкожные: 4 — Oestroderma potanini (самец); 5 — личинка 3-й стадии Oedemagena torandi; 6 — передний конец её тела. Носоглоточные: 7 — Oestrus ovis (самка); 8 — её личинка 3-й стадии.

Ово'ид(от лат. ovum — яйцо и греч. éidos — вид), 1) крупные шаровидные вкрапленники в магматических горных породах, возникающие в результате частичного растворения в магме выделившихся ранее кристаллов-вкрапленников. О. характерны для гранитов-рапакиви из окрестностей г. Выборга. 2) Шаровые известковые зёрна, имеющие радиально-лучистую структуру. Некоторые разновидности О. — то же, что оолит . Слагают оолитовые и овоидные известняки.

Овоско'п(от лат. ovum — яйцо и греч. skopéō — смотрю, рассматриваю), прибор для определения качества яиц просвечиванием. Используется также для контроля за развитием зародыша в процессе инкубирования яиц. Представляет собой футляр с овальными отверстиями по форме яиц. Внутри футляра размещен источник света — электрическая лампа. Оператор подносит яйца к отверстиям О., а световой поток просвечивает яйца, обеспечивая качественный просмотр их. Для просвечивания яиц в лотках применяют стол-О. с осветительным блоком. Стол снабжен полками, на которые устанавливают лотки с проверяемыми яйцами, освещаемыми снизу лампами.

Овощево'дство, 1) отрасль сельского хозяйства, занимающаяся выращиванием овощных растений . К О. относится бахчеводство — выращивание бахчевых культур (арбуз, дыня, тыква). Различают О. открытого грунта и О. защищенного (закрытого) грунта. В открытом грунте возделывают овощные культуры для получения овощей и семян в весенне-летний и осенний периоды, в защищенном грунте — овощей во внесезонное время, когда по климатическим условиям невозможно получение урожая в поле, и рассады для открытого грунта. О. открытого и О. защищенного грунта тесно связаны между собой: одно дополняя другое, они обеспечивают производство овощей в течение всего года. Особенности О.: массовое применение рассадного метода, а для защищенного грунта, кроме того, применение доращивания и выгонки растений (получение овощной продукции за счёт ранее отложенных в растительном организме запасных питательных веществ). В О. часто применяется выращивание двух или нескольких культур на одной и той же площади в продолжение сезона, т. н. уплотнённая культура. В О. распространены также повторные посевы и посадки овощных культур.

Читать дальше