В. Г. Перов. «Охотники на привале». 1871 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

За картину «Проповедь в селе» Перов был награждён поездкой на три года во Францию, куда отправился в 1862 г. в качестве пенсионера Петербургской академии художеств («Продавец песенников», «Шарманщик», «Савояр» и др.). Пребывание за границей было прервано в июле 1864 г. по инициативе самого художника, обосновавшего своё досрочное возвращение невозможностью писать картины, «не зная ни народа, ни его образа жизни», в то время как «сюжеты из русской жизни» он бы «исполнил с любовью и сочувствием». Главным стремлением Перова по возвращении на Родину было передать «характер и нравственный образ жизни народа». В Москве, где художник поселился с семьёй, были созданы картины «Очередная у бассейна», «Гитарист-бобыль» (обе – 1865); «Приезд гувернантки в купеческий дом» (1866); «Учитель рисования» (1867); «Странник» (1870), в которых образы обездоленных и беззащитных людей исполнены не только тихого, безмолвного страдания, но и духовной силы, с которой они смиренно и с достоинством несут свой крест. В «Проводах покойника» (1865) медленно ползут в гору сани с гробом. Не видно лица вдовы-крестьянки, провожающей в последний путь единственного кормильца, но её спина, согнувшаяся под тяжестью горя, и низко надвинутый на лицо чёрный платок написаны так, что сердце зрителя сжимается от боли. Природа обретает особую одухотворённость, она словно проникнута трагическим переживанием людей. Найденный здесь мотив – пустынная дорога, «бесконечная, как терпение людское», – станет «камертоном» настроения и в др. картинах («Тройка», 1866; «Последний кабак у заставы», 1868).

В. Г. Перов. «Странник». 1870 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

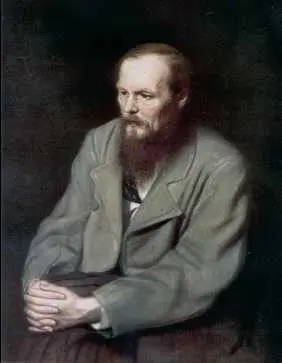

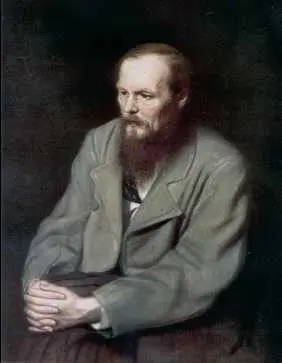

Важной страницей в творческой биографии Перова стала созданная им по заказу П. М. Третьякова портретная галерея выдающихся деятелей русской культуры (портреты А. Н. Островского, 1871; А. Н. Майкова, И. С. Тургенева, В. И. Даля, М. П. Погодина, С. Т. Аксакова; все – 1872). Редкостная глубина проникновения во внутренний мир модели делает их вершиной в развитии психологического портрета. В «Портрете Ф. М. Достоевского» (1872) Перову удалось, по словам писателя, лаконичными средствами решить главную задачу портретной живописи – выразить «смысл лица», то есть воссоздать духовный облик человека.

В. Г. Перов. «Портрет Ф. М. Достоевского». 1872 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Живопись Перова в 1870-е гг. обрела новые черты: мягкий юмор («Птицелов», 1870; «Ботаник», 1874; «Охотники на привале», 1871), по-прежнему соединённый с трепетной любовью и нежностью в изображении простых людей («Спящие дети», 1870). В кон. 1870-х гг. Перов начал внутренне отдаляться от передвижников , искусство которых стало всё более превращаться, по выражению философа Н. О. Лосского, в «публицистику в красках и линиях». В 1878 г. художник вышел из правления и окончательно порвал с ТПХВ. В конце жизни художник обратился также к евангельским («Христос в Гефсиманском саду», «Снятие с креста»; обе – 1878) и историческим («Первые христиане в Киеве», 1880; «Никита Пустосвят. Спор о вере», 1880-81; не окончена) сюжетам.

Обладая ярким литературным даром, художник писал очерки и рассказы («Тётушка Марья», «Под крестом», «На натуре. Фанни под № 30» и др.), которые позволяют воссоздать не только историю работы над многими полотнами («Тройка», «Странник», «Утопленница»), но и нравственный облик художника, наделённого обострённой совестью, на протяжении всей жизни не желавшего мириться со злом и несправедливостью. Творчество Перова и его личность оказали ощутимое влияние на самых разных художников второй пол. 19 в. В МУЖВЗ его учениками были Н. А. Касаткин, С. А. Коровин, М. В. Нестеров, А. П. Рябушкин .

ПЕРСПЕКТИ?ВА(франц. perspective, от лат. perspicio – ясно вижу), система изображения объёмных тел на плоскости, учитывающая их пространственную структуру и удалённость от наблюдателя. Отдельные перспективные приёмы применялись уже в античной живописи (фрески Помпей ), однако научная теория перспективы появилась лишь в эпоху Возрождения (Ф. Брунеллески , Л. Б. Альберти, Мазаччо, Пьеро делла Франческа , П. Уччелло ), став одним из наиболее важных открытий, благодаря которому совершился переворот в живописи и родилась станковая картина . Фигуры людей, предметы и пространство стали изображаться в соответствии с законами зрительного восприятия человека, с одной точки зрения. Перспективу, на основе которой создавали свои произведения ренессансные мастера, называют прямой или линейной. Все прямые линии сходятся на изображённой в картине линии горизонта в одной точке (точке схода); масштаб фигур и предметов уменьшается по мере удаления от зрителя. Прямая перспектива позволила художникам передавать на плоскости трёхмерное пространство (убегающие вдаль улицы и реки, интерьер комнат и т. д.) и объёмы фигур и предметов.

Читать дальше