Важное место в творчестве многих передвижников занимали евангельские сюжеты, переживаемые с исповедальной откровенностью и глубиной. Крамской («Христос в пустыне», 1872), Ге («Что есть истина?», 1890) и др. художники стремились не создать иллюстрации к Священному Писанию, а подойти к разрешению актуальных нравственных и философских вопросов. В. М. Васнецов обращался в своём творчестве к образам русского народного фольклора. В 1880-90-е гг. цветовая палитра в полотнах многих передвижников становится ярче и светлее, манера письма – свободнее, композиционные приёмы разнообразнее (И. Е. Репин, В. И. Суриков, М. В. Нестеров , И. И. Левитан , В. А. Серов и др.).

На протяжении нескольких десятилетий Товарищество объединяло почти всех наиболее талантливых русских художников. В его состав в разное время входили, помимо организаторов, И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. Е. Маковский, И. М. Прянишников , А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, В. М. Максимов, К. А. Савицкий, А. М. и В. М. Васнецовы, А. И. Куинджи, В. Д. Поленов , Н. А. Ярошенко, И. И. Левитан, В. А. Серов и др. Участниками выставок Товарищества были М. М. Антокольский , А. П. Рябушкин и др. После распада ТПХВ многие передвижники вошли в Ассоциацию художников революционной России .

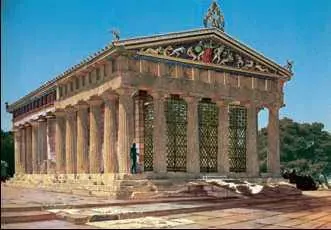

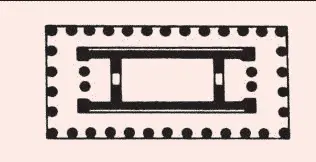

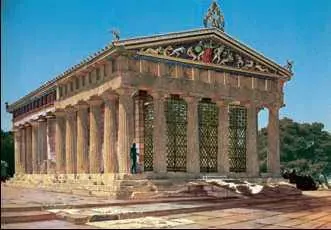

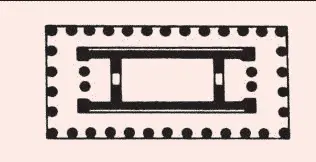

ПЕРИ?ПТЕР(греч. peripteron – окружённый колоннами, от peri – вокруг и pteron – крыло, боковая колоннада), самый распространённый тип древнегреческого храма. Сложился к нач. 7 в. до н. э. Представляет собой прямоугольное в плане здание, с четырёх сторон обрамлённое колоннадой ( Парфенон , 447-38 гг. до н. э.). Храм обычно состоял из трёх частей: пронаоса (преддверия), наоса, или целлы (святилища); третья часть могла представлять либо опистодом, либо адитон. Пронаос – это полуоткрытая часть храма между входным портиком и наосом (впереди – две колонны , по бокам и сзади – стены). В наосе – центральной части здания – стояло изваяние божества. Адитон – внутреннее помещение, расположенное за наосом и соединённое с ним дверью, место хранения храмовой утвари. Опистодом, в отличие от адитона, отделялся от наоса глухой стеной, вход в него был расположен с западной стороны храма.

Храм Афины на о. Эгина. Кон. 6 – нач. 5 в. до н. э. Реконструкция

Храмовые здания, окружённые двумя рядами колонн, называли диптерами (храм Артемиды в Эфесе, 6 в. до н. э.). Римляне строили псевдопериптеры с колоннадой, обходящей здание с трёх сторон, или с полуколоннами, отступающими от стены наполовину или на три четверти своего объёма.

План периптера: 1 – пронаос; 2 – наос; 3 – адитон

ПЕРИСТИ?ЛЬ,см. в ст. Римский жилой дом .

ПЕРOВВасилий Григорьевич (1833, Тобольск – 1882, село Кузьминки, ныне в черте Москвы), русский живописец и график; портретист, жанрист; представитель критического реализма . Незаконнорождённый сын барона Г. К. Криденера. Обучавший будущего художника дьячок за красивый почерк дал ему прозвище Перов, ставшее затем его официальной фамилией. Обучался в школе живописи А. В. Ступина в Арзамасе (1846-49), затем в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ) у А. Н. Мокрицкого, М. И. Скотти, С. К. Зарянко и Е. Я. Васильева (1853-61). Член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ). На протяжении семи лет избирался членом правления Товарищества. Преподавал в МУЖВЗ (1871-82). Испытал влияние искусства А. Г. Венецианова , П. А. Федотова , с именами которых связано рождение бытового жанра в русской живописи.

В. Г. Перов. «Проводы покойника». 1865 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Перов пишет скупыми тёмными красками, его живописная манера – неброская, подчёркнуто «неэффектная». Мастер словно отходит в тень, выводя на суд зрителя суровую и горькую «правду жизни». Его кистью движут любовь и сострадание к «маленьким людям». Ученик Перова М. В. Нестеров назвал его «подлинным поэтом скорби». В ранних произведениях («Проповедь в селе», 1861; «Чаепитие в Мытищах», 1862) художник сталкивает лицом к лицу обездоленных людей из низов и глухих к их бедам власть имущих. С болью и горечью написан «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861; см. илл. на с. 271). Беспробудное пьянство превратило светлый праздник в безрадостное и бессмысленное исполнение обряда, весну – в унылую осень. На фоне тусклого грязного пейзажа, под давящим серым небом, словно обрываясь в пропасть, движется нестройная процессия крестьян с потухшими глазами и безжизненными лицами.

Читать дальше