Эль Лисицкий развивал в своём творчестве передовые открытия современного искусства: использовал открытия супрематизма, теорию и практику конструктивизма , был тесно связан с Н. А. Ладовским. Его оригинальные пластические решения воплотились в самых различных областях искусства, вписав одну из наиболее ярких страниц в историю художественного авангарда.

ЭМAЛЬ(от франц. e ?mail, от франкского smeltan – плавить), техника, применяемая в ювелирном искусстве для украшения золотых, серебряных, медных и др. изделий, а также сами изделия, выполненные в этой технике. Техника эмалей может быть холодной (без обжига) или горячей (окрашенная окислами красочная паста наносится на специально обработанную поверхность и обжигается, в результате чего появляется стекловидный цветной слой).

Неизвестный русский мастер. Дарохранительница с крышкой. Серебро, позолота, эмали. Вторая четверть 19 в. Государственный исторический музей. Москва

Перегородчатые эмали заполняют ячейки, образованные тонкими металлическими перегородками, припаянными на металлическую поверхность ребром по линиям узора, передают чёткие линии контура. Выемчатые эмали заполняют углубления (созданные резьбой, штамповкой и т. д.) в толще металла; отличаются яркостью цвета. В расписной эмали изделие из металла покрывается эмалью и по ней расписывается эмалевыми красками (с 17 в. огнеупорными).

Наиболее известны лиможские эмали (Франция, 15-17 вв.), русская финифть, изделия мастеров модерна (Р. Лалика, Л. Тиффани и др.).

ЭНГР(ingres) Жан Огюст Доминик (1780, Монтобан, – 1867, Париж), французский живописец и график, музыкант; представитель классицизма . Учился у отца, миниатюриста и скульптора Ж. Энгра, затем (с 1791 г.) в Тулузской академии у Г. Ж. Рока. В 1797 г. переехал в Париж, где посещал мастерскую Ж. Л. Давида , поступил в Школу изящных искусств (1799). В 1806-20 и 1834-41 гг. жил в Риме, в 1820-24 гг. – во Флоренции. В 1824 г. Энгр открыл в Париже свою школу живописи, с 1829 г. преподавал в Академии изящных искусств в Париже. В 1834-41 гг. занимал пост директора Французской академии в Риме. С 1841 г. жил и работал в Париже.

Энгру были близки творческие принципы его учителя Давида тонкое чувство объёма и контура, особая экономность линии, отсутствие лишних деталей, стремление подчеркнуть в натуре прекрасное, благородное. Свой путь в искусстве Энгр начал с портретов («Автопортрет», 1804; три портрета членов семьи Ривьер – отца, матери, дочери, 1805; «Император Наполеон на троне», 1806). В Риме художник тщательно изучал античное искусство, что воплотилось в его картинах «Эдип и сфинкс» (1808), «Юпитер и Фетида (1811). Во Флоренции была написана картина „Обет Людовика ХIII“ (1824) для кафедрального собора в родном городе художника Монтобане, за которую критика назвала Энгра „новым Рафаэлем“.

Ж. О. Д. Энгр. «Портрет мадемуазель Ривьер». 1805 г. Лувр. Париж

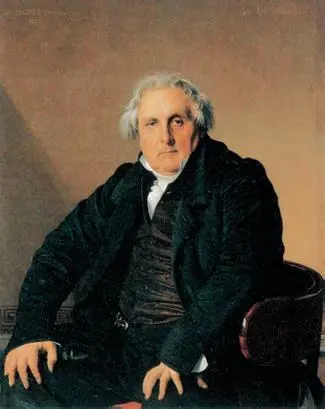

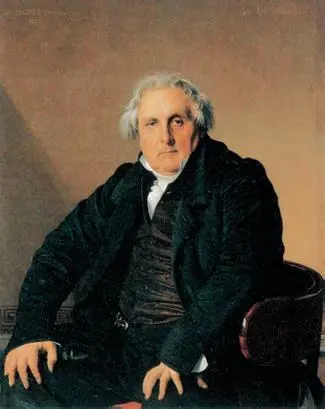

Ж. О. Д. Энгр. «Портрет Л. Ф. Бертена». 1832 г. Лувр. Париж

Ж. О. Д. Энгр. «Портрет Н. Паганини». Карандаш. 1819 г. Лувр. Париж

Энгр вошёл в историю искусства прежде всего как замечательный портретист, хотя он сам считал этот жанр «низким». Его портреты пленяют чистотой и музыкальностью плавных линий, скульптурностью формы («Мадам Девосе», 1807; «Мадам Зенон», 1816; «Мадам Муатесье», 1851). Энгр был виртуозным мастером изображения обнажённой натуры. В работах «Купальщица Вальпинсона» (1808), «Большая Одалиска» (1814), «Турецкая баня» (1862-63) холодная чистота стиля сочетается с затаённой чувственностью; певучие линии контуров, изысканная пластика поз и жестов напоминают об античной классике.

В поздний период творчества Энгр пишет большие мифологические картины («Мученичество св. Симфориона», 1834); его живописная манера становится академичной. Однако в эти же годы созданы многие лучшие портреты. В «Портрете Л. Ф. Бертена» (1832) представлен властный умный буржуа в характерной позе «хозяина жизни», что дало повод художнику Э. Мане назвать эту работу «портретом буржуазного Будды». Графические портреты Энгра, которые он создавал на протяжении всей жизни, отличает непосредственность, раскованность, жизненность деталей (портрет скрипача-виртуоза Н. Паганини, 1819).

Читать дальше