В это время строилось множество новых городов, которые назывались, как правило, в честь основавших их монархов (Александрии, Селевкии, Антиохии). Они возводились на основе регулярного плана, по сторонам главных улиц шли большие колоннады , агоры (площади) также обрамлялись колоннадами и портиками . Новые эллинистические столицы становились центрами культурной жизни 3-1 вв. до н. э. (Пергам в Малой Азии, Александрия в Египте). Развитие архитектуры было обусловлено совершенствованием строительной техники. Для эллинистического зодчества характерно стремление к освоению огромных открытых пространств, к грандиозным масштабам, желание поразить человека величием замысла, эффектной пышностью, роскошью материалов и отделки (храмы бога Сераписа в Александрии, Аполлона в Дидимах, Зевса в Афинах и Артемиды в Магнесии). Храмы строились очень медленно из-за большого объёма работ, иногда из-за недостатка средств оставались незавершёнными. Сооружались и реставрировались также храмы местных божеств (храмы Хора в Эдфу, Исиды на о. Филэ, Эсагил в Вавилоне и др.). Большое внимание уделялось гражданскому строительству (театры, дворцы, ипподромы, булевтерии – дома для собраний). Появились новые типы общественных зданий – библиотеки (в Александрии, Пергаме, Антиохии), мусейоны для научных и литературных занятий (в Александрии, Антиохии), инженерные сооружения (Фаросский маяк у берегов Александрии, Башня ветров в Афинах).

Камея Гонзага. Сардоникс. 3 в. до н.э. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург

«Битва богов с гигантами». Рельеф фриза алтаря Зевса в Пергаме. Ок. 180-16 гг. до н. э.

«Охота на львов» из дворца в Пелле. Мозаика. Кон. 4 в. до н. э.

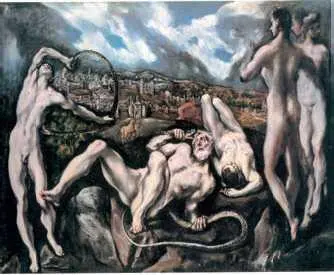

Для монументальной скульптуры характерны грандиозные масштабы, пышность, сложность композиции, стремление к бурным эффектам ( алтарь Зевса в Пергаме со знаменитым рельефным фризом со сценами битвы богов с гигантами, ок. 180-60 гг. до н. э.). Символами эпохи стали статуя Ники Самофракийской (ок. 190 г. до н. э.), в которой мастеру удалось передать ощущение полёта, скульптурная группа « Лаокоон » (1 в. до н. э.), статуя Венеры Милосской (Афродиты Мелосской, сер. 2 в. до н. э.), ставшая на века эталоном женской красоты, и «Аполлон Бельведерский» Леохара (вторая пол. 4 в. до н. э.).

Пробуждается интерес к конкретному человеку, в скульптуре и живописи появляются новые типы изображений: портреты эллинистических царей, мыслителей, поэтов. Портреты, созданные в эпоху эллинизма, точно передают возраст людей (впервые появляются образы детей и стариков), их национальную, профессиональную и социальную принадлежность. В мозаиках различаются свободная, живописная манера исполнения (мозаики в Пелле – столице Македонии, кон. 4 в. до н. э.) и более строгая, обращённая к наследию классики. Переживает расцвет вазопись , мастера достигают высокого совершенства в изготовлении художественных сосудов из стекла и резных гемм из драгоценных и полудрагоценных камней (камея Гонзага с портретами царя Птолемея II и царицы Арсинои, 3 в. до н. э.).

Наследие эллинизма оказало значительное влияние на развитие римской культуры и культур др. народов древности и Средневековья.

ЭЛЬ ГРEКО(el greco) (Доменико Теотокопули) (1541, о. Крит – 1614, Толедо), испанский живописец, грек по происхождению. Учился на Крите, по-видимому, у иконописцев, что во многом определило своеобразие его творчества. После 1560 г. уехал в Венецию, где, возможно, учился у Тициана . В 1570-76 гг. жил и работал в Риме («Мальчик, раздувающий лучину», ок. 1570-75 гг.), с 1577 г. – в Испании.

Эль Греко. «Моление о чаше». Ок. 1590 г. Музей искусства. Толедо

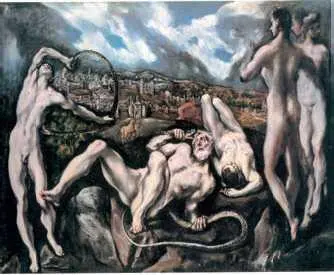

Эль Греко. «Лаокоон». 1610-14 гг. Национальная галерея искусства. Вашингтон

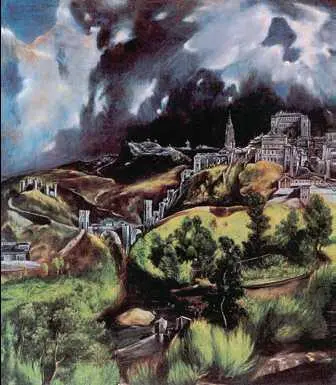

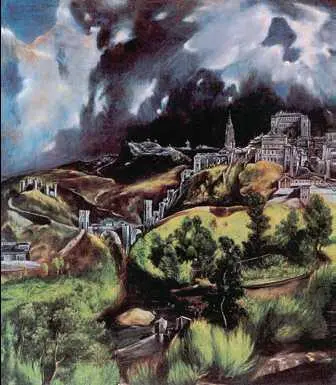

Эль Греко. «Вид Толедо». 1610-14 гг. Метрополитен-музей. Нью-Йорк

Читать дальше