• формировать и структурировать модели массовой коммуникации;

• вычленять роль социологических доминант в массовой коммуникации.

Основные вопросы главы

• Становление научного направления “коммуникология”

• Зарождение и последующее развитие теорий коммуникации

• Истоки социальной коммуникации

• Теории и методы социальной коммуникации

• Массовая коммуникация как социальное явление

• Подходы к пониманию сущности массовой информации

• Развитие современных теорий коммуникации

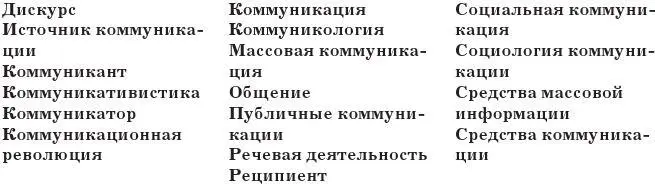

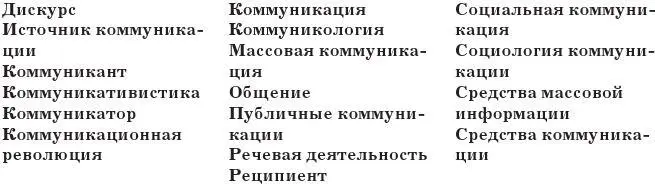

Ключевые слова

1.1. Коммуникология и теория коммуникации в системе наук и учебных дисциплин

Сегодня нет ни одной сферы жизнедеятельности человека, где бы ни осуществлялась какая-либо коммуникация. Коммуникация также может осуществляться и между неживыми системами (например, кибернетическими), в животном мире.

Наиболее активно проблемы коммуникации изучаются со второй половины XX века. Так, в 1950–1960-е годы наибольший научный интерес вызывали способы формализации сообщения, его кодирование и декодирование, передача информации от адресанта к адресату. Исследования шли в рамках формирующихся в то время наук: кибернетики и информатики. Коммуникация рассматривалась как односторонний информационный процесс, в котором наибольшее внимание уделялось способам формализации сообщения и передаче информации от автора к адресату.

В 1960–1970-х годах различные аспекты коммуникации заинтересовали психологов и лингвистов, делавших основной акцент на психологические и социальные характеристики общения, семантическую интерпретацию коммуникативных актов, правилах и особенностях речевого поведения. Общение как разновидность коммуникации определяется как обмен мыслями при помощи речи. Исследователи стали анализировать психологические характеристики коммуникантов, особенности речевой деятельности, правила речевого поведения.

В 1980-е годы различные способы социальной коммуникации стали изучаться социологами, занимавшимися анализом социальной сущности общения, которое понималось как следствие закономерностей функционирования общества. Тогда же появился логико-семиотический и культурологический интерес к общению, удовлетворявшийся в рамках социо- и психолингвистики. Коммуникативный акт рассматривался во взаимосвязи с личностными характеристиками участников общения, а само общение, кроме того, рассматривалось как часть той или иной культуры.

В отечественной литературе понятия “общение” и “коммуникация” часто употребляются как синонимы. В англоязычной лингвистической литературе термин “коммуникация” также зачастую определялся как обмен мыслями и информацией в форме речевых или письменных сигналов, что собственно и означает “общение”.

Сегодня понятие “коммуникация” чаще применяется в двух значениях:

• путь сообщения, связь одного места с другим (например, транспортная коммуникация, подземные коммуникации);

• общение, передача информации от человека (группы) к человеку (группе); специфическая форма их взаимодействия в процессе жизнедеятельности с помощью языка и других сигнальных форм связи.

Используя понятие “коммуникация” многие авторы подразумевают социальную коммуникацию. Например, В.Б. Кашкин дает следующее рабочее определение термину “коммуникация”: обмен мыслями, знаниями, чувствами, действиями; синоним слова “общение” (сообщение)” [4] Кашкин В.Б. Основы теории коммуникации: Краткий курс. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. – С. 12–13.

, хотя в своей книге рассматривает и межкультурные коммуникации, и коммуникации у животных, которые едва ли можно определить понятием “общение”. Подчеркнем в связи с этим, что коммуникация осуществляется и в неживом мире (взаимодействие механических элементов, включенных определенным образом в общую систему); и среди кибернетических систем, представляющих собой более сложный механизм, чем соединение механических элементов в простую машину; и в животном мире. Естественно, эти коммуникации не социальные. Нельзя отнести к социальной коммуникации и такие случаи, когда человек или сообщество людей взаимодействует с неживым миром (с технической системой) или с животными.

Читать дальше