В процессе подготовки книги многие люди делились со мной собственными идеями о жизни и соображениями по ее улучшению. Автор благодарен своей жене Юлии Мандельблат за ценные комментарии по трем версиям книги, Евгению Джаффе, Фире Кагановой, Александру Толчинскому, Иосифу Тубману и Тане Финкельштейн.

Особая признательность – Елене Евграфовой и Марку Кирлянчику, с которыми автор обсуждал некоторые идеи, использованные в книге Зарипахон Абдуллаевой – воспитательнице Роберта Лиама, а также его любимому исполнителю Верке Сердючке.

Не знаю, как вы, а я всегда удивляюсь точности выражения «картинка стоит тысячи слов». Любой рассказ лучше удерживается в памяти, если в нем присутствуют яркие, запоминающиеся образы – своеобразные картинки, которые рисует наше воображение.

Говоря с детьми, мы стараемся, чтобы они усвоили некие удобные нам образы («доброго дяди», «злой тети») и получили представление о хорошем и плохом. Как правило, мы делаем это не целенаправленно – просто по опыту знаем, что так проще, и как-то само собой начинаем пользоваться этим методом. Какие же образы могут оказаться полезными и нам, и детям?

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»

Представьте себе, что инструктор предлагает вам запомнить несколько написанных на листе бумаги слов и словосочетаний:

Дом,

два окна,

дверь,

остроконечная крыша,

дорога,

клумба,

два дерева…

Потом вас просят воспроизвести эти и несколько других описательных характеристик того или иного предмета.

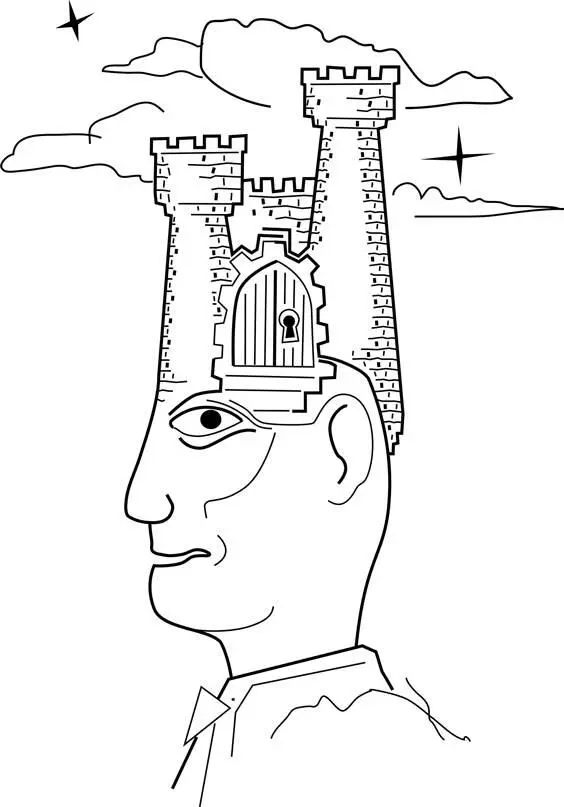

А теперь представьте себе, что перед вами – картинка.

Согласны ли вы, что она запомнилась лучше и быстрее, чем набор слов, с помощью которого ее описывали?

Должен заранее согласиться с критикой, что образ – это яркая, но не универсальная условность. Для одних кусок хлеба ассоциируется с самым главным: выживанием, а для других это всего лишь символ нищеты. Помните старинную индийскую притчу о том, как трех слепых попросили описать слона? Первый человек, которого подвели к ноге животного, сказал, что слон похож на колонну. Второй, который держался за его хвост, решил, что слон похож на веревку. А третий, потрогав хобот, ответил, что слон похож на большую змею. Получилось три разных образа одного и того же объекта в зависимости от того, кто его описывал, т. е. образ предмета в сознании одного человека не совпадает с образом того же предмета в сознании другого.

Тем не менее без использования образов идеи усваиваются с б о́ льшим трудом. Можно даже сказать, что в основном от прочитанных книг у нас в памяти остаются истории или рекомендации, проиллюстрированные удачными образами. Может быть, образы, предложенные автором, помогут читателям сформировать собственные, чтобы потом с их помощью они могли обобщить самые удивительные и важные моменты окружающей жизни. Используя образы, гораздо легче донести свои мысли до детей.

Образы, относящиеся к мышлению

«Ключик»

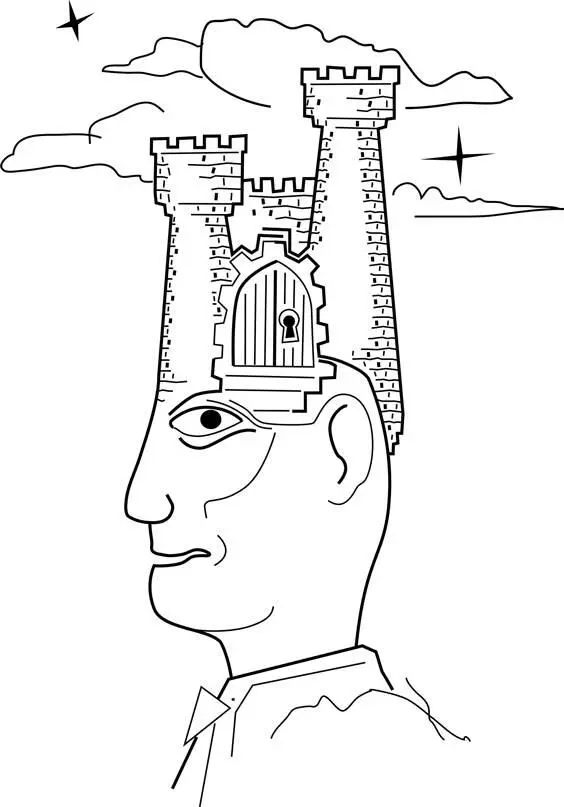

Важно отметить, что в основе предлагаемого «трактата» лежит идея, что человеческое сознание – это крепость невероятного размера. Может быть, те, кто смотрел старый советский фильм «Кощей Бессмертный», помнят момент, когда Иванушка подходит к замку Кощея – каменной громадине, острые стены которой вонзаются в небо. Для меня этот замок – олицетворение человеческого сознания.

Кто-то считает, что замок Кощея мрачен и неприступен, а человек (и тем более ребенок) открыт и восприимчив, но те, кто пытался донести до других свои взгляды, знают, как сложно проникнуть в чужое сознание. Оно действительно кажется крепостью, которую невозможно обойти или пробить, а через ее стену нельзя перелезть. Все, что можно сделать, чтобы донести до человека нужную идею, – это найти в стене замка дверь, а к ней – ключик. Тогда твоя идея становится уже его или ее идеей, причем безо всякого сопротивления с их стороны и главное – навсегда. Дверь – это образ некоего подхода к проблеме, а «ключиком», как правило, служит одна правильная фраза или один образ, который не только делает всю идею «понятной в целом» (понимают, как правило, все), но и помогает нашему сознанию немедленно ее усвоить, чтобы она стала частью наших действий, а не только общих знаний.

Для иллюстрации приведу рассказ отца из книги профессора МГУ психолога Ю. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»: «Сначала он, по его словам, изнывал от громкой музыки в комнате сына, но потом пошел на “последнее средство”: собрав скудный запас знаний английского языка, предложил ему разбирать и записывать слова зарубежных песен. Результат оказался удивительным: музыка стала тише, а у сына пробудился сильный интерес, почти страсть, к английскому языку».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу