Что же касается запрета образа твари, данного Богом через Моисея, то этот запрет преследовал только одну цель: не допустить избранный народ до поклонения твари вместо Творца: «Да не поклонишися им, ни послужиши им» (Исх. 20, 5; Второз. 5, 9), так как при склонности народа к идолослужению как сама тварь, так и образ ее, безусловно, таили опасность обожествления и поклонения им как Богу. Ибо после падения Адама род человеческий подвергся растлению, а с ним и весь земной мир. Поэтому и образ этого растленного грехом человека или какой–либо другой твари не мог приближать человека к единому истинному Богу, а мог, наоборот, лишь удалять от Него, увлекая к идолослужению. Образ этот был нечист и во всяком случае не мог быть строительным. Поэтому нужно было во что бы то ни стало удержаться от прямого, конкретного образа.

Преподобный Иоанн Даманский (прорись)

Другими словами: никакой образ твари не может заменить образа Божия, которого народ не видел, когда «говорил … Господь на Хориве». Поэтому–то перед Богом уже само творение какого бы то ни было «подобия» было беззаконием: « Не беззаконнуйте, и не сотворите себе самим подобия ваянна, всякого образа подобия мужеска пола или женска» (Второз. 4, 16).

То, что ветхозаветный запрет образа является именно мерой оградительной, связанной со служением избранного народа, показывает повеление Бога Моисею устроить «по образу, показанному на горе» скинию и все, что в ней находилось, в том числе шитых и литых херувимов (Исх. 25, 18; 26, 1 и 31). Это повеление делать херувимов указывает прежде всего на возможность изображать духовный тварный мир средствами искусства. Кроме того, херувимов можно делать не вообще сколько угодно и где угодно, ибо евреи могли и перед их образом, как перед всяким другим, впасть в идолослужение. Но херувимов можно и должно было изображать лишь в указанном количестве и только в скинии, как служителей истинного Бога, то есть в месте и положении, подчеркивающих их служение.

Это противоречие общему правилу показывает, что само правило не носило абсолютного, принципиального характера. Поэтому и «Соломон, получивший излияние мудрости, изображая небо, сделал херувимов и подобия львов и волов», — говорит Иоанн Дамаскин 14 14 1–е Слово, гл. XX, РG, 94,1352.

. То, что твари изображались при храме, то есть там, где воздавалось поклонение единому истинному Богу, несомненно исключало всякую возможность их обоготворения 15 15 Интересно отметить, что если древние евреи не отказывались от изображений скульптурных, «ваянных», которые были и в скинии, и в храме Соломона, то евреи нашего времени, наоборот, строго придерживаются буквы закона, запрещающего именно изображения ваянные. (См.: Namrnyi E. L'Esprit de l'art juif. 1957, р.27).

.

Для устройства скинии «по указанному образу» Богом назначаются люди, причем люди, которые не просто могут сделать показанное по словам Моисея, в силу своих естественных способностей. Нет. Господь говорит: «Исполних его (Веселиила) Духом Божиим премудрости, и мышления, и ведения, во всяком деле разумети». И дальше о помощниках Веселиила: «Всякому смысленному сердцем дах смысл, и потрудятся, и сотворят вся, елика заповедах тебе» (Исх. 31, 3 и 6). Здесь явное указание на то, что искусство на служение Богу не есть искусство вообще, как таковое: его основа — не способность или мудрость человеческая, а премудрость Духа Божия, дух смышления и дух ведения, дарованный Самим Богом. Другими словами — богодухновенен самый принцип богослужебного искусства; этим Писание проводит четкую грань между искусством, посвященным богослужению, и искусством вне его.

Для нас это очень важно, так как эта обособленность, богодухновенность богослужебного искусства свойственна не только Ветхому Завету, но самому принципу этого искусства. Таким он был в Ветхом Завете, таким он остался и в Новом Завете.

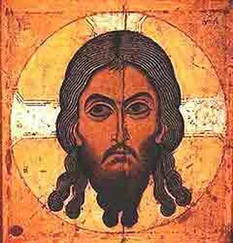

Но вернемся к объяснению преп. Иоанна Дамаскина. Если в Ветхом Завете непосредственное Божественное Откровение людям осуществлялось в слове, то в Новом Завете оно осуществляется и в слове, и в образе, ибо Невидимый стал видим, Неописуемый сделался описуемым. Теперь Бог открывается людям не только в слове, через посредство пророков: Он Сам является им в Лице воплощенного Слова, Он «пребывает с людьми». В Евангелии от Матфея (13, 16—17), говорит преп. Иоанн Дамаскин, Господь, то есть Тот Самый Бог, Который проглаголал в Ветхом Завете, говорит, ублажая Своих учеников, а с ними и всех тех, кто живет их жизнью и идет по их стопам: «Ваша же блаженна очеса, яко видят, и уши ваши, яко слышат. Аминь бо глаголю вам, яко мнози пророцы и праведницы вожделеша видети, яже видите, и не видеша, и слышати, яже слышите, и не слышаша» 16 16 2–е Слово, гл. XX, РG, 1,1305—13О8. Ср. 3–е Слово, гл. XII, там же, кол. 1333.

. И действительно, когда Христос говорит Своим ученикам, что глаза их блаженны потому, что видят то, что видят, и уши их блаженны потому, что слышат то, что слышат, это явно относится к чему–то такому, чего никто еще не видал и не слыхал, так как у людей всегда были глаза и уши, чтобы видеть и слышать. Эти слова Христовы не относятся и к Его чудесам, так как ветхозаветные пророки тоже творили чудеса (так, Моисей, Илья, воскресивший мертвого, заключивший небеса и т. д.). Слова эти значат, что ученики уже непосредственно видели и слышали возвещенного пророками воплотившегося Бога. «Бога никтоже виде нигдеже, — говорит евангелист Иоанн Богослов, — Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда» (Ин. 1, 18).

Читать дальше