Так, самим выбором текстов Священного Писания и их сопоставлением Церковь раскрывает перед нами грандиозную картину, показывая нам медленное и многотрудное шествие падшего мира к обетованному ему искуплению.

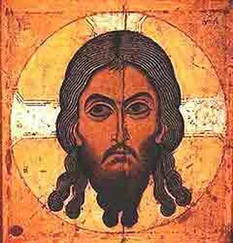

Итак, Церковь утверждает изначальное существование подлинного образа Христова. Кроме Нерукотворного Образа были, конечно, и изображения Его, сделанные видевшими и знавшими Его людьми, чему мы имеем и историческое свидетельство. Свидетельство это тем более ценно, что исходит от Евсевия Кесарийского, единственного из древних авторов, которого можно считать иконоборчески настроенным. Он не только утверждает существование христианских изображений: «Он даже думает, что в его время еще существуют подлинные портреты Христа и Апостолов, он утверждает, что сам их видел» 31. Действительно, описав известную статую Христа, воздвигнутую в городе Панеаде кровоточивой женой, известной нам из Евангелия (см. Мф. 9, 20–23; Мк. 5, 24–34; Лк. 8, 43–48), Евсевий продолжает: «Говорили, что статуя эта воспроизводит подобие Иисуса; она сохранилась до наших дней, и мы видели ее, когда были в этом городе. Не следует удивляться, что язычники таким образом хранят память о благодеяниях, полученных ими от Спасителя. Мы видели образы Апостолов Петра и Павла и Самого Христа, которые сохранились в красках до нашего времени. Это было естественно, так как древние имели обычай почитать их таким образом, без задних мыслей, как спасителей, согласно существовавшему у них языческому обычаю» 32. Евсевия, повторяем, нельзя заподозрить в преувеличении, так как то богословское течение, к которому он принадлежал , далеко не одобряло тех фактов, которые он описывает.

Если икона Христова — основа христианского образотворчества — передает черты Бога, ставшего Человеком, то в иконе Богоматери мы имеем образ первого человека, осуществившего цель воплощения — обожение человека. Православная Церковь утверждает кровную связь Богоматери с падшим человечеством, несущим последствия первородного греха; она не выделяет Ее из потомства Адамова. Но вместе с тем Ее исключительное достоинство Матери Божией, Ее личное совершенство, высшая степень достигнутой Ею святости объясняют исключительное Ее почитание. Из всего рода человеческого Она первая достигла той цели, которая поставлена перед всеми людьми, — полного преображения всего человеческого естества. Она — единственная из всех сотворенных существ уже переступила грань, которая отделяет время от вечности, и находится уже теперь в том Царствии, пришествие которого ожидает Церковь после Второго Пришествия Христова. «Бога невместимаго вместившая», «истинно Матерь Божия», — так торжественно провозгласил Четвертый Вселенский Собор (Ефес, 431 г.). Она вместе со Христом правит судьбами мира.

Поэтому и иконы Ее занимают у нас особенно значительное место: в храме и богослужении их место — наряду с иконами Спасителя. Иконы Богоматери отличаются от икон других святых и икон Ангелов как разнообразием иконографических типов, так и их количеством и интенсивностью их почитания 33.

Первые иконы Божией Матери церковное Предание приписывает святому евангелисту Луке, который после Пятидесятницы написал их три: одна из них принадлежала к типу, который мы называем «Умиление», где изображается взаимное ласкание Богоматери и Младенца. Здесь подчеркивается естественное человеческое чувство, материнская любовь и нежность. Это образ Матери, глубоко скорбящей о предстоящих страданиях Сына и в молчании переживающей их неизбежность. Другой образ относится к типу, именуемому «Одигитрия» — Путеводительница. И Сама Божия Матерь, и Младенец обращены здесь прямо к зрителю. Это строгое и величественное изображение, где особенно подчеркнуто Божество Отрока Христа. Третья икона, по–видимому, изображала Богоматерь без Младенца. Данные о ней крайне запутаны. Вероятнее всего, икона эта походила на наши изображения Богоматери в Деисисе, то есть обращенной ко Христу с молитвой.

Владимирская икона Богоматери (тип Умиление). Русская икона XV века.

В настоящее время в Русской Церкви насчитывается около десяти икон, приписываемых евангелисту Луке; кроме того, на Афоне и на Западе их существует двадцать одна, из них восемь — в Риме. Конечно, все эти иконы приписываются евангелисту не в том смысле, что они писаны его рукой; ни одна из написанных им самим икон до нас не дошла 34. Авторство святого евангелиста Луки здесь нужно понимать в том смысле, что иконы эти являются списками (вернее, списками со списков) с икон, писанных когда–то евангелистом. Апостольское Предание следует понимать здесь так же, как в отношении Апостольских Правил или апостольской Литургии. Они восходят к Апостолам не потому, чтобы сами Апостолы их написали, а потому, что носят апостольский характер и облечены апостольским авторитетом. Так же обстоит дело и в отношении икон Богоматери, написанных евангелистом Лукой.

Читать дальше