Возможно, С. С. Толстого и самого в силу личных обстоятельств интересовала книга П. Паскаля. Влияние великого деда сказалось не только в приверженности Сергея Сергеевича к педагогике (он стал кандидатом педагогических наук (1946), доцентом МГИМО), но и в его религиозно-философских исканиях. В небольшом архиве С. С. Толстого в Государственном музее Л. Н. Толстого сохранились его сочинения религиозно-философского характера (в том числе «О логосе»), материалы к ним, включая сделанные им конспекты и выписки из книг разных авторов. Подтверждаемая Н. П. Пузиным дружба С. С. Толстого с владельцем издательства (до 1917 г.), переводчиком, по матери внуком А. И. Абрикосова Георгием Адольфовичем Леманом [32](1887–1968) вводила его в круг религиозных мыслителей 1960-х гг., а через друга Г. А. Лемана поэта А. А. Солодовникова, возможно, и в религиозно-философский кружок, сложившийся вокруг Н. Е. Пестова [33].

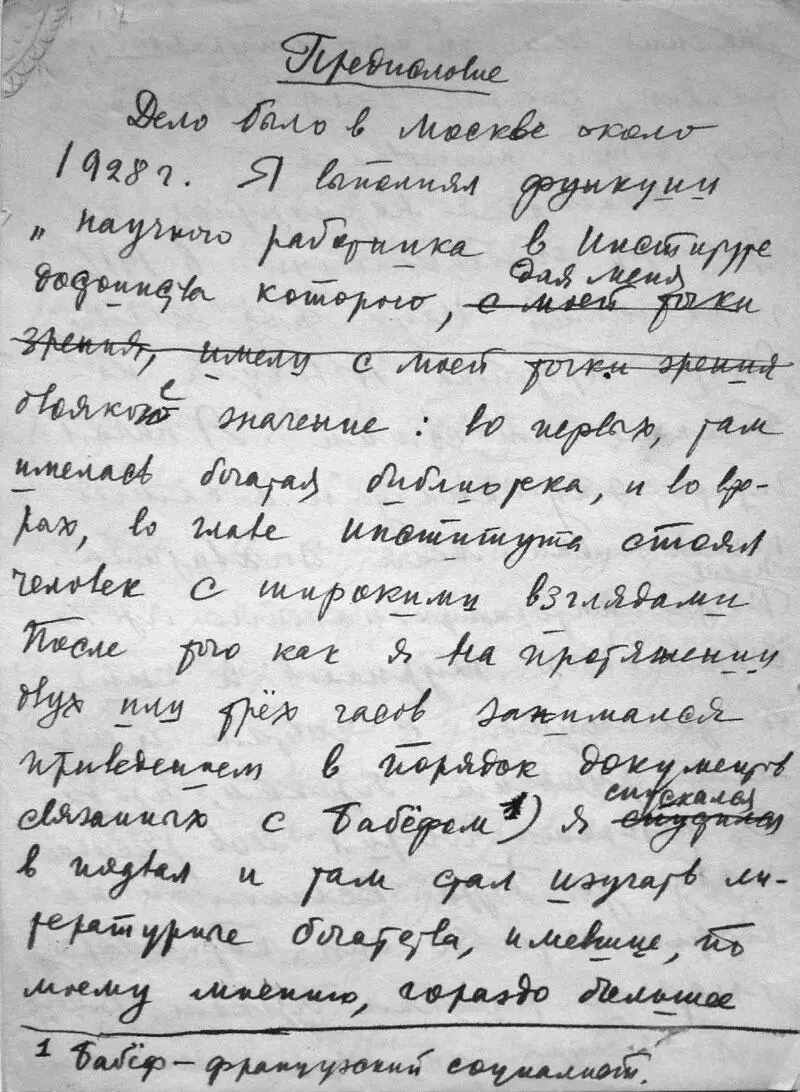

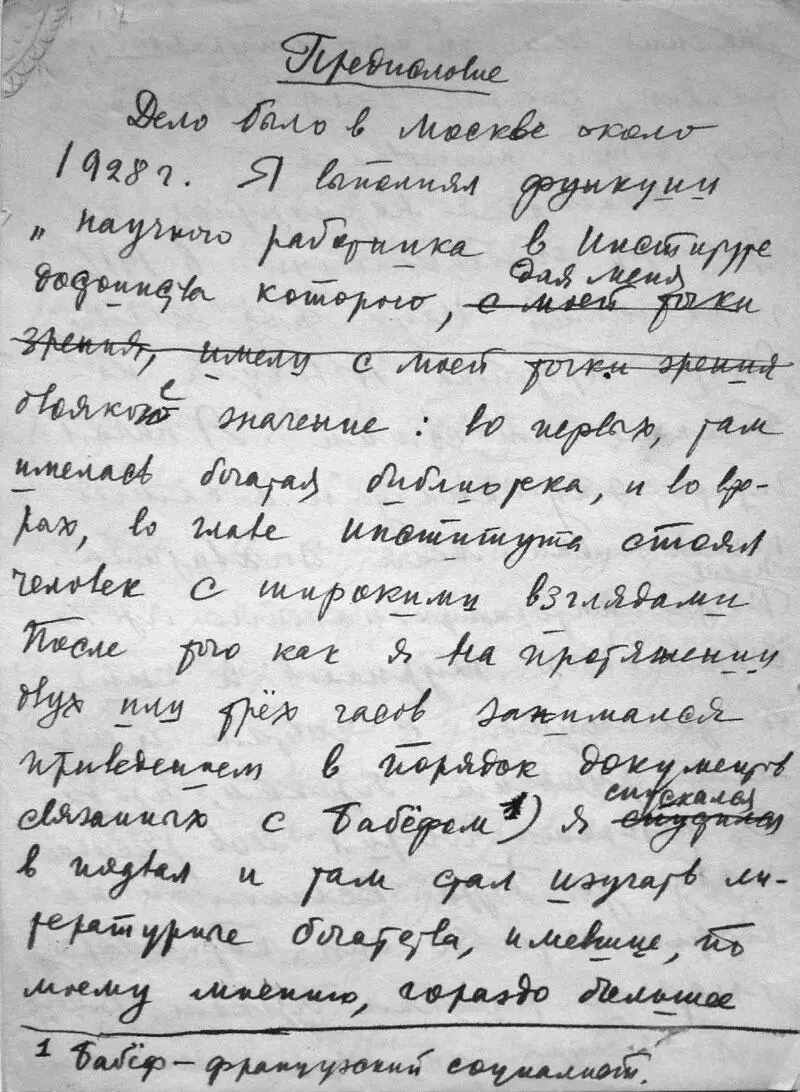

Черновая рукопись перевода книги П. Паскаля «Протопоп Аввакум и начало раскола». Автограф С. С. Толстого. Государственный музей Л. Н. Толстого

Вполне возможно, что именно этими духовными исканиями объясняется интерес С. С. Толстого к старообрядчеству.

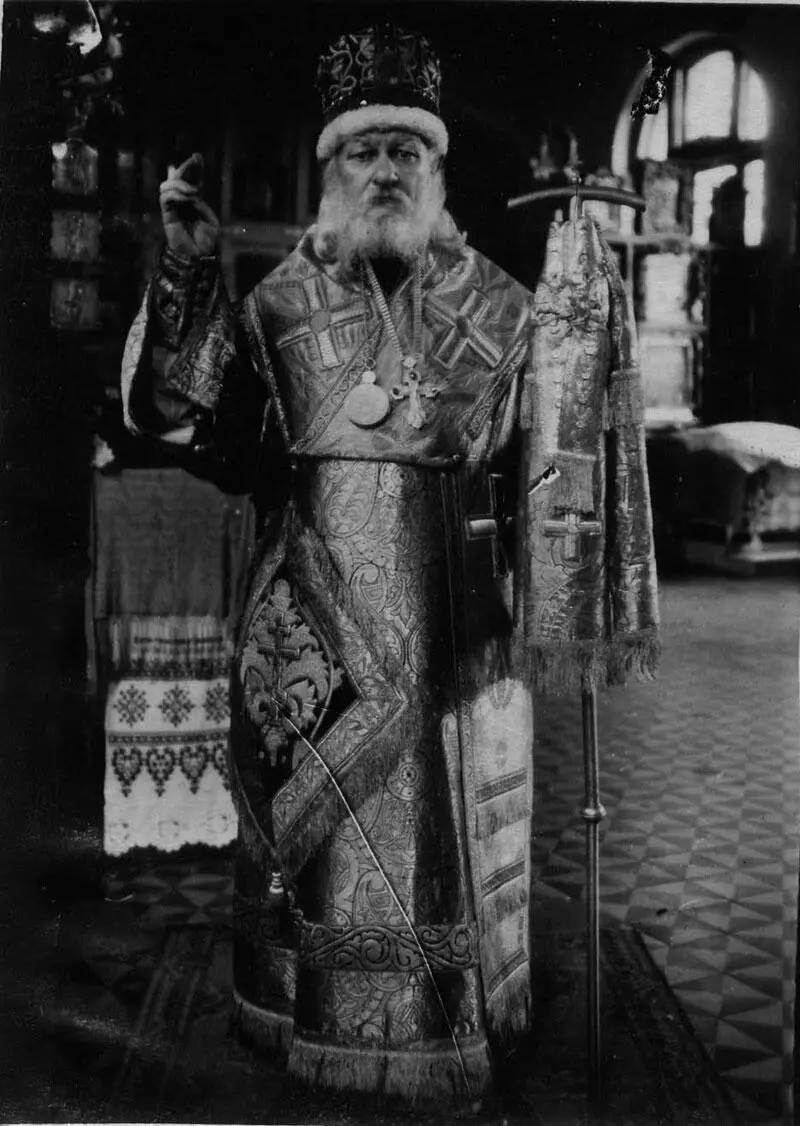

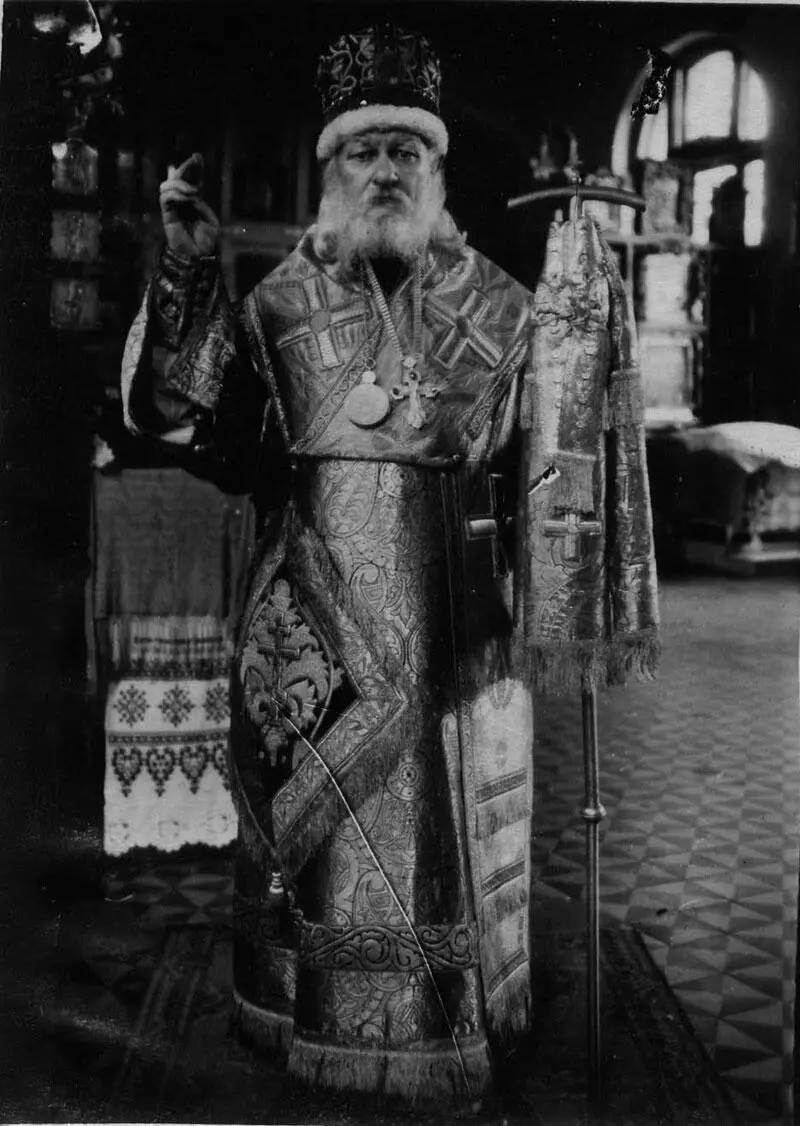

Архиепископ Московский и всея Руси Флавиан (1952–1960). Частное собрание Л. И. Вольфсона

В архиве митрополии В. В. Боченковым было обнаружено недатированное письмо С. С. Толстого старообрядческому архиепископу Флавиану (Слесареву) (1879–1960, архиепископ Московский и всея Руси с 12 марта 1952), из текста которого можно заключить, что его автор присоединился к старообрядческой церкви. Он испрашивает «архипастырского благословения и молитв» и упоминает о своем деде, Л. Н. Толстом, «много сделавшем для нашей старообрядческой церкви» [34]. Вполне может быть, что, как на К. А. Абрикосова оказала сильнейшее влияние книга И. А. Кириллова «Правда старой веры», так и на С. С. Толстого чтение и перевод книги П. Паскаля «Протопоп Аввакум и начало раскола».

Документальная находка подтверждает устное сообщение Н. П. Пузина о том, что С. С. Толстой в декабре 1957 или январе 1958 г. присоединился к старообрядчеству (по сведениям того же источника, ранее он был посвящен в сан дьякона и причислен к церкви Покрова, что в Левшине) [35].

Примечательно, что полный экземпляр машинописи перевода первоначально находился в библиотеке известного своими глубокими книжными познаниями и библиофильством архиепископа Флавиана, после смерти которого в 1960 г. он поступил в книгохранилище Митрополии РПСЦ [36].

Таким образом, вне зависимости от того, что непосредственно инициировало обращение С. С. Толстого к книге П. Паскаля – просьба К. А. Абрикосова или появившееся после присоединения к старообрядчеству желание самого переводчика ознакомить с этим трудом более широкий круг читателей, – перевод следует датировать концом 1950-х гг.

* * *

Перевод С. С. Толстого, выполненный по первому изданию книги П. Паскаля, был положен в основу данного издания. Однако мы сочли необходимым внести в него – с оговорками – несколько добавлений содержательного характера, сделанных автором во втором издании книги: в частности, предисловие к новому изданию, два абзаца, добавленные к первому предисловию, заключительные абзацы второй главы и заключения (перевод выполнен В. В. Боченковым). Незначительные уточнения, сделанные П. Паскалем в ссылках на литературу и источники, внесены нами без оговорок.

Поскольку перевод книги П. Паскаля, взятый для настоящего издания, не готовился к печати, то оказалось необходимым провести большую работу по его научному редактированию. Прежде всего он был сверен с изданием, в ходе чего были устранены вкравшиеся в машинопись опечатки, как технические (в ссылках на литературу), так и смысловые (например, «соседние голуби» вместо «соседские голуби»; «успокоился в небесных селениях» вместо «упокоился в небесных селениях»). По первоисточникам, в том числе рукописным, были выверены цитаты, многие из которых, за неимением у переводчика необходимых книг и недоступностью рукописей, оказались в обратном переводе с французского. Это касалось и обширных фрагментов текста, и отдельных фраз, являющихся яркими приметами образного языка старообрядческих авторов XVII в. К примеру, фраза из письма дьякона Федора «Несть царь, братие, но рожок антихристов» была переведена: «Нет, братия мои, это не царь, это рог антихристов»; знаменитая «баба поселянка», к которой протопоп Аввакум отсылал дьякона Федора, стала просто «крестьянкой». В послании сыну Максиму дьякон Федор писал о том, что плоть Исуса Христа три дня лежала во гробе и не истлела без души: Бог «давал тлителю-тому, сиречь смерти-той, зубы вотневать, да оскомина на зубы пала, не могла згрысть»; в переводе оказалось: «Он позволил зубам смерти коснуться Себя, но зубы ее коснулись слишком зеленого плода, и она отступила».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу