Правилом 82-м запрещается изображать Христа в виде агнца, то есть символически. Отныне Спаситель должен изображаться в Своем человеческом облике, ибо Его воплощение было подлинным и полным и христиане должны «…усматривать чрез этот образ высоту смирения Бога Слова и, приводя себе на память Его житие во плоти, страдание, спасительную смерть и происшедшее отсюда искупление мира».

Правило 100-е решительно отторгает всяческие «…чарующие зрение, растлевающие ум и приводящие к взрыву нечистых удовольствий» изображения. Этим решением Церковь отмежевывается от влияния языческого эллинистического искусства, которое, как мы рассматривали выше, имело вполне определенное значение в истории становления православной иконографии.

Можно с большой определенностью сказать, что именно с Трулльского собора Церковь начинает выработку особых правил иконописания — канонов, которые были призваны оберегать священные изображения от внесения в них элементов, чуждых вероучительным принципам Православия, или, говоря по-другому, от изобразительной ереси.

А Седьмой Вселенский собор, состоявшийся в 787 году, утвердил догмат иконопочитания, обозначил место и роль священных изображений в богослужебной церковной практике.

Таким образом, иконописный канон — это определенный церковными собраниями свод догматических правил и положений относительно места и назначения Священных изображений в литургической жизни Церкви.

Синергия внутреннего — сакрального и внешнего — образно-стилистического — получила свое законченное выражение в правилах и установках иконописного канона, который не позволяет иконе нисходить до уровня светской живописи.

Канон для иконописца явился тем же, что и Богослужебный устав для священнослужителя. Продолжая это сравнение, можно сказать, что «Служебником» для изографа становится иконописный подлинник — свод конкретных правил и рекомендаций, как надо писать икону, причем главное внимание в нем уделено практике.

Очевидно, что самые первые установленные образцы для подражания, существовали уже в начальный период становления иконописи.

Одним из ранних, дошедших до настоящего времени иконописных подлинников, который основан, конечно, на еще более ранних, считается написанный на греческом языке отрывок из «Древностей церковной истории Ульпия Римлянина о наружном виде богоносных отцов», датируемый 993 годом. Он содержит словесные описания наиболее известных отцов Церкви. Вот, к примеру, описание святителя Иоанна Златоуста.

«Иоанн Антиохийский роста весьма малого, голову на плечах имел большую, крайне худощав. Нос имел длинноватый, ноздри широкие, цвет лица бледно-желтый, глаза ввалившиеся, большие, по временам светившиеся приветливостью, лоб открытый и большой, изрытый многими морщинами, большие уши, небольшую, очень редкую, украшенную сединою бороду».

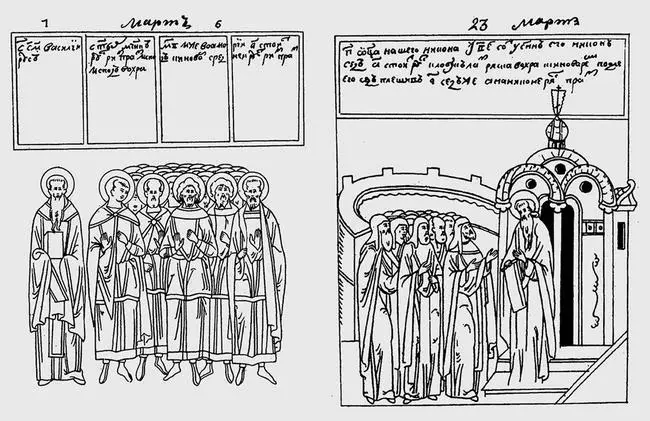

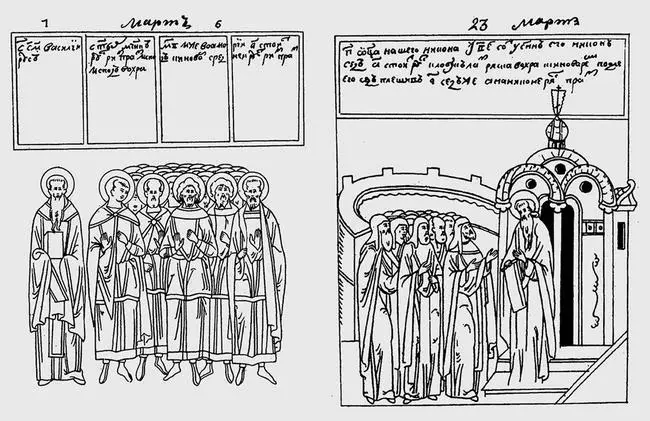

Существуют подлинники, которые, помимо сугубо словесных описаний, содержат и живописные изображения святых. Их называют Лицевыми.

Здесь необходимо вспомнить «Менологий императора Василия II», составленный в конце X века. Книга, помимо жизнеописаний святых, содержит и 430 цветных миниатюр, которые служили авторитетными образцами для иконописцев.

Лицевой подлинник, или как его еще называют — образчик, персональник, распространился в среде иконописцев в различных редакциях. Из отечественных можно назвать «Строгановский» и «Большаковский» подлинники, «Гурьяновский», «Сийский» и другие. Широкую известность приобрела книга, составленная в XVIII столетии греческим иеромонахом и живописцем Дионисием Фурноаграфиотом под названием «Ерминия, или наставление в живописном искусстве».

Страницы лицевого иконописного подлинника

Итак, изограф работал в довольно жестких канонических рамках. Но не явился ли канон чем-то сковывающим иконописца, мешающим ему? Такой вопрос наиболее характерен для людей, знакомых с историей изобразительного искусства, потому что светское искусствоведение именно так и выстраивает проблему: канон — тормоз, освобождение от него — творческая свобода самовыражения художника: от «Сикстинской мадонны» Рафаэля до «Черного квадрата» Малевича.

Но здесь происходит некое смешение понятий. Нельзя путать икону — священное изображение — и светскую живопись. Как нельзя сравнивать художественную и богословскую литературу.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу