Мытье есть истина, истина мытье; вот все,

Что мы знаем о мире, и все, что нам должно знать.

Но в отрывании мытья от истины таится великая опасность.

Подметая комнату, словно таков Его закон,

Трудишься на совесть и во благо.

Это верно. Комната чисто убрана. Уборка делалась аккуратно и неспешно, но слово «словно» делает слишком большой акцент на разделении, чтобы говорить о близости строк Герберта к дзэн. Вымой свое грязное просветление! Вымети прочь совесть и благо!

КОММЕНТАРИЙ

Дзёсю открыл рот и сразу показал свои желчный пузырь сердце и печень. Если монах глубоко не постиг истину, то лишь потому, что принял колокол за глиняный горшок.

На самом деле мы можем допускать три вида ошибок. Мы можем смотреть на вещи по-обычному, трансцендентно и символически. В этой истории опасность представляет первое и третье. Дзэн — это не просто «трудись от всей души и от всего сердца». «Твое обычное сознание — вот что такое Путь». Эти слова верны, но не тогда, когда их понимают на обывательском уровне. Кружку следует вымыть религиозно, но не думая при этом о Боге или о божественности действия.

Но мытье кружки не означает вымывание прочь идеи о просветлении. Если бы Дзёсю спросил у монаха, вымыл ли тот свою кружку, а затем сказал: «Ну тогда положи туда рис!», ничего бы не изменилось. Шестой патриарх Эно отстаивал этот принцип, когда Дзинсю говорил, что мы должны поддерживать зеркало ума ясным и чистым, не позволяя пыли садиться на него. Это верно в том смысле, что мы не должны желать ничего, далее просветления, однако Эно дает нам понять, что слова «мы не должны» ошибочны. Мы не должны произносить слова «мы не должны»! Дзёсю показывает нам ту парадоксальную сферу, где нет здравого смысла, трансценденции, символизма. В Путешествии пилигрима говорится о человеке с граблями для навоза, над головой у которого никем не замеченная висит золотая корона. Таково положение человека в этом мире. Но в то же время у нас есть грабли для золотых корон, тогда как над нашей головой никем не замеченный висит навоз.

СТИХОТВОРЕНИЕ

Он показал все яснее ясного,

Но потребуется немало времени,

чтобы понять.

Поняв, как глупо искать огонь

с огнем в руках,

Ты быстро приготовишь еду.

Сказать «Тогда иди и вымой свою тарелку!» очень просто, но чем больше мы объясняем, тем запутаннее все становится. Кратчайший путь и путь окольный — у обоих есть свои недостатки. Мы всегда усложняем простые вещи, как Гамлет, и упрощаем сложные, как Отелло.

Две последние строки стихотворения напоминают нам о тонущем человеке, который просит пить, и о сыне богача, который умирает от нищеты, как в Дзэндзи Васан Хакуина. Если бы птицы начали искать воздух, а рыбы воду… Но к чему эти сравнения? Главное — понять, что птица есть воздух, рыба есть вода, но в то же самое время птица и воздух, рыба и вода всецело отличны. Трудность скрывается в словах «в то же самое время».

Случай VIII. КЭЙТЮ И КОЛЕСО

Действующие лица

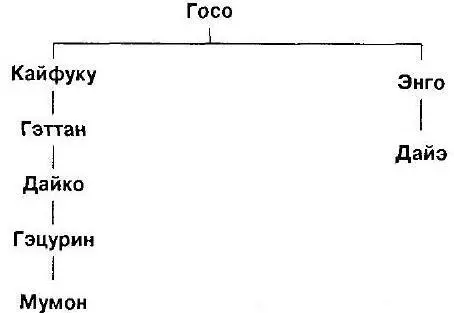

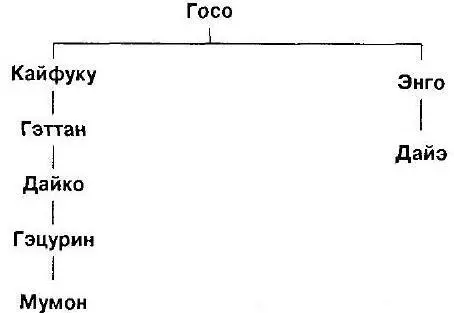

Гэттан (Юэ-ань) был духовным прадедушкой Мумона, но мы о нем совсем ничего не знаем.

Кэйтю (Цзи-чжун) изобрел повозку (платформу на колесах). Об этом говорится в Санкайкё. В другом источнике сказано, что повозку изобрел Желтый Император, и тогда люди смогли перевозить на ней тяжелые предметы. Позже в повозку стали запрягать быков. И наконец, Кэйтю впервые использовал для этой цели лошадей.

СЛУЧАЙ

Гэттан спросил у монаха: «Кэйтю сделал сотню повозок. Когда мы снимем колеса и вытянем ось, что станет для нас очевидным?»

По-китайски, слова «сотня повозок» могут быть также прочтены как «сотня спиц», по пятьдесят в каждом колесе. Лучше все же понимать это словосочетание как «сотня повозок». Но можно переводить вопрос и так: «Кэйтю сто раз пытался составить повозку из отдельных деталей. Когда мы снимем колеса и вытянем ось, что станет для нас очевидным?» Этот вопрос является упрощенной версией вопроса о Готоэгэна . Там говорится, что Гэттан однажды поднялся на кафедру и, произнеся свой вопрос, посохом нарисовал в воздухе круг. Затем он воскликнул: «И не вздумайте принять за вес отметку на весах!», погрозил посохом и ушел в свои покои. Круг олицетворяет вещи, какими они пребывают в лоне пустоты.

У Лао-цзы (раздел XI) читаем следующее:

Читать дальше