На определенном историческом этапе иконостас все же играл огромную положительную роль, выполняя важнейшую вероучительную функцию. В определенном смысле иконостас, дублирует храмовые росписи, но раскрывает образ мира иначе, в более концентрированном виде, акцентируя внимание предстоящих на грядущем Пришествии Господа Иисуса Христа.

Рассмотрим подробно значение каждого ряда иконостаса.

Иконостас строится ярусами, что так же как и регистровость в традиционных храмовых росписях, символизирует иерархичность мира. В древнерусской терминологии ряд называется «чином».

Первый, самый нижний, чин — местный, здесь обычно располагаются местночтимые иконы, состав которых зависит от традиций каждого храма. Однако часть икон местного ряда закреплена общей традицией и встречается в любом храме.

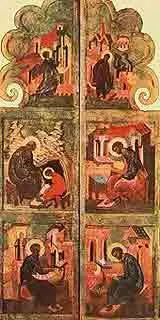

В центре местного чина располагаются Царские врата. Царскими они называются потому, что символизируют вход в Царство Божье. Царство Божье открыто нам через Благую весть, поэтому на Царских вратах дважды изображается благовещенская тема: сцена Благовещения с Девой Марией и Архангелом Гавриилом, а также четыре евангелиста, благовествующие миру. Когда-то на литургический возглас «Двери, двери!» служители закрывали наружные двери храма, и они носили название Царских, ибо все верующие суть царственное священство, теперь же закрываются двери алтаря. Закрываются Царские врата и во время Евхаристической молитвы, так что благодарящие Господа за Его искупительную жертву находятся как бы по разные стороны алтарной преграды. Но для того, чтобы связать тех, кто стоит вне алтаря, и то, что происходит в алтаре, над Царскими вратами помещают икону «Тайная вечеря» (или «Причащение апостолов»).

Иногда на створках Царских врат помещают изображения творцов литургии свв. Василия Великого и Иоанна Златоуста.

Царские врата. Школа Дионисия. Первая четверть XVI в.

Справа от Царских врат расположена икона Спасителя, где Он изображен с Книгой и благословляющим жестом. Слева — икона Богородицы (как правило, с Младенцем Иисусом на руках). Христос и Богородица встречают нас во вратах Царства Небесного и ведут к спасению через всю нашу жизнь. Господь сказал о Себе:

«Я есть путь, истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня»

(Ин. 14.6);

«Я — дверь овцам»

(Ин. 10.7). Богородицу называют Одигитрией, что значит «путеводительница» (обычно здесь и помещают иконографический вариант Богоматери Одигитрии).

Икона Божией Матери Одигитрия

Икона, следующая после образа Спасителя (справа по отношению к предстоящим), изображает святого или праздник, в честь которого данный храм назван. Если вы вошли в незнакомый храм, достаточно посмотреть на вторую икону справа от Царских врат, чтобы определить, в каком храме вы находитесь — в Никольском храме на этом месте будет образ св. Николая Мирликийского, в Троицком — икона св.Троицы, в Успенском — Успение Пресвятой Богородицы, в храме Космы и Дамиана — образ свв. бессребреников и т. д.

Кроме Царских врат, в нижнем ряду расположены также дьяконские двери. Как правило, они гораздо меньшего размера и ведут в боковые части алтаря — жертвенник, где совершается Проскомидия, и дьяконник или ризницу, где священник облачается перед литургией и где хранятся облачение и утварь. На дьяконских дверях обычно изображают либо архангелов, символизирующих ангельское служение священнослужителей, либо первомучеников архидьяконов Стефана и Лаврентия, показавших истинный пример служения Господу.

Второй чин — праздничный. [3]Здесь представлена земная жизнь Христа и Богоматери. Как правило, ядро ряда составляют двунадесятые праздники, обычно и располагаются иконы в этом ряду в порядке их следования в церковном году. Реже встречается расположение икон по хронологическому принципу. Для лучшего запоминания перечислим «праздники» в порядке хронологии. Чин начинается с образа «Рождества Пресвятой Богородицы» (с этого праздника, как известно, начинается и церковный год), далее следуют: «Введение Богородицы во Храм», «Благовещение», «Рождество Христово», «Крещение/Богоявление», «Преображение», «Воскрешение Лазаря», «Вход в Иерусалим», «Распятие», «Воскресение Христово/Сошествие во ад», «Вознесение Господа Иисуса Христа», «Пятидесятница/Сошествие Св. Духа на апостолов» (иногда вместо этой иконы помещают образ св. Троицы), «Успение Пресвятой Богородицы» (этой иконой заканчивается праздничный чин, как и заканчивается праздником Успения церковный год). Часто в праздничный ряд включают «Крестовоздвижение», «Покров Пресвятой Богородицы» и другие праздники.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу