По вертикали храм делится на две зоны — горнюю и дольнюю. Верхнее, подкупольное пространство — это небесная сфера (в деревянных северных храмах эта часть так и называется «небо»), четверик — это земной мир. Соответственно этому делению располагаются и росписи.

Храмовая декорация (фрески, мозаики) складывалась постепенно, но уже к Х веку богословы ее осмыслили как весьма стройную систему. Одним из интересных интерпретаторов монументальных росписей был Патриарх Константинопольский Фотий. В принципе каждый храм имеет свою систему росписей, разработанную богословскую программу, но есть и некоторая общая схема, которой придерживались при росписи храмов в странах византийской ориентации, в том числе и на Руси.

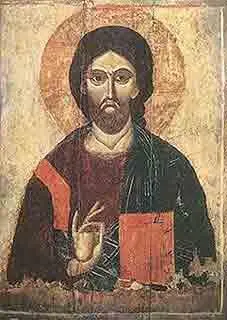

Храмовая декорация начинает развиваться сверху, от купола. В древних храмах в куполе помещали композицию «Вознесение», что свидетельствует о том, что купольное пространство воспринимали как реальное небо, куда удалился Христос во время Вознесения Своего и откуда Он придет в день Второго Пришествия. Реже в куполе располагалась сцена «Крещение». Постепенно каноном закрепилось изображение Христа-Пантократора. Обычно это поясная композиция, в одной руке Христос держит Книгу, другой благословляет мир. Такой образ мы можем видеть в Софии Киевской, Софии Новгородской и в других храмах, вплоть до нашего времени. Пантократор (παντοκρατωρ, по-гречески значит Вседержитель, этот образ показывает нам Бога Творящего и Спасающего, держащего мир в Своей руке.

Спас-вседержитель. Конец-XI

Вокруг Христа — сияние славы. В круге славы — силы небесные: Архангелы, херувимы, серафимы и т. д., они предстоят пред Небесным Престолом, «поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще: свят, свят, свят Господь Бог Саваоф».

Далее, в барабане изображаются пророки. Это ветхозаветные избранники, слышавшие голос Божий и сообщавшие избранному народу волю Божию.

Купол соединяется с четвериком при помощи парусов — конструктивных элементов полусферической формы, которые заполняют углы, образующиеся на стыке кубического тела храма и цилиндрического барабана. Паруса осмысливаются также символически, как соединение небесной и земной сфер, на них обычно располагают изображения евангелистов, которые также соединяли небо и землю, распространяя по миру Благую весть.

Арки — как мосты между мирами, на них изображают обычно апостолов, которых послал Господь в мир проповедовать Евангелие всей твари (Мк. 16.15).

Арки и своды опираются на столбы. На них изображаются святые подвижники — мученики и воины, которых называют «столпами» Церкви. Своим подвигом они держат Церковь, как столбы держат своды храма.

На сводах и стенах располагаются сцены из Нового и Ветхого Завета, жития Богородицы и святых, из истории Церкви. Состав сцен зависит от богословской программы храма. Так, скажем, в храме, посвященном Богородице, будут преобладать сцены из жизни Девы Марии, тема Акафиста (например, роспись собора Рождества Богородицы в Ферапонтове). Никольский храм будет содержать сцены из жития Николы, Сергиевский — из жития преподобного Сергия и т. д.

Росписи располагаются ярусами, что свидетельствует об иерархичности мира. Верхние регистры отведены главным событиям — жизни Христа и Богородицы, чуть ниже — Ветхий Завет, житийные сцены, еще ниже — вселенские соборы, как отражение жизни Церкви.

Нижний ярус нередко выстроен из одиночных фигур — это либо святые отцы — богословский, интеллектуальный «фундамент» Церкви, либо святые князья, иноки, столпники, воины — те, кто в духовной брани стоят на страже Церкви. В Архангельском соборе Московского Кремля, служившем усыпальницей московского княжеского дома, в нижнем ряду изображены московские князья — причем не только святые. Таким образом, реальная история государства включалась в Священную историю и историю Церкви.

Внизу, по периметру храма, опоясывающей лентой располагаются декоративные «полотенца» — это символическое напоминание, что храм, как бы он ни был обширен и великолепен, прообразом своим имеет иерусалимскую горницу, где Христос вместе с учениками совершил Тайную вечерю.

Росписи восточной части отличаются от росписей западной. Восточная посвящена Христу и Богородице. Сферическая форма апсиды символично осмысляется как вифлеемская пещера, в которой родился Спаситель, и в то же время — гроб, из которого вышел Воскресший Христос. Апсида напоминает также катакомбы первых христиан, где христиане служили литургию нередко на могилах мучеников, отсюда сохранился обычай зашивать в антиминс, который полагается на престол, частичку мощей. В ранних храмах, когда алтарная преграда была невысокой, в конце апсиды располагался главный храмовый образ — Христос-Пантократор, нередко на троне, в образе Царя Царей, или Богоматерь, в виде Оранты или восседающая с Младенцем на троне как Царица Небесная. Достаточно вспомнить образ «Богоматерь Нерушимая стена» из Софии Киевской. Позже, когда иконостас совершенно закрыл пространство апсиды от глаз молящихся и внутренность алтаря можно было созерцать только когда открываются Царские врата, место алтарного образа заняла композиция «Воскресение Христово».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу