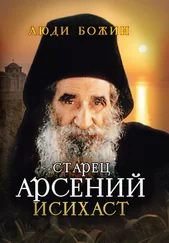

Как уже говорилось, в доме Надежды Петровны постоянно находилось не менее четырех-пяти человек, приезжавших на один-два дня, иногда в выходные дни приезжало до двенадцати человек. Отцу Арсению было необходимо переговорить с приехавшими, побеседовать, поисповедовать и причастить, а на это требовались время и силы. Он очень уставал, сердце часто сдавало, и он вынужден был ложиться на диван и принимать приехавших лежа. В некоторые дни, когда приезжающих было много, положение в доме Надежды Петровны осложнялось тем, что ранее прибывшим следовало уезжать, так как на их место уже ехали другие духовные чада. Уставший и больной батюшка вынужден был принимать даже ночью. Разницы между большими и малыми делами, грехами, помыслами, с которыми шли к нему духовные дети, о. Арсений не делал, он все внимательно выслушивал и давал советы, исповедовал. Однажды попытались подсчитать: сколько человек приезжало в Ростов каждый год, получилось более 350–380 человек. Приезжало 20–25 иереев (это тех, кого я видела) из разных городов Союза – это были священники, встреченные в лагерях, братья общины, ставшие иереями и теперь служившие в церквях, приезжали несколько десятков «лагерников» и примерно столько же сестер и братьев общины. Очень многие не дожили до встречи с о. Арсением, скончались своей смертью, погибли в ссылках, лагерях, трое были расстреляны: о. Игорь, диакон о. Евгений и Валентина Петровна. Много, очень много пришло новых людей, это были родственники, дети (уже в возрасте от двадцати до сорока лет) знакомых и друзей членов общины, «лагерников» и просто неизвестные для нас люди, какими-то путями пришедшие к о. Арсению. Знавшие о. Арсения священники направляли к нему своих духовных детей. Уставал о. Арсений безмерно и только увозимый в больницы и клиники изолировался от своих подопечных, но болел за них душой и переживал, как они там без него. Начиная с 1966 г. при отъезде о. Арсения в Москву всегда оставался за него древний-предревний о. Филипп, давно живший на покое под Ярославлем и привозимый кем-нибудь из нас в Ростов. Отец Филипп был поразительно духовно образован, мудр и к каждому человеку подходил соответственно его внутреннему устроению, образованию, взглядам. Был он иеромонахом, в начале века десять лет провел в Афонских монастырях, в 1912 г. вернулся в Россию, жил в Псково-Печерском монастыре, и по воле Господней аресты, лагеря и ссылки прошли для него стороной. В 1922 г. он уехал под Ярославль и жил на покое у верующих родных, где никто не знал, что он – иеромонах. К нему так же, как к о. Арсению, приезжали его духовные дети, руководимые им, но он говорил: «У меня «семья» маленькая – человек тридцать, вот поэтому и миновали нас аресты и лагеря». В 1966 г. о. Филиппу исполнился 91 год, но был он деятелен, быстр, подвижен и беспрестанно творил Иисусову молитву; служил благостно, строго, но вдохновенно. Мы все любили его, и когда о. Арсений болел, охотно шли к нему – батюшка и о. Филипп были одного духа.

Редко, но выпадали дни, когда собирались около о. Арсения несколько близких ему людей, знаемых несколько десятилетий, и тогда он рассказывал нам о своей жизни, о приходе к Богу, о создании общины, о встреченных людях, о сомнениях и ошибках. Мы знали батюшку с 1920 г., практически все время были с ним и шли за ним, и нам думалось, что весь его жизненный путь известен нам. Но когда он начинал рассказывать, понимали, что, находясь с ним рядом, были слепы, воспринимая происходящее через свое «я» и не видя основного.

Память о. Арсения удивляла многих. Бывало, что человек исповедовался у него десять, пятнадцать лет тому назад и, конечно, полностью забыл, что тогда говорил, и вдруг он вспоминал большой отрывок из той исповеди. Становилось просто страшно. В воспоминаниях духовных детей о. Арсения, написанных о себе или о нем, часто упоминались слова или фразы: «привел к вере», «духовно спас», «вложил веру» и другие сходные выражения. Отец Арсений не любил слушать эти слова, считая себя недостойным, расстраивался, просил не делать его праведником, считая себя только простым иеромонахом. Зная об этом, мы просили, предупреждали рассказывавшего не упоминать при нем этих слов, но когда воспоминания записывались, то эти слова и фразы вписывали, так как это соответствовало действительности. Поэтому часто записанный на магнитофонную ленту рассказ несколько отличался от текста, написанного впоследствии рассказчиком, но только в части слов, фразы и действий о. Арсения – это необходимо знать, чтобы понять причину разночтения. Замечу, что некоторые воспоминания близки по содержанию, хотя писались людьми, разными по духу и не знакомыми, – видимо, так складывались жизненные обстоятельства.

Читать дальше