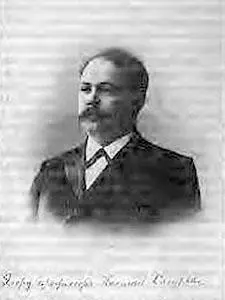

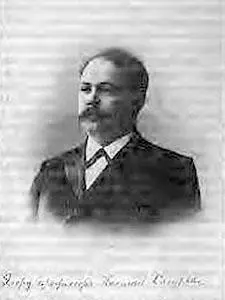

В это же время Николай Иванович женился на дочери протоиерея г. Полтавы Лидии Николаевне Ураловой (1880 г. р.). С 1900–913 годы у супругов родилось четверо детей.

С 1904 года Николай Иванович начинает деятельно искать место для преподавания в столичных Академиях. Ему тесно в Полтаве, и обстановка в тамошней Семинарии его угнетает. «Я всей душой рвусь из Полтавы туда, где можно было бы отдаться научной работе, и труда не боюсь» — пишет он в Санкт–Петербург своему старшему другу проф. H. H. Глубоковскому.

Наконец, летом 1905 года ему становится известно, что в Санкт–Петербургской Духовной Академии освобождается кафедра Патристики, и он просит поставить свою кандидатуру при обсуждении вопроса о замещении этой кафедры: «Если признают меня достойным чести приглашения на академическую кафедру, я пойду с радостью и готовностью сделать всё, что в моих силах, для Академии», — напишет он в Сентябре 1905 года. И вот 29 Сентября того же года он получил долгожданное письмо с уведомлением о своём избрании на кафедру Патристики.

Прибыв в Санкт–Петербург, Николай Иванович горячо принимается за составление курса Лекций по столь мало разработанному в России предмету. Его знаменитые <���Лекции по Патрологии», в которых наиболее полно раскрылся талант учёного, впервые изданные лишь в наше время — в 2004 году в Санкт–Петербурге Издательством «Воскресение» — литографировались с 1907 по 1917- й годы самими студентами Академии с разрешения Ректора в небольшом количестве (несколько десятков) экземпляров. До сих пор курс проф. Н. И. Сагарды является основным учебником патрологии и для нынешних студентов Академии.

В 1905–м году Николай Иванович уже является доцентом Санкт–Петербургской Духовной Академии, а в 1909–м году он получает должность экстра–ординарнаго штатнаго профессора Духовной Академии. С начала Декабря 1911 года вплоть до 1 Января 1915 года он состоял Редактором известного журнала «Христианское Чтение». Работал учёный с увлечением: о плодах его деятельности мы можем судить по высокому научному уровню этого журнала за те годы.

Продолжая свои научные занятия, он опубликовал в 1910 году блестящую работу «Древне–Церковная Богословская наука на Греческом Востоке в период ее расцвета IV–V вв., ее главнейшие направления и характерные особенности». A в 1916–м году в Петрограде вышло его ныне переиздаваемое глубокое патрологическое исследование «Святый Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский. Его жизнь, творения и Богословие».

Семнадцатый год, как и для многих других учёных и преподавателей, стал для Николая Ивановича переломным. Тяжело переживая закрытие в 1918 году Духовной Академии, он вынужден был с семьёй вернуться на свою родину — в Полтаву, где бедствовал и терпел лишения. В Октябре 1918 года Николай Иванович вместе с своим братом Александром Ивановичем (читавшим с 1910–1918 г. в Академии лекции по церковной литературе на Второй кафедре Патрологии) и сыном Василием, в целях изыскания средств к существованию, оказывается в Киеве, где в 1919 году зачисляется в состав приват–доцентов Киевского Университета святого князя Владимира и начинает чтение лекций по истории древней Христианской литературы.

Летом 1920 года Николай Иванович уезжает в Полтаву для воссоединения с семьёй и с целью «поправить образование детей, которое смято, оборвано». Чтобы иметь хотя какой-то заработок Николай Иванович нанимается на работу по разбору частных дворянских архивов с почасовой оплатой.

С конца 1920 года Николай Иванович состоит заведующим и главным библиотекарем Полтавской Центральной Научной библиотеки, образованную из книжных собраний, изъятых из разрушенных имений бежавших с Русскими добровольцами интеллигентов, а также читает лекции no истории Византийской литературы в Институте Народного Образования (И.Н.О.). Однако работе мешает подозрительность, с какой относятся к нему как к малороссу российской ориентации. В письме от 20.XI.1920 г. он напишет Н. Н. Глубоковскому: «В Полтаве, как и вообще на Украйне, жизнь сильно осложняется национальной борьбой, которая приняла острые формы и даст чувствовать себя на каждом шагу не только россиянам, но и украинцам российской ориентации, — последние считаются «щирими украинцами» за более вредный элемент, чем чистокровные россияне» [3] Письмо Н. И. Сагарды — H. H. Глубоковскому (20.IX.1920) // РНБ АДП. Ф 194, оп. 1, д. 772. Л. 21 (неопубл.)

.

Читать дальше