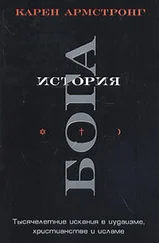

Карен Амстронг - История Бога

Здесь есть возможность читать онлайн «Карен Амстронг - История Бога» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2004, Издательство: 'София', Жанр: religion_earth, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:История Бога

- Автор:

- Издательство:'София'

- Жанр:

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4.5 / 5. Голосов: 2

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

История Бога: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «История Бога»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

История Бога — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «История Бога», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Монотеисты начали творить своего Бога с тех самых пор, когда израильские пророки впервые попытались описать свои сокровенные переживания, связанные с Божеством. Бог очень редко переходил в категорию самоочевидных объективных фактов, встречающихся повседневно и повсеместно. Сегодня многие, похоже, просто не желают тратить силы на воображение. И в этом не обязательно видеть катастрофу. Теряя привлекательность, религиозные идеи обычно уходят в забвение без каких-либо тяжелых последствий; если в наш эмпирический век прежние представления о Боге перестанут приносить пользу, они, разумеется, будут отброшены. С другой стороны, до сих пор люди всегда создавали новые символы, которые и становились средоточием духовности. Человек во все времена сам создавал то, во что верил, поскольку ему совершенно необходимо ощущение чуда и невыразимого наполнения бытия. Все характерные приметы современности - утрата смысла и цели, отчужденность, крах устоев, насилие - свидетельствуют, судя по всему, что теперь, когда мы уже не пытаемся намеренно создать для себя ни веры в "Бога", ни чего-либо еще (какая, собственно, разница, во что верить?), все большее число людей впадает в полное отчаяние.

Девяносто девять из ста граждан Соединенных Штатов утверждают, что верят в Бога, но растущее множество фундаменталистских течений, апокалиптических сект и соблазнительных курсов "мгновенного просветления" отнюдь не внушает спокойствия. Кривая преступности неуклонно ползет вверх, а наркоманию и возвращение к практике смертной казни едва ли можно счесть признаками духовного здоровья общества. Одним из первых, кто выразил это ощущение унылой безысходности - нечто совершенно противоположное героическому атеизму Ницше, - был Томас Харди. На пороге нового столетия, 30 декабря 1900 года, он написал стихотворение "Черный дрозд" - яркое отражение гибели духа, который уже не способен пробудить в себе веру в осмысленность бытия:

По роще мертвой я бродил

В морозном полумраке,

И солнце зимнее без сил

Мерцало, словно факел.

Все жались дома к очагам,

Лишь ветер бесприютный,

С ветвей срывая пестрый хлам,

Их рвал, как струны лютни.

Был острый лик земли суров

Под прелью увяданья,

И облака - ее покров,

А ветер - отпеванье.

Зародыши во тьме тая,

Жизнь замерла в покое.

И в безнадежности, как я,

Томилось все живое.

Но вдруг над головой моей

Раздался чистый голос,

Как будто радость майских дней

Лучами раскололась.

Облезлый, старый черный дрозд,

От холода весь съежась,

Запел при блеске первых звезд

Так звонко, не тревожась.

Все было пасмурно кругом,

Печаль во всем сказалась,

И радость в сумраке таком

Мне странной показалась -

Как будто в песне той, без слов

Доходчивой и внятной,

Звучал какой-то светлый зов,

Еще мне непонятный{18}.

Человеческая душа не терпит пустоты и одиночества. Любой возникший вакуум она непременно наполняет каким-нибудь новым содержанием. Но истуканы фундаментализма - далеко не лучшие заменители Бога, и если мы хотим создать новую, полную жизни веру двадцать первого века, то нам, пожалуй, стоит сперва поразмыслить над важными уроками и предупреждениями минувшей истории Бога.

1 Peter Berger, A Rumour of Angels (London, 1970), p. 58.

2 A.J.Ayer, Language, Truth and Logic (Harmondsworth, 1974), p. 152.

3 Wilfred Cantwell Smith, Belief and History (Charlottesville, 1985), p. 10.

4 Thomas J. Altizer, The Gospel of Christian Atheism (London, 1966), p. 136.

5 Paul Van Buren, The Secular Meaning of the Gospel (London, 1963), p. 138.

6 Richard L. Rubenstein, After Auschwitz, Radical Theology and Contemporary Judaism (Indianapolis, 1966), passim.

7 Перевод О.В.Боровой, В.В.Рынкевича, Т.Е.Савицкой. Цит. по изд.: Тиллих Пауль. Избранное: Теология культуры. - М.: Юристъ, 1995. - С. 331.

8 Презрение к миру (лат.).

9 Alfred North Whitehead, "Suffering and Being", in Adventures of Ideas (Harmondsworth, 1942), pp. 191-192.

10 Process and Reality (Cambridge, 1929), p. 497.

11 Ali Shariati, Hajj, trans. Laleh Bakhtiar (Teheran, 1988), p. 46.

12 Ibid., p. 48.

13 Martin Buber, "Gottesfinsternis, Betrachtungen zur Beziehung zwischen Religion und Philosophic", quoted in Hans Kung, Does God Exist? An Answer for Today, trans. Edward Quinn (London, 1987), p. 43.

14 Quoted in Raphael Mergui and Philippa Simmonot, Israel's Ayatollahs: Meir Kahane and the Far Right in Israel (London, 1987), p. 43.

15 1 Кор. 13:1.

16 Личная ответственность важна, разумеется, и для христиан, однако в иудаизме и исламе она подчеркивается отсутствием посредников-священнослужителей; к той же идее пришли в эпоху Реформации протестанты.

17 Phillipp Frank, Einstein: His Life and Times (New York, 1947), pp. 189-90.

18 Перевод М.Зенкевича. Цит. по изд.: Английская поэзия в русских переводах: XX век. - М.: Радуга, 1984. - С. 61-63.

Словарь

АВАТАР (инд.)

В индийской мифологии - сошедший на землю бог в человеческом облике. В общепринятом значении - человек, которого считают воплощением или олицетворением Божества.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «История Бога»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «История Бога» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «История Бога» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Ричард Коннифф - ДНК миллиардера [Естественная история богатых] [litres]](/books/386722/richard-konniff-dnk-milliardera-estestvennaya-istor-thumb.webp)