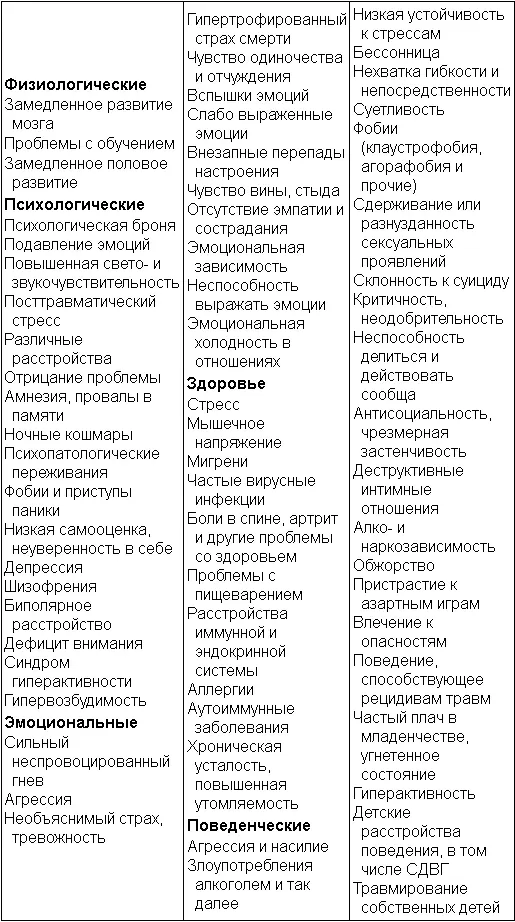

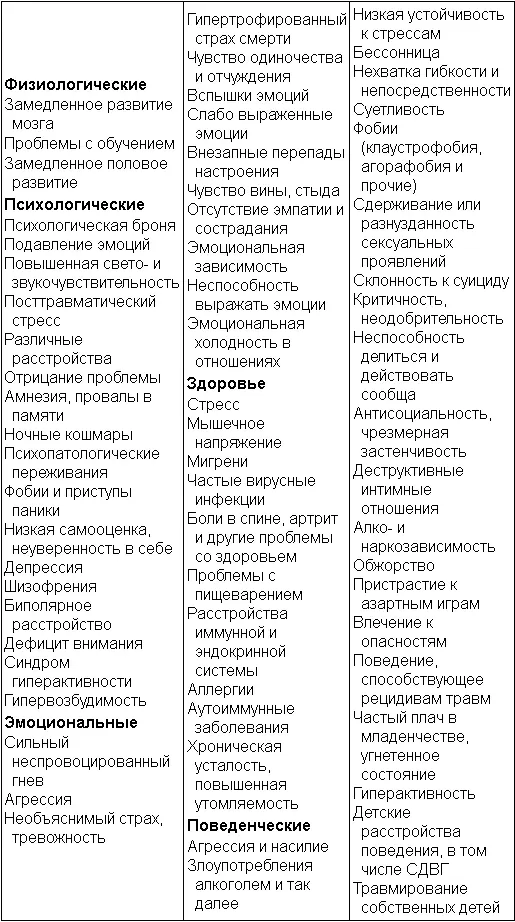

Таблица 3. Некоторые симптомы и последствия травм

Травма, перенесенная в раннем возрасте, может отрицательно отразиться на умственном и физическом развитии, что, в свою очередь, постоянно будет проявляться в дальнейшей жизни. Человек может потерять доверие к окружающим, может не найти в себе сил для воплощения в реальность своих планов и достижения новых уровней сознания, может оказаться неспособным выстраивать социальные и личные отношения и остаться одиноким. В худшем случае это приводит к самоубийствам. В таблице 3 [59]перечислены некоторые другие, более конкретные симптомы травм. Обратите внимание, что многие из них перекликаются с проблемами современного общества в целом. Это не значит, что единственная причина всех травм – в несовершенстве мира. Однако (и результаты множества исследований это доказывают) внешний мир оказывает на нас значительное влияние.

Травматическая реальность

У Питера Левина есть довольно подробное описание того, что чувствует человек, перенесший тяжелую травму [60]. Некоторая часть выделившейся энергии возбуждения упорно пытается отыскать во внешнем мире давно исчезнувшую угрозу, что проявляется в мышечном напряжении шеи, головы и глаз. По мере того, как необходимость выплеска энергии возрастает, мозг может принять за угрозу любое изменение в окружающей действительности. Даже сексуальное возбуждение или лишняя чашка кофе способны в этих случаях обернуться навязчивыми страхами и паранойей. В таком состоянии человек не способен расслабиться, становится озабоченным, растерянным, перестает воспринимать новую информацию, а главное – не в силах из этого состояния выйти. Любая новая или даже совершенно обыденная ситуация может вызвать гнев, панику, ощущение беспомощности и тому подобные ощущения; говорить о нормальной, полноценной жизни в таких обстоятельствах не приходится. Кроме того, постоянный стресс, вызванный сдерживаемой энергией возбуждения, грозит психосоматическими расстройствами: потерей зрения, слуха и речи, параличом конечностей, хроническими болями в шее и спине, легочными и желудочно-кишечными заболеваниями, мигренями и многими другими проблемами. При этом пострадавшие могут отрицать наличие этих проблем – не из-за собственной нечестности, а потому, что отрицание является мощным защитным механизмом.

В результате жизнь человека может превратиться в сущий ад, который Питер Левин довольно красочно и описывает [61]:

Не знаю, есть ли такая вещь, которой бы я не боялась. По утрам я боюсь встать с постели и выбраться из дома. Я очень боюсь смерти… не той, которая случится когда-нибудь, а той, что может неожиданно прийти за мной прямо сейчас, через минуту. Я боюсь злости… и своей, и чужой, даже если в действительности никто не проявляет отрицательных эмоций. Я боюсь, что окажусь брошенной и забытой всеми. Я боюсь неудач, впрочем, и успехов тоже. У меня каждый день случаются боли в груди, немеют руки и ноги. У меня бывают спазмы, как во время цикла, только они случаются почти ежедневно и переходят в настоящую боль. У меня все время что-то болит. Так больше не может продолжаться. Я нервничаю, у меня головные боли, сердце колотится слишком часто, отчего я впадаю в панику. Мне трудно дышать, трудно глотать, во рту все время сухо. И у меня нет ни сил, ни желания сделать хоть что-нибудь, а когда все же удается довести какое-то дело до конца, я не ощущаю удовлетворения. Каждый день я чувствую себя потерянной и беспомощной. У меня случаются приступы гнева и депрессии, и я не могу их контролировать.

Психолог Дороти Роу в своей монументальной книге «За пределами страха» убедительно доказывает, что большинство психических расстройств по сути своей являются защитными механизмами для борьбы со страхами и стрессами [62]. К таковым она относит депрессию, повышенную тревожность, обсессивно-компульсивные и биполярные аффективные расстройства, фобии и шизофрению. На основании изучения поведения крыс даже возросшее число случаев аутизма можно гипотетически объяснить ранее пережитым ужасом [63]. Кроме того, в статье Д. Роу в журнале «New Scientist» показано, что синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей (СДВГ) – это такая же реакция на страх, как и аутизм [64]. То есть миллионы детей, которых от этого «расстройства» лечат сильнодействующими успокоительными, на самом деле могут быть просто «очень напуганы». В том же духе высказывается Брюс Перри из Академии изучения детских травм: множество детей, у которых диагностируют СДВГ и затруднения в приобретении знаний, страдают от перенесенных травм, так как росли «в атмосфере постоянного страха» [65]. Мозг у такого ребенка пребывает в перевозбужденном состоянии, что ведет к неспособности усидеть на месте и сосредоточиться на умственных занятиях [66]. В одной из своих работ Перри пишет: «Ужас, хаос и угрозы пропитывают жизни детей – миллионов детей по всему миру, поэтому день за днем их умственный и творческий потенциал неумолимо тает. Страх – это антоним любознательности, обучения и развития» [67].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу