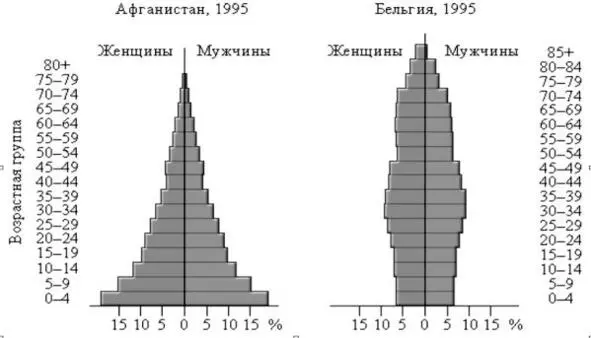

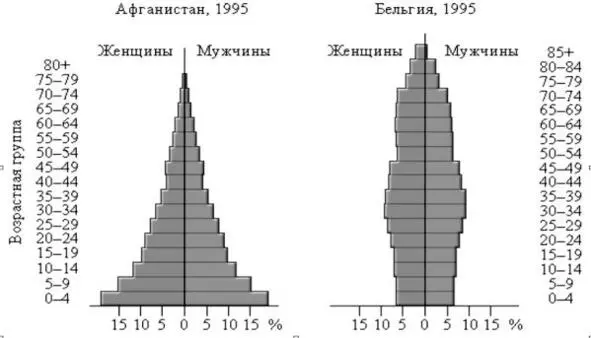

Возрастное распределение в развитых и развивающихся странах.

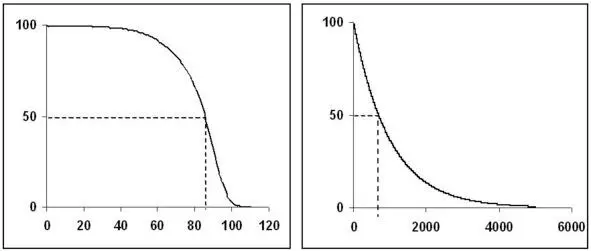

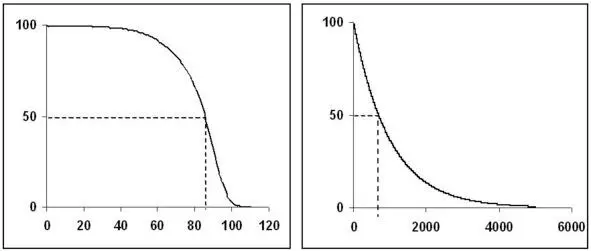

Желаемая «вечная молодость» не привела бы к бессмертию, так как старение – это повышение вероятности смерти с возрастом, а вечная молодость – это всего лишь постоянная (а не нулевая!) вероятность смерти в течение всей жизни. Такая ситуация привела бы лишь к иному принципу вымирания популяции «вечно молодых» с весьма небольшим увеличением средней продолжительности жизни (СПЖ), но с весьма большим количеством социальных и психологических проблем. Действительно, при старении, когда с возрастом вероятность смерти увеличивается на порядок величин, основное вымирание популяции резко сдвинуто вправо – на старшие возраста, тогда как при «вечной молодости» вероятность смерти постоянна в течение всей жизни и СПЖ (как 50% выживаемость) резко сдвинута влево, что типично для всех систем с постоянной стохастической (вероятной) гибелью элементов, например, для радиоактивного распада.

Из демографических данных по смертности населения в развитых странах известно, что СПЖ сейчас в них достигает 8085 лет и более, то есть 8085% населению гарантировано СПЖ, которая рассматривается населением как лично ожидаемая, «гарантированная» длительность собственной жизни, что составляет порядка 8085% от максимально наблюдаемой. С другой стороны, СПЖ «вечно молодых» не достигало бы и 15% от так называемой максимально возможной ПЖ, что вело бы к резким демографическим и политическим проблемам.

Из других мифов следует упомянуть прежде всего представление, что существует максимальная продолжительность жизни (МПЖ), равная 100-120-140-170-200-250 годам и т. п. (в зависимости от личных предпочтений), и ее можно достичь, достаточно лишь изучить опыт жизни и «устройство» долгожителей.

Однако, имеющиеся зафиксированные максимальные продолжительности жизни – это рекордные ПЖ – исключения, известные в статистике как «хвосты» кривых нормального распределения признаков, и достичь их для сколь либо большой части населения нереально. Такие «хвосты» типичны для любого статистического распределения и ориентироваться можно лишь на СПЖ.

К тому же, МПЖ вообще не может существовать как определенная цифра: вымирание популяции – это вероятностный закон (кривая, а не цифра) и всегда имеется какая-то вероятность прожить дольше любого заранее заданного предела.

Вымирание популяций с наличием старения (А) и без него (Б).

По горизонтали – время (годы), по вертикали – процент выживших.

СПЖ обозначено вертикальным пунктиром на горизонтальную ось.

Цельная линия – вымирание популяции (данные по России, 1995 г.)

Штриховая линия – вероятность смертности популяции (для нестареющей популяции – смертность для 20-летних, равная 0,15% в год).

Говорить можно лишь о том, какой процент остаточно сохранившейся популяции (и соответственно какой процент вымершей популяции) считать за основу «МПЖ», которую скорее следует трактовать как ВПЖ – видовой предел жизни. При этом резкое увеличение смертности с возрастом ведет к тому, что различия между ПЖ оставшихся 1%, 0,1%, 0,01% и так далее, членов популяции разнятся даже не на годы, а на месяцы, поэтому МПЖ (или ВПЖ) вполне адекватно рассматривать как ПЖ до сохранившихся 1%, а то и 5—10% популяции.

Представление, что смертность определяется только конкретной причиной, и убрав конкретные причины мы уберем и саму смертность, неограниченно продлив ПЖ – типичный «миф врачей». Это породило в средине прошлого века многочисленные движения по общему оздоровлению. Ряд лонгитудинальных исследований (наблюдение за одной и той же группой в течение нескольких десятков лет), однако, показало, что смертность в таких группах, ориентированных на профилактику сердечнососудистых заболеваний как основную причину смерти, снижается очень незначительно, хотя смертность от собственно сердечнососудистых заболеваний снижается достаточно выраженно – происходит перераспределение смертности: так называемый «компенсационный феномен смертности», с увеличением смертности от других причин.

Этот почти мистический феномен, однако, для биолога-геронтолога и математика совершенно ясен – смертность является результатом в первую очередь снижения жизнеспособности, а причины смертности второстепенны: смертность не складывается от причин смерти, а раскладывается по ним! Конкретные причины смерти возникают случайно за счет как внешних, так и внутренних сверхсильных для организма воздействий.

Читать дальше