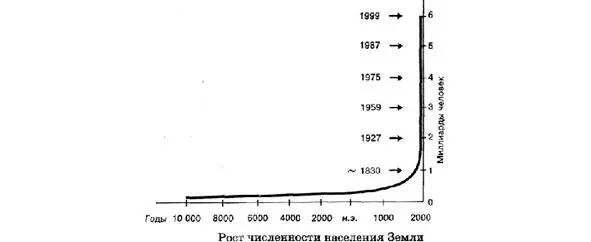

1 ...6 7 8 10 11 12 ...26 Возможно, тогда многие семьи примут правило «одна семья – один ребенок» или предпочтут вовсе не обзаводиться потомством. В итоге рождаемость может снизиться, а население Земли, достигнув к 2050 г. 7,7 млрд. человек, начнет после этого сокращаться, и еще через сто лет на планете будет жить столько же людей, сколько в середине шестидесятых годов двадцатого века.По данным ООН, к 2050 г. число людей в возрасте от 65 до 80 лет возрастет в три раза – с 400 млн. до 1,3 млрд. Еще более вырастет количество так называемых «старых стариков» – тех, кому за 80. А в странах Европы старики будут значительно преобладать в процентном отношении. Легко себе представить, что уже через десять лет пятидесятилетние будут считаться «молодежью» – как сегодня незаметно для себя молодежью оказались сорокалетние. В таком случае пожилыми можно будет назвать людей, перешагнувших 70-летний рубеж, а в старики запишут столетних долгожителей.

Есть, впрочем, одна любопытная закономерность, связанная с демографическими прогнозами: они все время корректируются. Специалисты из Международного института прикладного системного анализа (Австрия) пришли к выводу, что если дело обойдется без космических катастроф, то практически в любом случае в следующем веке на Земле будет жить не меньше 6 млрд. и не более 17 млрд. человек.

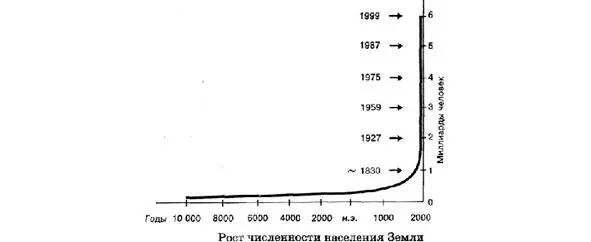

В 1960 году в авторитетном журнале «Science» была опубликована статья, перепечатанная потом многими изданиями. Известный математик – один из основоположников кибернетики Хайнц фон Ферстер – подсчитал, что к 2026 годунаселение Земли достигнет такого уровня, что уже не сможет прокормить себя.

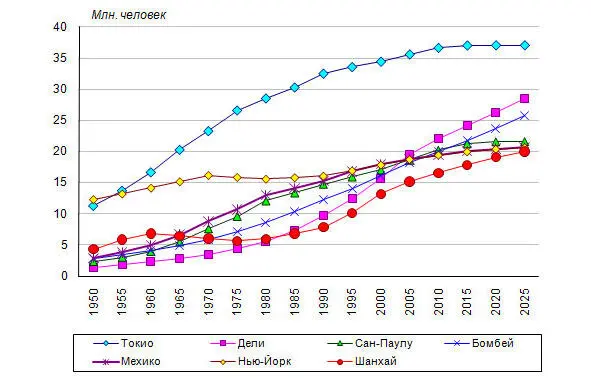

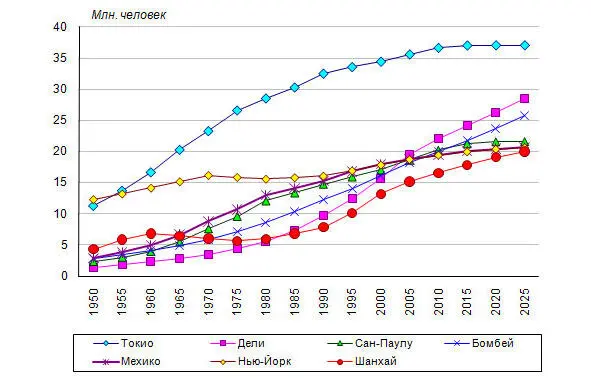

По данным ЮНЕСКО, к 1990 г. в городах проживало 45 процентов населения мира. Можно предположить, что стремление к переселению в города не исчезнет. При этом учёные уже заметили, что одним из самых неожиданных механизмов снижения численности населения становятся крупные города. Это дробилки по перемалыванию людей. Крупные города как воронки поглощают избыточное население: не случайно, что число коренных горожан всегда значительно ниже приезжих.

Агрегация (скучивание) ведет к снижению плодовитости у многих видов животных; город – это форма интенсивной агрегации, и рождаемость в городах значительно ниже, чем в сельской местности.

Интересное наблюдение: в больших городах людям не хочется размножаться. Генетики подметили, что количество мутаций в городах всегда было больше, чем в сельской местности. Это вызвано изобилием различных инфекций и болезней, постоянным стрессом из-за скученности, повышенной аварийной опасности, высокой смертностью в результате чрезвычайных ситуаций, социально-бытовых конфликтов, высокой концентрации преступных элементов.

С научной точки зрения, концепция депопуляции вкратце сводится к следующему: позвоночные (от кротов до слонов) в совокупности потребляют около 1 процента продукции биосферы, при этом ее баланс сохраняется (большую часть продукции биосферы потребляют микроорганизмы и грибы). К крупным позвоночным принадлежит и человек, однако сегодня он (со своими домашними животными) фактически потребляет 8 процентов продукции биосферы, что многократно превышает допустимый уровень.

Известно, что механизмы биосферы держат численность организмов в определенных пределах, не позволяя им превышать отведенную для них долю первичной биологической продукции. Наблюдения за крысами и кроликами дают быстрые результаты: и те и другие размножаются быстро. Было установлено, что когда их плотность была больше некоторой величины, то, несмотря на все очень хорошие условия, их смертность увеличивалась. Нет никаких оснований (за исключением разве что религиозных) полагать, что эти механизмы не распространяются на человека.

«Не исключено, что такие процессы не раз происходили в истории, принимая иногда облик подлинных катастроф. В 25 г. н. э. почти шестидесятимиллионный Китай потерял в ходе восстания «краснобровых» около 70-ти процентов населения. Уже через 125 лет численность населения восстановилась, но, казалось, древние китайцы делали все, чтобы уничтожить себя. Во II веке восстание «желтых повязок» покончило с древнекитайской цивилизацией, и в III веке в Китае жило лишь около 7,5 млн. человек. В середине XIV века чума и резня, учиненная в том же Китае, где погибло более тридцати млн. человек, вызвали очередное катастрофическое сокращение численности населения.

Читать дальше

![Максим Виноградов - Дивный Мир Будущего. Книга 2 [СИ]](/books/436248/maksim-vinogradov-divnyj-mir-buduchego-kniga-2-si-thumb.webp)