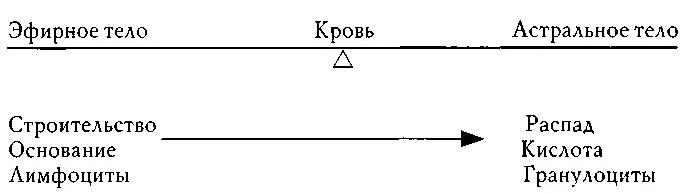

Глубже лежат явления в области белых кровяных телец, общее число которых в 1 см 3равно 5500-9000, составляющих второй по значению элемент крови. Примерно четверть составляют лимфоциты. Они способны выполнять амебообразные движения, но не фагоцитоз. Также они не содержат протеолитических и оксидированных ферментов. У них часто наблюдается митоз, то есть они могут размножаться клеточным делением. (Это указывает на первичную эфирную природу лимфоцитов). Интересно, что у новорожденных они составляют 50% всех белых телец. На втором году жизни их число убывает, а у взрослых достигает 25-35%.

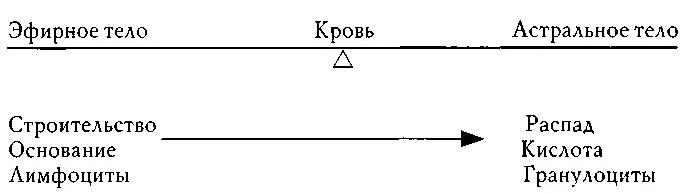

Если рассмотреть эти факты во взаимосвязи, то окажется, что лимфоциты особенно связаны с эфирными силами организма. Молодой организм почти целиком пронизан эфирными силами, только постепенно вступают в свои права астральное тело и Я. По мере того, как происходит этот сдвиг сил, падает процентное содержание лимфоцитов.

Сюда относятся наблюдения Малла, что в состоянии воспаления у пикнического типа образуется больше лимфоцитов, тогда как у лептосомного - гранулоцитов.

С этим связано то, что при лимфатической конституции, где преобладает эфирное тело, лимфоциты также находятся в большом количестве. Также и вообще лимфоцитоз у многих индивидуумов обусловлен конституционально. Кроме того, содержание лимфоцитов возрастает при склонности к вегетативному образу жизни. Часто можно наблюдать, что у пациентов после перехода от смешанной к растительной (то есть щелочной) пище содержание лимфоцитов увеличивается. Вообще, по данным клинических исследований, спортивной медицины, физиологии и морфологии, щелочное направление обмена веществ связано с лимфоцитозом, ацидотическое - с лейкоцитозом. В общем плане кислотный характер указывает на связанную с распадом деятельность астрального тела (в экстремальных случаях - кислотность желудочного сока), тогда как щелочная реакция свидетельствует о преобладании эфирного тела. Так, pH крови находится на уровне 7, 4, т. е. немного смещен в щелочную сторону, что указывает на преобладание строительных процессов.

С другой стороны, нужно отметить, что маленькие лимфоциты с большим ядром состоят почти только из хроматина, в котором большая часть ДНК фосфорных кислот через рибозу связаны с основаниями. Т. е. через фосфор Я формирующе действует на субтильные процессы наследственности. Другими словами, это появление фосфора в лейкоцитах свидетельствует о деятельности Я в эфирном теле. Лимфоциты играют решающую роль для иммунной системы, о чем подробно будет говориться во втором томе.

В качестве образа этих отношений можно предложить весы, на которых избыточный вес на одной стороне сдвигается через точку равновесия на другую сторону и действует в противоположном направлении.

Большую часть (до 70%) белых кровяных телец у взрослых составляют гранулоциты. Они больше лимфоцитов, имеют большое дольчатое ядро в оболочке, заполненной протоплазмой. Последняя совершает активные амебоподобные движения. Для познания тончайших взаимосвязей следует обратить внимание на развитие ядра. Вначале оно не имеет дольчатой формы, но развивается из круглой в продолговатую и затем в сегментированную форму. Из миелобласты образуются миелоциты с продолговатыми и сегментированными ядрами. Этот ступенчатый процесс можно назвать также «созреванием». Подобный же процесс мы наблюдали в красных кровяных тельцах, которые, однако, полностью теряют свое ядро. Но при созревании имеет место не только потеря, но превращение, дальнейшее развитие, приобретение выгоды из потери. В данном случае гранулоциты стоят на службе астрального тела. Первоначально они находились в более живом эфирном состоянии роста, теперь же они все более подпадают под власть астрального тела. Развитие сегментации ядра, т. е. сегментация и специализация, являются выражением его функций: служить фагоцитозу и посредствовать воспалению, то есть, будучи инструментом астрального тела, преодолевать и разрушать чуждое.

За несколько дней с лейкоцитами происходят превращения, которые со всем организмом происходят в продолжение всей жизни.

Но это означает не что иное, как образование и формирование кровяных клеток под действием тех же сил, что и в целом организме. Здесь, так сказать, требуется целостное рассмотрение. Ибо такое рассмотрение побуждает нас принять тот факт, что эти силы пронизывают весь организм, действуя без материальных посредников на образование и превращение каждой отдельной клетки.

Читать дальше