Чувство обоняния по своей локализации и по своему биологическому значению близкородственно чувству вкуса. Запах можно назвать «вкусом воздуха» (на юге Германии и в Швейцарии для них даже может употребляться одно и то же слово). У современных людей обоняние сильно ослаблено. Для животного оно играет большую роль, как для поисков пищи, так и для целей воспроизведения. Для многих животных обоняние - это инстинктивное чувство; оно теснейшим образом связывает организм с окружающим миром. Для этих животных оно играет такую же роль, как зрение для человека.

Также у человека оно сильно действует на инстинктивное поведение: неприятный запах вызывает в нем антипатию, против которой бессильны логические основания. Так, например, мы говорим о чувстве антипатии «он его на дух не переносит».

В отношении смутности ощущения чувство обоняния находится еще глубже чувства вкуса. Запахи еще более уклоняются от понятийного постижения, чем вкус. Например, запахи цветов открывают нам нечто от существа растения, однако только внутри семейства растений запахи подобны, тогда как запахи фиалки, лилии или розы несравнимы между собой. Для постижения их также нужна «интуиция », как для постижения человеческой индивидуальности.

Противоположным полюсом аромату является зловоние. Оно возникает главным образом при распаде животной или человеческой субстанции, а также в окончательной стадии пищеварения (примечательным образом, в основном у человека).

Также при некоторых заболеваниях появляются специфические запахи. Известен сладковато-клейкий запах изо рта у больных дифтерией. Эрнст Людвиг Хайм, знаменитый берлинский врач, современник Гете, удивлял своими точными и быстрыми диагнозами. Он обладал чрезвычайно развитым обонянием, и говорили, что он словно обонял вещества болезней. Так, запах скарлатины он сравнивал с запахом в погребах берлинских торговцев съестным: смесь запаха старой сельди и различных сортов сыра. Запах кори он сравнивал с запахом перьев свежеощипанного гуся [46] 23 L. Stemplinger: Von beriihmten Arzten 11 Auflage Miinchen 1963 Дальнейшие важные и впечатляющие результаты наблюдений можно найти в Е. Risak: Der khnische Blick.

. Итак, вкус и запах сильно затрагивают подсознание, область чувств; они находятся на ступени грезящего сознания.

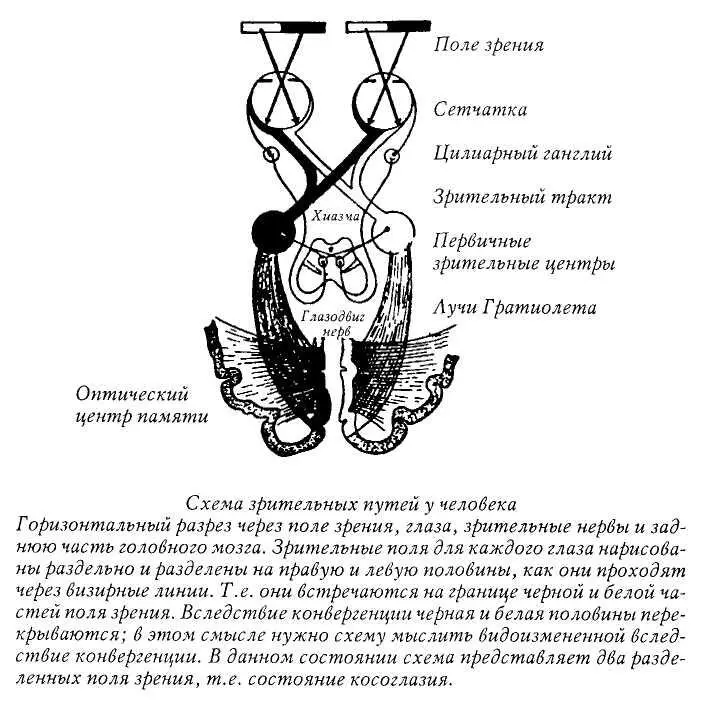

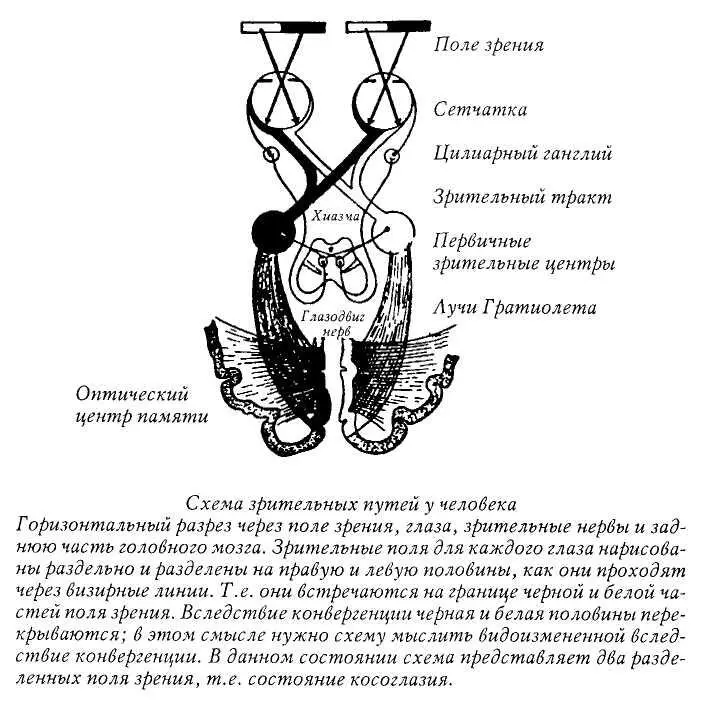

Чувство зрения для современного человека более всего имеет характер объективного. Мы не говорим: «Я вижу, что это дерево», но: «Это дерево». То, что нечто можно видеть, для современного человека сразу же означает, что оно есть в действительности. Чувство зрения в отличие от рассмотренных выше дает нам ясное сознание о внешнем мире. Все, что мы можем видеть, мы причисляем к внешнему миру, также и нашу собственную телесность. Данное нам посредством зрения световое пространство для зрячего идентично понятию пространства и «объективного мира». (Слепой переживает только осязательное пространство, измерения которого по сравнению со световым пространством можно назвать микроскопическими; оно только с трудом может быть расширено посредством мышления). Глаз сам по себе сообщает нам только двухмерные образы; трехмерность пространства становится возможной только благодаря тому, что мы внутри себя можем накладывать несколько различающиеся образы, полученные обоими глазами. Как известно, это происходит благодаря явлению конвергенции, то есть зрительные оси под действием Я направляются в одну точку. То, что действительно Я осуществляет сведение зрительных осей в одну точку, видно из того, что когда сила Я ослаблена (например, при переутомлении, после наркоза, вследствие приема алкоголя или в момент обморочного состояния), происходит нарушение конвергенции, что выражается в появлении двоящихся образов. В этом отношении чувство зрения существенно отличается от чувства слуха: оно позволяет Я участвовать в построении образа мира, тогда как при слушании мы находимся в гораздо более пассивном состоянии. Этим определяется универсальное значение чувства зрения для развития Я-сознания. Ибо глаз сильнее, чем другие органы, внутренне связан с Я-структурой всего организма (с Я-организацией).

Как весь организм дифференцирован вверх и вниз, так и глаз, несмотря на его принципиально космическую форму. Если исследовать способность к различению цвета, то окажется, что в вертикальном направлении (от центра поля зрения) эта способность убывает быстрее, чем в горизонтальном. Поле зрения в вертикальном направлении кажется как бы сжатым. Далее заметно, что краски картины, если смотреть на нее вертикально, представляются несколько более тусклыми, чем если смотреть, наклонив голову горизонтально. В вертикальном положении краски несколько приглушаются вследствие деятельности Я (чью связь с прямостоянием мы уже обсуждали).

Читать дальше