Конечный или большой мозг разделен продольной бороздой на два полушария — правое и левое, соединенных между собой мозолистым телом. Размеры конечного мозга превышают все другие отделы головного мозга вместе взятые; сверху он полностью покрывает ствол мозга и мозжечок. Полушария конечного мозга покрыты плащом, образованным серым веществом — корой головного мозга, изрезанным большим количеством борозд, между которыми находятся извилины. Белое вещество полушарий образовано нервными волокнами, связывающими кору одной извилины с корой других извилин своего и противоположного полушария, а также с нижележащими образованиями.

В других структурах головного мозга также различают белое и серое вещество. Белое вещество образует пучки нервных волокон, соединяющие различные образования головного мозга между собой и со спинным мозгом. Серое вещество представляет собой скопление нервных клеток, из которых образованы базальные ядра, ядра черепно-мозговых нервов, кора головного мозга и мозжечок.

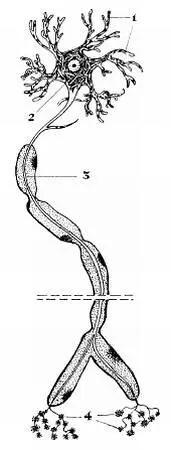

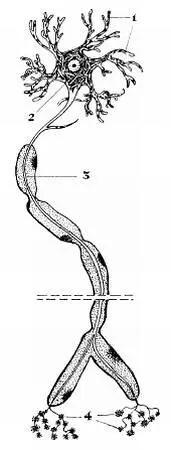

Следует отметить, что «строительными блоками» в мозгу являются нервные клетки — нейроны, их число достигает примерно ста миллиардов. Нервная клетка представляет собой тело клетки с отходящими от него отростками — дендритами длиной менее 1 мм и одного аксона длиной от долей миллиметра до метра и более (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Схема строения нервной клетки (нейрона):

1— дендриты; 2— тело; 3— аксон; 4— эффекторные нервные окончания

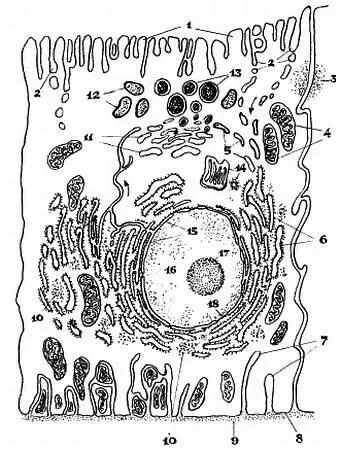

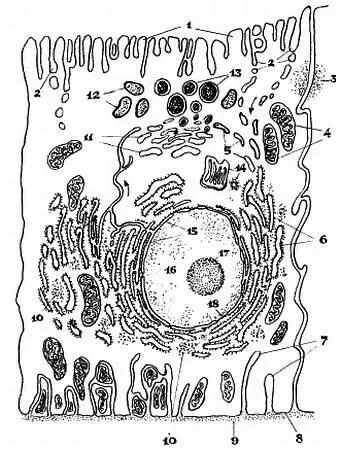

Тело нейрона содержит ядро, митохондрии и другие структуры, характерные для клеток организма человека (рис. 4.2). Ветвящиеся отростки нейрона — дендриты принимают сигналы от других нейронов, рецепторных клеток или непосредственно от внешних раздражителей, а тело клетки — от других нейронов. Аксон передает нервные импульсы от данного нейрона другим нейронам в области синапса — места, где концевые участки аксона близко подходят к телам или дендритам других нейронов, не соприкасаясь с ними вплотную. Нервный импульс (волна возбуждения) распространяется по нервному волокну со скоростью от 0,5 до 120 м/с.

Рис. 4.2. Схема строения клетки тела человека:

1— микроворсинки; 2— пиноцитозные пузырьки; 3— десмосома; 4— митохондрии; 5— агранулярная эндоплазматическая сеть; 6— гранулярная эндоплазматическая сеть; 7— впячивание плазматической мембраны; 8— плазматическая мембрана (плазмолемма); 9— базальная мембрана; 10— рибосомы; 11— комплекс Гольджи; 12— лизосомы; 13— секреторные пузырьки; 14— клеточный центр; 15— ядерная оболочка (видны наружная и внутренняя мембраны, перинуклеарное пространство); 16— кариоплазма; 17— ядрышко; 18— пора ядерной оболочки. Стрелками указано направление процесса (например, образования пиноцитозных пузырьков или транспорта различных веществ из ядра в цитоплазму)

Каковы же взаимоотношения нервной системы с телом человека? Отвечая на этот вопрос, известный российский физиолог Иван Михайлович Сеченов(1829–1905) писал в работе «Физиология нервных центров» (1890): «С тех пор, как современная физиология доказала, что на животное тело можно смотреть, как на своеобразно устроенную машину, все работы которой направлены, в конце концов, к поддержанию индивидуального существования, общее значение нервных актов в жизни тела было найдено: в этих границах деятельности, притом как часть животной машины, нервная система не может работать иначе, как на счет внешних сил, и деятельности ее, в свою очередь, должны быть направлены к тому, чтобы поддерживать индивидуальную жизнь, т. е. сохранять, наперекор разрушающим влияниям, анатомическую и физиологическую целость тела. Правда, сфера участия нервной системы в рабочих процессах еще не определена в точности… но везде, где связь между нервной системой и рабочим органом очевидна, физиологическое отношение между ними, как частями машины, всегда проявляется на один и тот же лад».

Хотя деятельность рабочих органов тела «с виду крайне разнообразна, но, тем не менее, зависит она от нервной системы на один и тот же лад — нарушьте каким бы то ни было образом связь органов с последней, и вся их деятельность сразу прекращается.

Читать дальше