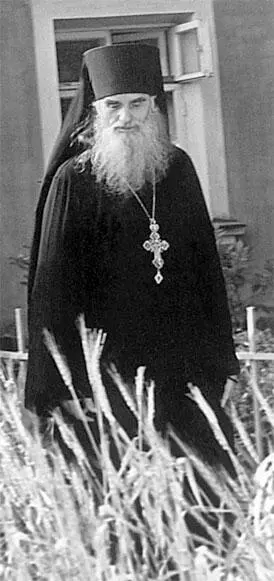

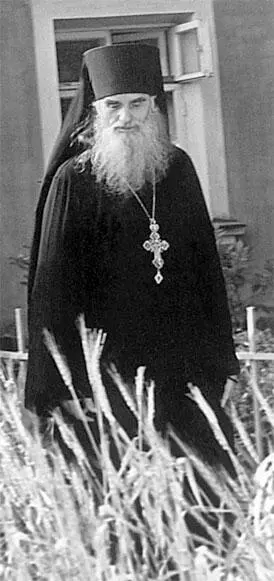

Архим. Иосиф (Евсеенок; † схиархим. Иосия)

Каяться ему было не страшно: он не давил, не подчеркивал пропасть между ним, священником, и тобой, жалким грешником. В его всегда простых словах чувствовалось большое желание помочь освободиться от грехов и одолеть греховные привычки. Кажется, он был одним из первых (если не первым), кому благословили отчитывать бесноватых. Делал он это в храме Всех русских святых, под Успенским собором. Там творилось страшное – шум, всевозможные крики… Мы старались туда не заглядывать.

Незадолго до кончины отец Иосиф принял схиму с именем Иосия. В памяти он остался как живой пример того дореволюционного монашества, на котором можно учиться тому, как вера дает душе ясность, мужество, бодрость и глубокое душевное спокойствие. От его присутствия становилось проще и мирнее на душе, было очевиднее, что заповеди о любви к Богу и людям неразрывны, а исполнение их хотя бы в какой-то мере возможно всем, кто к этому стремится. Теперь, спустя годы, особенно выступает его величие и внутренняя духовная красота, к которой ведет один путь – путь веры и смирения.

Из монахов старшего поколения нельзя не вспомнить отца Серафима [40], прозванного «пушистым». Он, говорили, пришел в Лавру, уже прежде пожив в монастыре, но в каком – не знаю. Никогда не было желания где-то что-то узнавать о насельниках, все они воспринимались как нечто общее – братия Лавры, и если кого-то можно было запомнить, так это тех, кто выходил на исповедь. Имена их узнавались случайно или так и оставались неведомыми. Чем выделялся из всех исповедующих отец Серафим? Во-первых, внешним видом. Его нельзя было спутать ни с кем. Невысокого роста, слегка согбенный, с пушистыми седыми волосами: «Божий одуванчик», – шутили мы, видя его. Но не это, конечно, обращало на себя внимание. Он, как и отец Иосиф, был тоже из минувшего мира «настоящих монахов». Спокойный, собранный, исполнительный, он шел на исповедь как на свое послушание. Из того, что доходило до нас от бывших у него на исповеди, можно заключить, что он трезво оценивал положение кающегося и не склонен был душевные переживания считать духовными. К таким духовникам никогда не собирались толпы почитателей, и нам можно было спокойно ждать своей очереди. Никто не рвался к «своему» батюшке. Кто-то из братии говорил знакомым: «Когда к нему в келию ни придешь, всегда он в епитрахили – молится. Откроет, скажешь нужное и надо уходить – мешаешь ведь молитве»…

По воскресеньям вечерами монахи и народ собираются в древний собор Святой Троицы на акафист Преподобному. Как-то раз, помню, так хотелось остаться, а надо было к назначенному времени вернуться. Шла медленно мимо здания Духовной Академии, церкви Смоленской иконы Божией Матери, где обычно поменьше народу, побольше кустарников. Никаких конкретных мыслей в голове, просто хорошо на душе, тихо, мирно. Слава Богу за все! Неожиданно налетает бойкая девчушка, энергично и шумно на все реагирующая.

– Ты акафиста ждешь?

– Нет. Мне вечером надо дома быть.

– Да останься!

– Не могу…

– Ну уж…

Махнув рукой, убежала. Да, хорошо бы остаться, но надо ехать. Как часто из-за этого «надо» многое теряется. Но может быть, не только теряется?

В этот момент дрогнул колокол, поднимая стаи галок и грачей над колокольней. Люди заспешили в собор. Еще чуть-чуть постою, последние минутки… Пробую себя утешить мыслью о том, что, возможно, в воспитании покорности жизненным обстоятельствам есть и полезное. Теперь с духовным руководством трудно, и большинство вынуждено руководствоваться обстоятельствами. Только бы были они выражением воли Божией!

И тогда, стоя у Преподобного, хотелось вполне согласиться с молитвой его, молитвой всей Церкви: «Да будет воля Твоя!» . Конечно, не хочется спешить в этот мир, где так суетно, но «да будет воля Твоя!». Конечно, суета будет спешить вытеснить все добрые воспоминания и впечатления, но «да будет воля Твоя!» . Конечно, опять будет тянуть в Лавру и когда-то еще удастся выбраться, но «да будет воля Твоя!» . Лишь бы Твоя, Господи, воля, благая и совершенная… Начался вечерний акафист.

Троицкий собор до реставрации, 1946 г.

Читать дальше