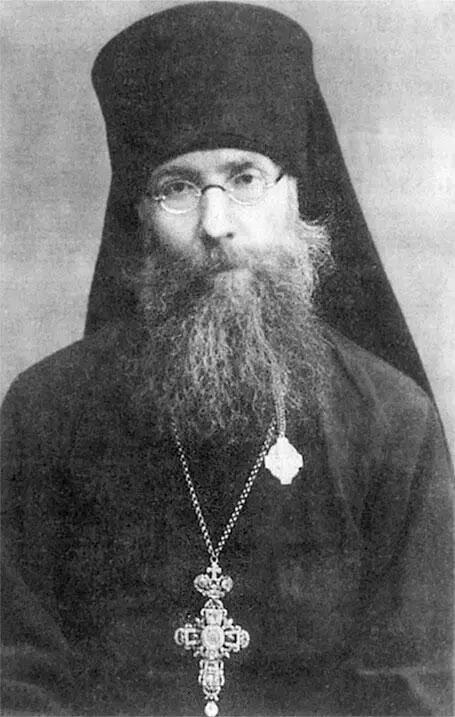

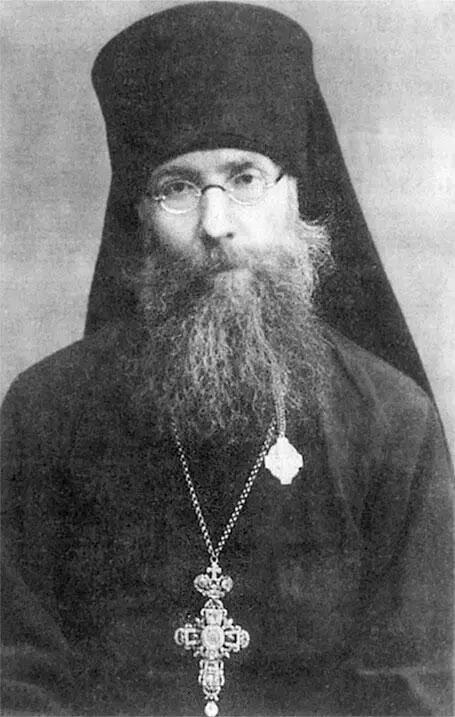

1 ...8 9 10 12 13 14 ...18 «Приехав в Лавру впервые и никого еще там не зная, я помолился в Троицком и в ожидании всенощной присел во дворе на лавочке. Первый удар колокола. Смотрю: из Патриарших покоев выходит монах. Молящиеся ринулись к нему, за ними и я подошел к нему под благословение. Подошел – и внутренне ахнул: откуда он? Как мог такой человек уцелеть в годы нероновско-диоклетиановского гонения на Церковь? Сквозь очки на меня смотрели проницательные, участливые и непреклонные глаза. С этого дня я всякий раз, когда бывал в Лавре, ждал его выхода из келии. Я узнал, что это инспектор Духовной Семинарии архимандрит Вениамин (Милов) [34], долго сидевший в концлагерях, во время войны возвращенный, успевший защитить магистерскую диссертацию, ныне занятый писанием диссертации докторской. Зимой 1948-49 годов его снова схватили и отправили в казахстанские лагеря на 8 лет. Наместник не забывал отца Вениамина в беде – посылал к нему верных людей с деньгами и продуктами. А Патриарх сумел-таки вызволить отца Вениамина из лагеря – в эпоху Берии это было событие из ряда вон выходящее. Некоторое время магистр богословия служил псаломщиком в православной церкви в Джамбуле, затем, уже после смерти Сталина, был возвращен в Лавру. Его посвятили в архиереи.

Архим. Вениамин (Милов; † еп. Саратовский и Балашовский)

Иером. Никон (Преображенский), еп. Сергий и мон. Сергия (Голубцовы), конец 1950-х гг.

Отец Никон, в миру Сергей Петрович Преображенский [35], сын физика, приват-доцента Московского университета, сотрудник Московского исторического музея, он не избежал послереволюционной судьбы многих русских интеллигентов – до монастыря успел-таки побывать в ссылке. Он превосходно знал литературу, философию вообще, богословие в частности, живопись и архитектуру, историю вообще и историю Русской Церкви в частности. Он следил за реставрацией Лавры, вечно возился с градусниками, измеряя температуру в храмах, проверял влажность. Когда в Лавру приезжали иностранцы, экскурсии водил этот согбенный, с трудом передвигавший ноги старик. Он был и не от мира сего, и от мира сего, но лишь в том смысле, что он отлично разбирался в людях. Потусторонность его взора была обманчива. Он замечал все, что творилось вокруг. И язык у него был меткий, подчас “земной”, современный, не фарисейский, не пропитанный деревянным маслом.

Как-то я пожаловался ему на грубость одного диакона, из-за которого я даже собирался расстаться с моим любимым московским храмом. На это отец Никон мне ответил:

– Как бы ни был запылен и запаутинен провод, но если электростанция мощная, а лампочка в порядке, то она все равно будет гореть ярко. Так вот, мощная электростанция – это Божия благодать, ваша верующая душа – это лампочка, а священнослужители – это провода. Конечно, они должны быть в порядке, но если даже к кому-нибудь из них и пристанет пыль, грязь, паутина, – не смущайтесь: если вы не утратили веры, лампочка вашей души все равно будет гореть ярко.

Летом 1949 года из Франции в Россию прибыл долго живший там отец Константин. Жил он там еще до революции или эмигрировал после – я, признаться, забыл. Отец Константин поселился в Лавре, принял монашество, а вместе с монашеством новое имя – Стефан [36]. Я и сейчас вижу его горящие глаза, слышу его спокойный, задумчивый голос. Он умел одним словом, одной фразой приласкать и обрадовать человека. Вхожу однажды в Троицкий собор. У мощей служит молебен отец Стефан: “О ненавидящих и обидящих нас…” . Поет хорик – в большинстве своем не постоянных прихожан, местных жителей, а пришедших или приехавших богомольцев, среди них – мужичок, подтягивающий приятным баском. По окончании молебна отец Стефан обращается к нему: “Хорошо ведете свою партию. Сразу видно, что с детства певали в церквах”. Мужичок сияет. Мы притерпелись к кнуту и к матерной брани, а от ласкового поощрения отвыкли давно. Но отец Стефан умеет быть не только благоуветливым. Он замечает, что в стороне шушукаются дамы, шушукаются деликатно, шушукаются, когда уже молебен кончился, но все-таки шушукаются. И вот он взглядывает на них искоса и, обращаясь совсем не к ним, а к обступившей его толпе, вдруг ни с того ни с сего начинает рассказывать, как во Франции ему довелось побывать в обители траппистов – строгих молчальников – и какая это все-таки высокая добродетель – молчание, как оно иногда украшает человека. Шушукавшиеся дамы прислушались, сконфузились и умолкли.

Читать дальше