Однако в дальнейшем направления в изучении церковного искусства разделились. Ряд выдающихся ученых (П. Муратов, Н. Щекотов, И. Грабарь и другие) стали рассматривать произведения древнерусского искусства в основном в эстетическом аспекте. Например, в широко известном описании академиком И. Э. Грабарем «Троицы» Андрея Рублева, цвет одежд ангелов был назван способным «…вызывать у зрителя сладостное воспоминание о зеленом, слегка буреющем поле ржи, усеянном васильками» [18] Грабарь И. Э. Андрей Рублев // Вопросы реставрации. Вып. 1.М., 1926. С. 77.

. То, что иконы в начале ХХ в. стали воспринимать с позиций высоких эстетических ощущений, как несомненную художественную ценность, было огромным завоеванием церковного искусства. Но стремление отделить иконы, храмы и т. д. от их церковного корня, растворить их в едином море мирового искусства не давало возможности найти единый синтезирующий подход к пониманию церковных художественных произведений.

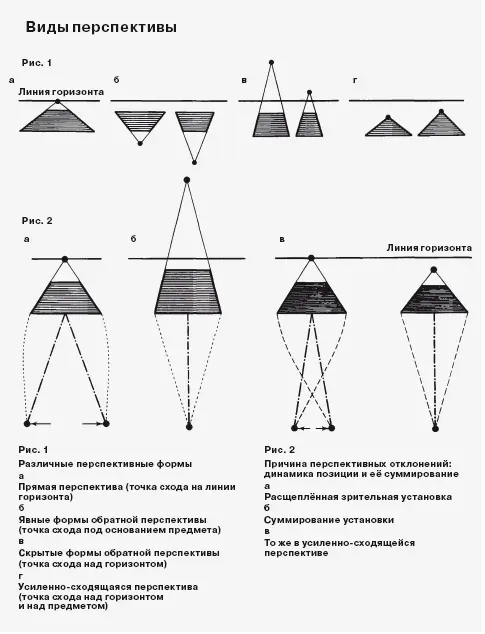

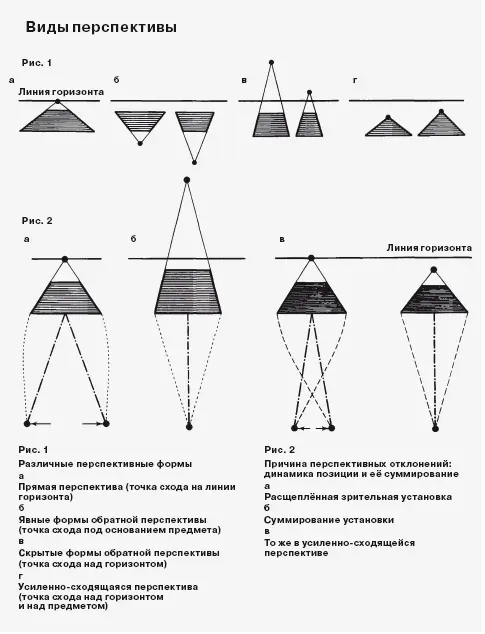

Другим, в определенном смысле, оппонирующим «эстетическому», стало «богословское» направление в изучении церковной архитектуры и иконописи (Е. Н. Трубецкой, свящ. Павел Флоренский). В нем формы церковного искусства выводились исключительно из внутренней, духовной жизни церкви, из ее догматики, мистики. При этом собственно церковное искусство относилось прежде всего к средневековью, а более поздние его произведения положительно оценивались лишь постольку, поскольку несли в себе явственный отпечаток средневекового художественного строя (о. Павел Флоренский называл его «обратной перспективой» [19] Флоренский П. А. Обратная перспектива // Его же. Собр. соч.: В 4 т. Париж: YMCA-Press, 1985. Т. 1: У водоразделов мысли: Статьи по искусству. С. 120.

).

Последовательное стремление подчеркнуть символичность как основу языка церковного искусства и противопоставить ее натуралистическому, «иллюзионистическому» языку искусства светского, пусть даже на церковный сюжет, имело свои причины. Во многом это было реакцией на общий упадок духа, на явное распространение в обществе, называвшем себя христианским, «похоти плоти, похоти очей и гордости житейской». Об этом говорил в своих лекциях об иконописи князь Евгений Трубецкой, противопоставляя «вйдение иной жизненной правды» и связанное с ним духовное единство, достигнутое в иконе, разладу и взаимному истреблению, царящим среди людей [20] Трубецкой Е. Н. Три очерка о русской иконе: Умозрение в красках. Два мира в древне-русской иконописи. Россия в ее иконе. М.: ИнфоАрт, 1991. С. 4–7.

.

Однако метод противопоставления, при всей своей яркости и наглядности, не мог быть ни исчерпывающим, ни хоть как-то плодотворным для изучения языка искусства. Ведь искусство в этом случае оказывается «разделившимся в самом себе»: два его направления (не художники, а именно направления, духовные принципы) борются здесь друг с другом не на жизнь, а на смерть.

После октябрьского переворота победившая материалистическая идеология стала по отношению к церковному искусству пользоваться практически тем же методом, лишь поменяв полюса. Церковное искусство по своим корням было признано чуждым и даже враждебным, многие храмы разрушались, иконы часто выбрасывались и сжигались. В одной из экспозиций Третьяковской галереи 1930-х гг., вспоминал выдающийся историк искусства В. Н. Лазарев, «под иконами, являвшимися жемчужинами древнерусской живописи, были выставлены различные орудия пыток. Тем самым якобы доказывался эксплуататорский характер этой живописи, служившей в руках господствовавшего класса средством для одурманивания народа» [21] Лазарев В. Н. Предисловие // Корнилович К. В. Окно в минувшее. Л.: Искусство. Ленингр. отд-ние, 1968; Его же: Византийская и древнерусская живопись. М.: Наука, 1978. С. 297.

.

Положительная же оценка сохранившихся памятников церковного искусства (прежде всего иконописи) производилась лишь с позиций сходства их с «реалистическими» изображениями. Так, в ликах апостолов на фресках Андрея Рублева в Успенском соборе Владимира различали черты крестьян, посадских людей и даже «передовых представителей русского общества» его времени [22] Цит. по: Андрей Рублев и его эпоха: Сборник статей / Под ред. М. В. Алпатова. М.: Искусство, 1971. С. 53.

(ил. 2).

Виды перспективы. Чертеж из книги Л. Жегина «Язык живописного произведения (Условность древнего искусства)»

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу