Крутится из года в год колесо времен. Боги творят мир снова и снова. Но все случается вновь. Здесь. И сейчас. И только люди здесь, на земле, в Срединном Мире, могут помочь Богам сделать так, чтобы колесо вращалось в нужном направлении.

Глава 4

Небо древних славян: осколки мозаики

Но Эпикур, наклонившись ко мне, говорит: ты, друг мой, измерил только один мир, между тем миров много, и все они беспредельны.

Ермий Философ

Как много известно нам о собственно славянском языческом календаре и древнейших праздниках, об их представлениях о небесных светилах? В общем-то, почти ничего…

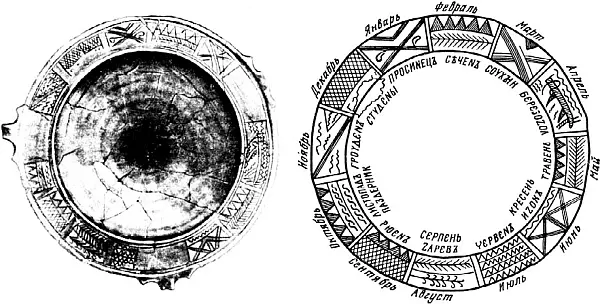

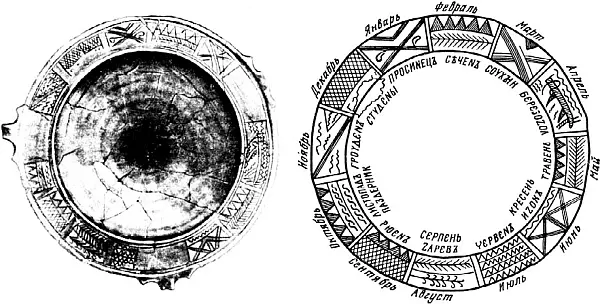

Большинству читателей, скорее всего, придут в голову реконструкции Б. А. Рыбакова, выполненные им на основе сосудов черняховской культуры [10](Рыбаков, 1988, с. 165– 194). Но здесь есть несколько сложностей. Во-первых, черняховская культура отнюдь не обязательно славянская. В ней присутствуют выраженные готские и кельтские элементы, а вот проводить жесткую линию преемственности к славянам скорее несколько опрометчиво. Поэтому в дальнейшем мы постараемся обойтись без обращения к разработкам на основе упомянутых артефактов. Что, конечно, не исключает справедливости толкования изображений на упомянутых сосудах как календарных. Предположить существование (и даже преобладание) у некоторых праславянских и славянских племен усеченного календаря вполне можно, но, полагаем, распространен такой способ счета времени был отнюдь не повсеместно и не был господствующим. В любом случае в нынешних условиях подобное отношение ко времени не приемлемо, а мы ставим перед собою задачу предложить читателям основы современного священного календаря на основе языческих представлений.

Расшифровка гадательного круга–календаря на ритуальной чаше IV в. н. э. из Лепесовки, выполненная Б. А. Рыбаковым (1988)

Благодаря летописям и многочисленным поучениям против язычества (вставить) мы имеем возможность представить некоторые из календарных праздников Руси языческой. Эти дни будут своеобразными «реперными точками» традиционного календаря. Нельзя при этом исключить, что изначально для расчета дат праздничных событий могли не использовать точных чисел и лет, тем более что точные сроки начала жатвы разнятся от года к году. Например, в Густинской летописи: «Пятый (идол) Купало, якоже мню, бяше богъ обилiя, якоже у Еллинъ Цересъ, ему же безумныи за обилiе благодаренie принишаху въ то время, егда имяше настати жатва». Впрочем, летописец мог просто не считать нужным для себя интересоваться датой праздника, явно для него иноверческого, бесовского, или предполагал, что она всем и так известна.

Родство календарей соседних народов не вызывает сомнений и позволяет многое понять при попытках восстановления утраченных частей. Скажем, у литовцев известны дни поминовения усопших осенью («время Велса», соответствующего русскому Велесу). Велсу был посвящен месяц октябрь – Walla Manes.

«… У литовцев, пока они пребывали во тьме язычества, существовало унаследованное от предков священное празднество и обычай: в начале октября месяца, после сбора урожая, отправляться с женами, детьми и домочадцами в леса, почитавшиеся священными, и приносить в течение трех дней отчим богам быков, баранов и прочих животных в жертву и полное сожжение; а после жертвоприношений и священнодействий проводить эти три дня в празднествах, играх и плясках, предаваясь пиршествам и пьянству; и это празднество было главным и важнейшим, от которого никому нельзя было уклониться» (Длугош, 1962, с. 216).

Для сравнения уместно вспомнить белорусский и великорусский обычай осенью и не только приглашать к столу «дзядоу» (т. е. предков) [11].

«Страна славян – ровная и лесистая – они в ней живут. И нет у них виноградников и пахотных земель <���… > Большая часть их посевов из проса. Во время жатвы они берут ковш с просяными зернами, поднимают к небу и говорят: “Господи, ты, который снабжал нас пищей, снабди и теперь нас ею в изобилии”» (Ибн-Русте «ал А’лакан-нафиса»).

Отдельные исторические источники позволяют нам с высокой степенью достоверности сопоставить не только древнейшие праздники и определенные даты (это вполне под силам и этнографии), но более точно восстановить древнейшие обрядовые действа, с ними связанные.

«Пятый идол, Купало, ею же Бога плодов земных бытии мняху и ему прелестию бесовскою омраченным благодарения и жертвы в начале жнива приношаху. Того же Купала Бога или истеннее беса, и досель по неким странам Российским еще память содержится, найпаче в Навечерии Рождества стого Ивана Крестителя собравшееся в вечер юноша, мужика, девическа и женска полу соплетають себе венца из зелия некого, и возлагають а главу и опоясываются ими, еще же на тому бесовским игралища кладуть огнь и окрест его, взавшися за руцы, нечестиво ходят и скачут и песни поют сквернаго Купала часто повторяющее и чрез огнь прескачуще самых себе тому ж бесу Купалу в жертву приносят. И иных действ диавольских много на скверных соборищах творят их же и писать нелепо есть. На Великодень неций и древний беззаконий, источником и езеро оумножения ради плодов земных жертвы приношяху, а временем и людей в воде топях. По неких странах Российских еще и доселе древнего того безчиния оновляется память. Шестый идол Коляда, Бог праздничный, ему же праздник велики мца декабря КД (24) дне составляху. Обаче аще людие неции памяти того беса Коляды и доселе не престают уновляти по все святые дни собирающееся на богомерзские игралища песни поют и в них аще и Рождестве Христовом вспоминают (!), но здеже беззаконо и Коляды ветхую прелесть много повторяющее присовокупляють. Иныя лица своя и все ипостась человеческую, по образу и по подобию Божию сотворенную, некиими лярвами или страшилами на диавольский образ пристроенными закривают, страшащее или оутешающе людей и прочие богопротивния мерзости измышляемы бывают, иже и Писанию предати не подобает» (Синопсис, или краткое собрание из разных летописцев о начале славяно-российского народа и первоначальных князей Богоспасаемого града Киева, 1674).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу