Это тем более актуально, что известно немало ошибок и неточностей в атрибуции сочинений Максима Грека (см. 55, 73–74. 148, 3 — 14. 106, 53–60), которые приводят к неадекватным представлениям о его творчестве и мировоззрении. Появление же приписываемых авторству Максима произведений свидетельствует о высоком авторитете афонского книжника, именем которого, как именем Иоанна Златоуста или Иоанна Дамаскина, надписывали не принадлежащие ему творения. Собственноручно написанных сочинений Максима почти нет; есть несколько автографов, преимущественно на греческом языке, отождествленных И. Денисовым, Н. В. Синицыной, Б. Л. Фонкичем и другими исследователями (см. 136, 81 — 100. 106, 12–19. 124, 15–16; 45–49). Например, в Ленинградской Публичной библиотеке хранятся Псалтырь и Апостол, а в Парижской Национальной библиотеке есть энциклопедический труд «Геопоника», все на греческом языке, переписанные рукой Максима Грека.

Особую ценность для анализа идейного наследия святогорца имеют прижизненные его рукописи, к тому же собственноручно им правленные. Перед нами уникальная возможность: проникнуть в творческий процесс одного из крупнейших русских мыслителей эпохи средневековья, опираясь на изучение его подлинных сочинений. Для специалистов по истории отечественной философии, привыкших иметь дело с рукописными материалами не ранее XVIII в., данный пример является весьма поучительным, ибо он наглядно демонстрирует, какие богатейшие возможности имеются в перспективе углубленного исследования русской философской мысли допетровского периода. А пока эти возможности используются в основном историками и литературоведами. Так, историк Н. В. Синицына, опираясь на анализ Иоасафовского и Хлудовского собраний, которые характеризуют «систему мировоззрения, отразившуюся в совокупности сочинений, выбранных самим автором из всей массы написанного им и расположенных в рамках определенной опять-таки им самим логической схемы», поместила в своей монографии специальный параграф «Система мировоззрения» с подробным текстологическим обоснованием взглядов Грека (см. 106, 186–219).

Слава приходит к Максиму уже при жизни. Его единомышленники, последователи, ученики Вассиан Патрикеев, Андрей Курбский, Зиновий Отенский, Герман Казанский, Дмитрий Герасимов, Нил Курлятев, Иона Думин, Дионисий Зобниновский с глубоким, уважением и искренней похвалой отзываются о мыслителе. Зиновий, который за преданность своему учителю ссылается после суда над Максимом в Отенский близ Новгорода монастырь, пишет: «Аз же, яко груб сый, премудраго Максима смысла разумети не могу». Будучи сам искушенным книжником, он не всегда понимает глубокий смысл высказываний афонца. Вместе с тем он тонко замечает, что некоторые вещи его учитель писал в состоянии эмоционального увлечения, характерного для Грека: «…яко от раздражения по рвению Максим писа» (53, 894; 909). Некоторые исследователи высказывают, однако, сомнение в том, что Зиновий Отенский был непосредственным учеником подвижника (см. 145, 18–28).

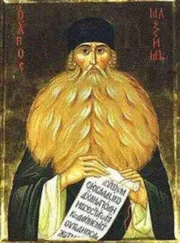

Спустя всего несколько лет пасле кончины Максима Грека его изображение появляется на стенах паперти Благовещенского собора Московского Кремля, расписанной в 1564 г. Он запечатлен в виде благообразного старца среди Гомера, Платона, Аристотеля, Анаксагора, Вергилия и других авторитетов античного мира — подобной чести никто не удостаивался ни ранее, ни позднее на Руси. Известно немалое число фресок, икон, миниатюр с изображением Максима, которые хранятся в Третьяковской галерее и Историческом музее Москвы, Русском музее Ленинграда, в Софийском соборе Вологды, ярославской церкви Иоанна Предтечи в Толчкове, Загорском музее — заповеднике, рукописных отделах крупнейших книгохранилищ и других местах нашей страны.

Самые ранние миниатюры передают его индивидуальные черты: «…загнутый книзу крючковатый нос, резкие складки на щеках, пониже скул, пышно растущую бороду» (23, 302). На изображениях XVI–XVII вв. Максим выглядит как мыслитель, книжник, мудрец, имеющий свой неповторимый облик, а в XVIII–XIX вв. все чаще появляются трафаретные его образы как «преподобного отца нашего», часто с нимбом вокруг головы и далеко ушедшими от оригинала чертами лица. Максим Грек никогда не был канонизирован официальной церковью, возможно, из-за симпатий к нему старообрядцев (см. 143, 190), но его нередко называют святым и преподобным. По «Иконописному подлиннику» 1694 г. «святого Максима» рекомендовалось писать таким образом: «…сед, брада широка и плеча закрыла до персей, в камилавке; риз преподобничее, книга в руках» (цит. по: 23, 305). В книге или свитке, которые держит инок, имеются весьма характерные для его деятельной натуры слова: «…вера кроме благих дел мертва есть». Порою изображения Максима, как замечает О. А. Белоброва, походят на образы евангелистов, но особенно на библейского царя Давида, легендарного автора Псалтыри, которую переводил Грек.

Читать дальше