Агнца Божия проповедавше и заклани бывше якоже агнцы, и к жизни нестареемей, святии, и присносущней преставльшеся, Того прилежно мученицы молите, долгов разрешение нам даровати [25] .

Долгое время слово «мученик», или, если более точно перевести соответствующий ему греческий термин, «свидетель», употреблялось в том смысле, в каком мы сегодня употребляем слово «святой». В эпоху гонений на раннюю Церковь святость воспринималась первыми христианами как свидетельство о Евангельской Правде своей жизнью и смертью. Готовность на смерть за Христа являлась неотъемлемым условием вхождения в Церковь, что конечно же сохраняется в христианстве и поныне, но во времена открытых гонений это переживалось наиболее остро. Мученичество – это прямое подражание Христу в жертвенной любви. Церковь в заупокойном богослужении подчеркивает важность предстательства того, чьей добродетелью стала смерть. Поэтому мы просим у мучеников принять усопшего как равного в страданиях. Так как мученик – это тот, кто претерпел кончину Христа ради и обладает подлинным опытом смерти, поэтому и его молитвенное сопереживание и ходатайство имеет особый смысл. Заметим, что в определенном смысле каждый христианин является мучеником, или, вернее сказать, исповедником, то есть тем, кто претерпевает страдания за Христа, но не умирает напрямую от рук гонителей (что, в конечном счете, не имеет для нас решающего значения в почитании того или иного святого). Дело в том, что Правда Божия и правда мира сего, который, как известно, во зле лежит (1 Ин. 5: 19), находятся в непримиримой конфронтации, и человек, живущий согласно Евангелию, не может не ощущать на себе гнет и давление со стороны окружающей его действительности. Этот внутренний конфликт знаком каждому из нас, и разрешение его мы ищем в обновлении жизни, возможность которого дана нам в Церкви, в следовании за Христом, в верности однажды избранному пути. И если быть до конца последовательным, то, прожив жизнь со Христом, и кончину свою мы воспринимаем как смерть Христа ради. Более того, смерть ближнего своего мы так же воспринимаем, как то, что возлагается на жертвенный алтарь всеобщего воскресения. Передавая душу любимого нами человека в руки Божии, мы отрываем его от себя, жертвуем своей земной к нему привязанностью ради надежды на его спасение. Принимая смерть ближнего как случившийся факт, примиряясь со своим внутренним сопротивлением произошедшему, мы становимся соучастниками Великой Жертвы, соглашаемся встать на тот путь преодоления смерти, который избрал для нас Господь, попирая смертью смерть. Как любой цикл молитв заканчивается славословием Матери Божией, так и мы в заключение нашего разговора обратимся к Богородичной тематике, поскольку само обращение с просьбой об усопшем ближнем к Божией Матери играет особую роль в заупокойной молитве Церкви. Объясняется это тем, что именно Приснодева Мария в Своем личном опыте богопознания во всей полноте восприняла плоды Искупления. И этот опыт стал для Нее опытом воскресения, опытом преодоления смерти. Нам известно, что тот, кто прошел этим путем, способен и другим помочь пройти им, поэтому в Церкви отводится столь важное место молитве об усопшем, обращенной к Матери Божией. Свидетельство церковного Предания о телесном воскресении Пресвятой Богородицы, выраженное в первую очередь в богослужении праздника Успения, гласит: после смерти Приснодева Мария была похоронена апостолами в Гефсимании. Но спустя три дня апостол Фома, который не присутствовал при погребении, обрел гроб пустым, так как Приснодева воскресла подобно Тому, Кому Она дала жизнь, подобно воплотившемуся через Нее Сыну Божию. Вот замечательное поэтическое объяснение этого события, которое дает нам стихира на «Господи воззвах» Великой вечерни праздника Успения:

О дивное чудо! Источник Жизни во гробе полагается, и лествица к небеси гроб бывает: веселися, Гефсимание, Богородичен святый доме [26] .

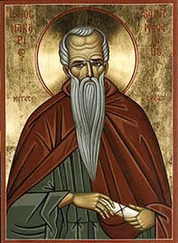

Подлинное понимание смысла смерти Пресвятой Богородицы, ее Успения демонстрирует нам один из главных систематизаторов православного богословия прп. Иоанн Дамаскин:

«Ибо надлежало, чтобы это богоприличное жилище, неископанный источник воды прощения, невспаханная нива небесного хлеба, неорошенная лоза винограда бессмертия, вечнозеленая и прекрасноплодная маслина милости Отчей не была заключена в пустотах земли. Но как святое и непорочное тело Господа, которое от Нее стало воипостасным Слову, на третий день воскресло от гроба, так и Матери надлежало быть отнятой у гроба и переселиться к Сыну. И как Он Сам снисшел к Ней, так и Ей подняться в большую и совершеннейшую скинию в самое небо. Надлежало, чтобы Та, Которая странноприимствовала Бога Слова в чреве Своем, Сама поселилась в Божественных скиниях Своего Сына; и как Господь сказал, что Ему должно быть в том, что принадлежит Отцу, так и Матери надлежало пребывать в чертогах Сына, в доме Господнем, во дворах Бога нашего, ибо если в Нем жилище всех радующихся, то где же может быть причина радости? Надлежало, чтобы Сохранивший в рождестве Ее девство нерушимым, соблюл и по смерти Ее тело нетленным» («Второе похвальное слово на Успение Богоматери»).

Читать дальше