В славянской мировой громаде

Строй вожделенный водворится,

Как с Русью Польша помирится

А примирятся эти две

Не в Петербурге, не в Москве,

А в Киеве и Цареграде.

Глубочайшая мысль! Тютчев, как всегда, не знает себе равных. Но что же вышло на деле? От Царьграда нас отбросили объединёнными усилиями «всего цивилизованного мира», а Киев… Киев заговорил устами Шевченко: «… І вражою злою кров’ю волю окропіте!..» Всеславянскому братству он предпочёл свой личный «садок вишневий», — и чтобы поливать его только русской кровью!.. Что была и есть поэзия Шевченко, как не нож в спину славянству? Если это — свет, то какова же тьма?

Какова тьма, мы видели и в гражданскую, и в Великую Отечественную, и сейчас — на Майдане. Вот это собственно и есть то, о чём старался Шевченко. Ничего, кроме банд оголтелых отморозков идея самостийности породить не в силах: ни государства, ни армии, ни культуры.

Так что же, неужели Украина — это пустоцвет или даже ядовитая, сорная трава?

Нет, это не так. Тысячи украинцев, не отделявших себя от русского народа, своим трудом, своим талантом и своей кровью доказали, что Украина так же драгоценна, как и Великороссия. Украинец Гоголь, писавший на русском, исповедовавший русскую идею, поднялся, как писатель, до мирового уровня. Но вы представьте себе, что было бы, если бы он вздумал писать на украинском? Получила бы Украина гения? Нет — всего лишь ещё одного Квитко-Основьяненко, — никому не известного и никому не нужного. Только слившись с Великороссией Украина способна цвести и плодоносить, только вместе они образую Россию. Самостийная Украина — это цветок в вазе: несколько дней он радует глаз, а потом его выбрасывают, как мусор.

Так что читать Шевченко нужно, — ибо, как иначе мы поймём, к чему приводит предательство русского народа?..

Письмо 6

НЕЗАПРЕЩЁННЫЕ ПОЭТЫ

Если бы среднестатистическому интеллигенту образца 80-х годов приказать: «Быстро назови пять лучших русских поэтов!», — он бы выпалил: «Ахматова-Пастернак-Цветаева-Мандельштам… и… и… и вообще — весь Серебряный век!» Среднестатистическому интеллигенту 80-х годов очень твёрдо внушили: Серебряный век (литература конца XIX — начала XX столетия) — непревзойдённая вершина русской поэзии; всё, что было до того, — архаика, ею и голову забивать не стоит; всё, что было после, — советский период, о нём и говорить смешно.

…Какими же жалкими, корявыми, больными кажутся теперь эти гении Серебряного века! Сколько в них всевозможной нечистоты! Как далеко отстоят их наполеоновские амбиции от их более чем скромных возможностей! И скольких действительно хороших поэтов заразили они своими духовными хворями: едва не погубили Блока, растлили Есенина и Ахматову, Маяковского спалили дотла… И какой шум вокруг них нагнетался! Как искусно подогревался интерес к «запрещенным» поэтам! «Запрещать могут только нечто стоящее», — эту мысль интеллигенция отлично усвоила, а из такой посылки неизбежно следовал и вывод: «Все, что не запрещено, то и гроша ломаного не стоит».

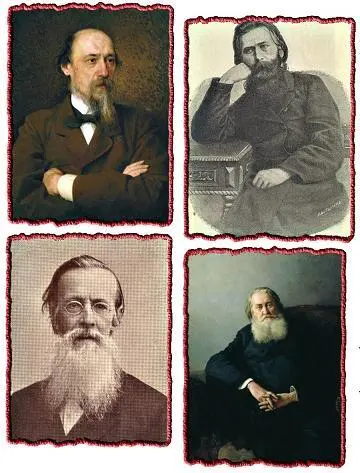

Не были запрещены Тютчев и Фет, Аполлон Майков и Аполлон Григорьев. Никто не запрещал стихи Полонского, Сурикова, Плещеева, Алексея Константиновича Толстого. О Некрасове и говорить нечего, он был не только не запрещен, но и прямо рекомендован. Это не-запрещение и погубило означенных поэтов в глазах публики, навсегда отвратив читателей от их стихов. Вот вам, если угодно, парадокс: запреты создают писателю популярность, и способны самого безнадежного бездаря поднять на вершины славы; а тихое, скромное житье в официально признанном пространстве увлекло в Лету не один замечательный талант. Это относится как к ныне живущим, так и к давно почившим.

Понимающий же понимает: одно стихотворение того же Якова Полонского стоит полного собрания сочинений (с письмами и дневниками) Бальмонта (или Мережковского, или Гиппиус, или всех их вместе). А Полонский, как известно, не самый яркий представитель вышеназванной плеяды.

Оставим пока Тютчева: современные славянофилы постарались, и его, слава Богу, публике представлять не надо. На слуху у всех и Фет, хотя его писательская судьба несколько горше. Все знают тютчевские «Умом Россию не понять…», «Мысль изреченная — есть ложь…», в конце концов — «Люблю грозу в начале мая!..», — но кто сможет быстро вспомнить хоть одну строчку из Фета?

Читать дальше