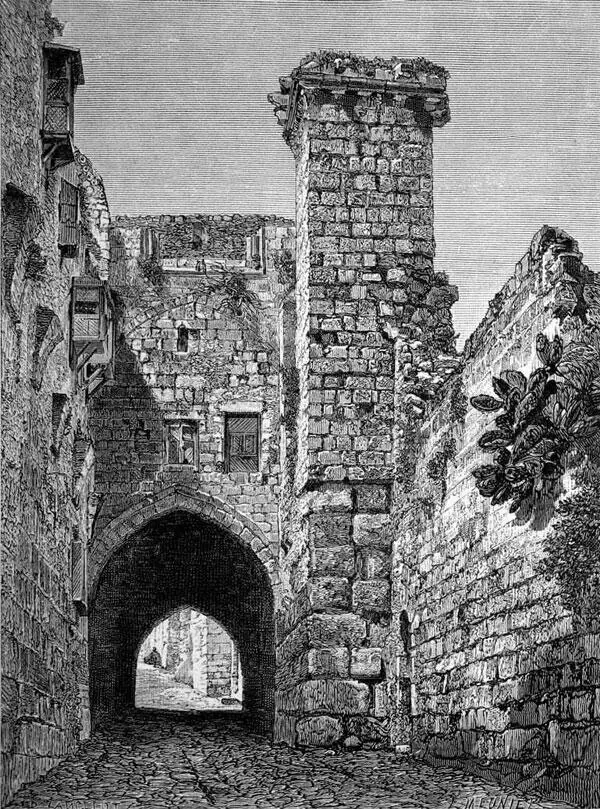

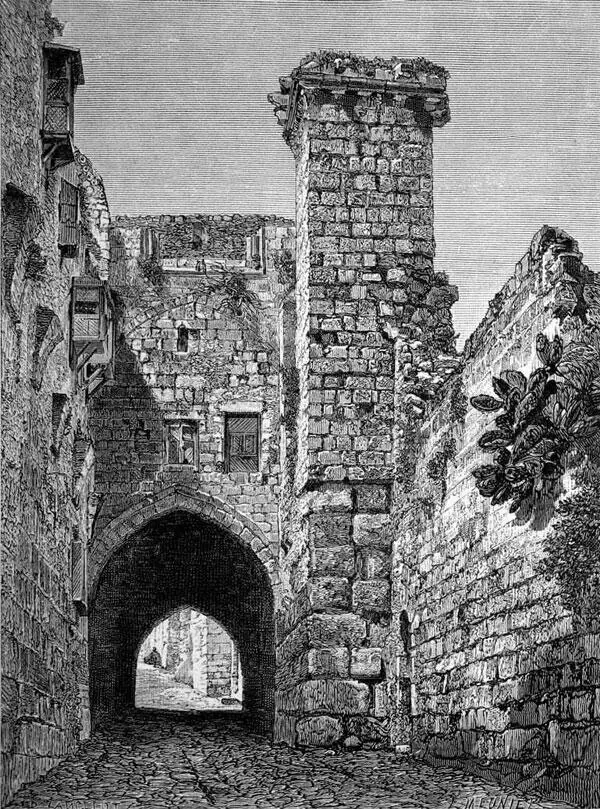

По миновании Красных ворот, ведущих на двор Омаровой мечети, от Антониевой башни вплоть до Гефсиманских ворот тянется улица, обе стороны которой занимают развалины, поросшие индейскими фигами (кактусом). На левой стороне за забором на небольшом возвышении стоит церковь Св. праведных Богоотец Иоакима и Анны, – на месте, где, по преданию, был дом их, в котором родилась Пресвятая Дева Мария. Свв. Иоаким и Анна долго не имели детей, что у евреев было великим несчастием, ибо признавалось за неблагословение Божие. Однажды святой Иоаким хотел во время праздника принести свою жертву в храме Иерусалимском; но священники по его бездетству возбранили ему исполнение этой обязанности; огорченный сим Иоаким удалился в пустыню и, пребывая там в посте и молитвах, умолял Бога о даровании ему потомства [56]. В то же самое время жена его Анна понесла оскорбление от своей служанки, которая в глаза упрекнула ее в неплодстве. Святая Анна, погруженная в печаль, вышла в сад на молитву и, возведя вверх очи, увидела над своею головою на лавровых ветвях птичье гнездо, из которого выглядывали птенцы; это зрелище еще более усилило ее печаль, и она просила Бога подать ей то, в чем Он не отказывает даже и малейшему творению. Когда она молилась о сем, явился ей Ангел и утешил обетованием рождения от нее Пречистой Девы, которую позже она и родила в этом самом месте. В развалины этой церкви, находящиеся как раз против Овчей купели, входят сквозь врата, ключ от которых в руках французского консула, ибо после Крымской войны она подарена султаном союзнику его французскому императору Наполеону III. Французское правительство уже приступило к обновлению этого замечательного по архитектуре храма и намерено содержать при ней свой национальный клир, что весьма не нравится Латинскому Патриарху Валерге, не любящему чьего бы то ни было совместничества. Величественное здание это, по всей вероятности, относится к первым временам восточной империи: архитектура храма очевидно древняя: он имеет форму базилики; шестью красивыми пилястрами он делится на три равные части; алтарь отделен от храма пилястром же. Есть предание, что в этом самом доме, обращенном впоследствии в церковь, отошли ко Господу и погребены родители Пресвятой Девы на двенадцатом году ее жизни. Это предание слышал еще наш паломник игумен Даниил; описывая эту церковь в своем «хождении», он говорит: «и есть ту печерка в камени иссечена исподи под олтарем, в той печере родилась святая Богородица и в той печере гробы Иоакима и Анны». Мы спускались в это подземелье, еще не совершенно очищенное от земли и мусора. Но гробы свв. Иоакима и Анны ныне указывают в Гефсимании; более вероятно, что они лишь скончались здесь, погребены же в своей родовой усыпальнице, где впоследствии была погребена и Матерь Жизни – Пресвятая Дева.

Местное предание также утверждает, что мусульмане, овладев Иерусалимом, напрасно старались обратить храм этот в мечеть и устроить при ней себе жилище. Их муллы не могли жительствовать спокойно в этих священных стенах, устрашаемые грозными видениями, и вскоре умирали, и потому они нашлись вынужденными сперва оставить храм в запустении, а потом и вовсе уступить его гяурам-франкам. В восточной части церкви действительно видно начало обращения ее в мечеть, по постройке миграба; но попытка эта осталась недоконченною. Близ церкви, не доходя Гефсиманских ворот, есть другое старинное здание – баня, в которой указывают на камне отпечаток младенческой стопы; предание говорит, что это след стопы Пресвятой Девы-младенца. Здание это недавно приобретено греками.

Напротив двух вышеописанных зданий (церкви и бани) у самых Гефсиманских ворот находится знаменитая Овчая купель, передняя ограда которой тянется во всю длину улицы. Название свое она получила оттого, что здесь обмывали овец и других животных пред принесением их в жертву. Царь Соломон вырыл этот водоем и окружил его пятью притворами, почему Иосиф Флавий и называет ее Соломоновой. Ангел Господень, как повествует святой Иоанн евангелист, в известное время сходил в купель и возмущал в ней воду, и кто первый входил в купель по возмущении воды, делался здоровым, какими бы недугами одержим ни был. По сей-то причине в притворах, окружающих купель (водоем), лежало множество больных, хромых и расслабленных, чающих движения воды, почему и самая купель называлась по-еврейски Вифезда, или дом милосердия. Трудно без особого чувства осматривать этот почтенный остаток древности, который несомненно есть дело Соломона. Овчая купель примыкает к священной ограде Омаровой мечети или двора древнего Соломонова храма. Теперь остался лишь сухой продолговатый дол, имеющий от востока на запад не более 50 сажень длины, а от севера к югу 14 сажень ширины; о глубине же купели судить нельзя, ибо почти наполовину она засыпана развалинами и заросла тернием, индейскими фигами, гранатовыми и другими деревьями. Видны еще каменные ступени, по коим сходили к воде по мере того, как она подымалась или понижалась. Прежде эту систерну наполняла дождевая вода, стекавшая в нее каналами; четыре стены этого водоема сложены таким образом: сперва идут ряды из больших тесаных камней, скрепленных железом, потом ряды кирпичные и наконец ряды мелких камней. В некоторых местах эта древняя одежда уже пообвалилась. Со стороны улицы купель открыта, ибо место между этой улицею и купелью служило некогда площадью для скота, вгоняемого в купель. Паломники XVI века еще видели несколько портиков целых; теперь остались лишь две арки с западной стороны; около систерны видны фундаменты древних притворов. Но меня не столько занимал этот славный памятник времен Соломона, сколько сладкие воспоминания неизреченной благости нашего Спасителя; ибо здесь поверженному на одре долголетней болезни и не имеющему человека, который бы ввергнул его в купель, – всемогущее Слово рекло: «востань, возьми одр твой и ходи!» За этот милостивый поступок вместо благодарности фарисеи и книжники исполнились зависти и ненависти, порицая сие дело милосердия за то только, что оно совершено в субботу, за то, что Он в субботу приказал ему «взять одр свой». Невольно вспомнились мне при этом наши мнимые старообрядцы, отлучившиеся от своей матери Церкви ради одной обрядовой внешности и фарисейски ненавидящие пастырей церковных за небуквальное соблюдение некоторых форм закона церковного, забывая сказанное Спасителем: суббота человека ради, а не человек субботы ради!

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Николай Васильев - Драгомирье и его окрестности [СИ]](/books/430131/nikolaj-vasilev-dragomire-i-ego-okrestnosti-si-thumb.webp)

![Александр Овчаренко - В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов [calibre]](/books/438497/aleksandr-ovcharenko-v-krugu-leonida-leonova-iz-zapisok-1968-1988-h-godov-calibre-thumb.webp)