Начал расходиться запах рвоты.

— Чобумделать, чобумделать… — проворчал Ангел. — Смой из шланга и оставь его как есть.

Камеру отперли, и, пока двое полицейских стояли по сторонам, третий вошел внутрь со шлангом. Заключенные принялись прыгать и скакать, спасаясь от струй.

— Слышь, сержант, — сказал полицейский со шлангом. — Этот хмырь заблевал себе все штаны.

— Те, от рабочей формы?

— Угу.

— Т-твою мать. Обдай из шланга. Здесь не прачечная.

Шерману виден был долговязый пьяница, с опущенной головой сидевший на приступке. Локтями он упирался в запачканные блевотиной колени.

Верзила наблюдал все это через окно. Он покачал головой. Шерман подошел к нему.

— Послушайте, сержант, нет ли у вас тут такого места, где я мог бы подождать? Я не могу туда. Я… просто не могу.

Верзила высунул голову из комнаты, где снимают отпечатки, и проорал:

— Эй, Ангел, ты что делать будешь с этим моим Мак-Коем?

Ангел высунулся из-за своей стойки и, уставясь на Шермана, провел ладонью по лысому черепу.

— Мммм… — Затем та же рука указала в направлении камеры. — Туда.

Вошел Тануч и вновь взял Шермана за локоть. Кто-то отпер решетку. Тануч препроводил Щермана внутрь, и он зашаркал по кафелю, поддерживая рукой брюки. Решетку опять задвинули. Шерман уставился на латиноамериканцев, сидевших на приступке у стены. Они тоже на него уставились — все, кроме того долговязого, который сидел, все так же опустив голову, и возил локтями по заблеванным коленям.

Пол был с наклоном к канализационной решетке в центре. Он еще не высох. Стоя на нем, Шерман чувствовал его покатость. Несколько струек воды еще сбегали к стоку. Вот где он. В сточной трубе, по которой, расслаиваясь, течет из мясорубки человеческая жижа.

Шерман слышал, как задвинулась за ним решетка, и вот он стоит в камере, поддерживая правой рукой брюки. Левой он прижимал к себе пиджак. Непонятно было ни что делать, ни даже куда смотреть, и поэтому он избрал себе свободную часть стены и стал стараться смотреть… на них… боковым зрением. Их одежды были смешением серого, черного и коричневого, за исключением кроссовок, создававших на полу узор из цветных полос и ярких пятен. Шерман знал, что на него смотрят. Бросил взгляд в направлении решетки. Ни единого полицейского! Да и пошевельнут ли они хоть пальцем, если…

Места по всей длине приступки были заняты латиноамериканцами. Шерман выбрал точку примерно в четырех футах от ее конца и прислонился там спиной к стене. От стены стало больно позвонкам. Он поднял правую ногу, и с нее упала туфля. Как можно небрежнее он вновь сунул в нее ступню. Наклонившись посмотреть на свою ногу среди кафельного сверкания, он почувствовал, что вот-вот упадет от головокружения. Еще эти пенопластовые шарики на брюках.

Его охватил страх — вдруг обитатели камеры примут его за помешанного, за безнадежного идиота, которого можно прикончить просто ради разминки. Слышался запах рвоты… рвоты и сигаретного дыма… Он опустил голову, как бы в полудреме, и скосил глаза в их сторону. Они на него смотрят! Смотрят и покуривают. Тот, высокий, который повторял «iMira! iMira!» все еще сидел на приступке, опустив голову и опершись локтями на покрытые блевотиной колени.

Один из латиноамериканцев встает с приступки и идет к нему! Уголком глаза Шерман наблюдал за ним. Неужели начинается? Так сразу?!

Подошедший устроился справа рядом с ним, опершись спиной о стену, как Шерман. У него были жидкие курчавые волосы, усики круглой скобкой с опущенными вниз концами, слегка желтоватая кожа, узкие плечи, выступающий животик и совершенно безумный взгляд. На вид лет тридцати пяти. Он улыбнулся, и улыбка придала ему вид еще более безумный.

— Эй, слышь, а я тебя у входа видел.

Видел меня у входа!

— Когда тебя телевидение снимало. Слышь, а тебе что шьют?

— Халатность за рулем, — сказал Шерман. У него было такое чувство, будто он выдавливает из себя последние слова на этом свете.

— Халатность за рулем?

— Это, ну… когда собьешь кого-нибудь машиной.

— Машиной? Ты сбил кого-то машиной, и сюда набежало телевидение?

Шерман пожал плечами. Больше он ничего говорить не хотел, однако боязнь выказать отчужденность пересилила.

— А тебе что шьют?

— У-у, мне-то? Двести двадцатую, двести шестьдесят пятую, двести двадцать пятую… — Он выбросил руку в сторону, будто хотел объять весь мир. — Наркотики, оружие, азартные игры — всякое дерьмо, знаешь ли.

Он, похоже, в некотором роде даже гордился своим бедственным положением.

Читать дальше

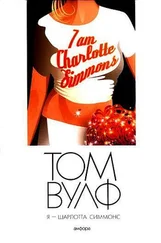

![Томас Вулф - Взгляни на дом свой, ангел [английский и русский параллельные тексты]](/books/32195/tomas-vulf-vzglyani-na-dom-svoj-angel-anglijskij-thumb.webp)