Иногда подворья играли роль богаделен – там проживали престарелые или больные насельницы монастырей. Так, в 1919 году на Мезенском подворье Ущельского монастыря жила 56-летняя монахиня Рафаила, бывшая сборщица, к послушаниям «малоспособная по болезни». А на Сурском подворье в Архангельске в 1918 году проживала престарелая монахиня Зосима, по болезни не имевшая послушания.

Впрочем, основной ролью монастырских подворий была хозяйственная. Подворья обеспечивали монастыри дополнительными финансовыми средствами за счет сбора пожертвований, а также продажи свечей и икон. Так, вологодское подворье Арсениево-Комельского монастыря, представлявшее собой каменную часовню с деревянным флигелем, который сдавался внаем, в 1905 году принесло монастырю прибыль в размере 222 рублей, из которых 150 рублей составили пожертвования, а 72 рубля являлись арендной платой за пользование флигелем.

Доходы, получавшиеся от подворий другими монастырями, могли быть и большими. Так, только за сентябрь 1914 года архангельское Сурское подворье перечислило на счет Сурского монастыря сумму в 400 рублей. Бывшее санкт-петербургское подворье того же Сурского монастыря, даже став самостоятельным монастырем, должно было по воле святого праведного Иоанна Кронштадтского ежегодно отчислять треть своих доходов в Сурский монастырь. Именно в связи с тем, что в городе можно было собрать больше пожертвований, чем в сельской местности, «сельские» монастыри стремились иметь подворья в городах. Таким образом, определение монастырского подворья как «своеобразного хозяйственного представительства монастыря в каком-либо городе» [32] справедливо и в отношении подворий северных женских обителей.

При подворьях могли находиться и монастырские мастерские. Так, при Мезенском подворье Ущельского монастыря имелись не только огороды, но и машина для вязания чулок.

Дополнительным подспорьем в хозяйствах женских монастырей являлись также приписные пустыни и скиты. В связи с этим их имели почти все женские обители Архангельской епархии – за исключением Ямецкого монастыря, – а также Горний Успенский монастырь Вологодской епархии. Как и в случае с подворьями, один и тот же женский монастырь мог иметь сразу несколько пустыней. Так, у Шенкурского монастыря было две пустыни – Макарьевская в 15 верстах от Шенкурска, а также Уздринская (или «Уздреньгская дача») в 112 верстах от Шенкурска. Обе пустыни представляли собой бывшие мужские монастыри, основанные в XVII веке и закрытые после секуляризационной реформы 1764 года. В обеих пустынях имелись храмы. Церковь Уздринской пустыни была освящена в честь Рождества Иоанна Предтечи; каменный храм Макарьевской пустыни был освящен в честь преподобного Макария Желтоводского и имел приделы в честь Владимирской иконы Божией Матери и святых апостолов.

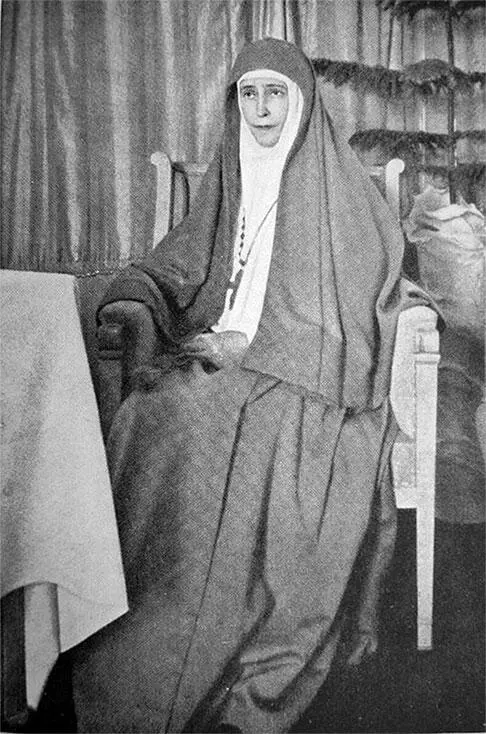

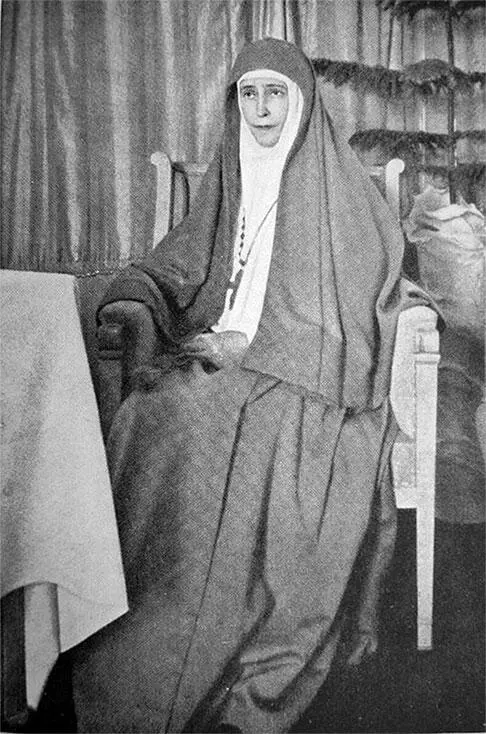

Сурское подворье – на обратном пути из паломничества в Соловецкий монастырь, – посетила великая княгиня Елисавета Феодоровна

Небольшую пустынь – так называемую «Юдину пустынь», – имел Ущельский монастырь. Пустынь Холмогорского Успенского монастыря находилась в 15 верстах от Холмогор, в деревне Товра. Эту пустынь тоже основал праведный Иоанн Кронштадтский. 20 июня 1899 года, проезжая мимо Товры на пароходе «Святитель Николай Чудотворец», историю которого мы уже рассказали читателю, отец Иоанн «приказал остановить пароход, …осмотрев местность, благословил ее, осенив иконой Божией Матери “Казанская”, и сказал, что место сие да будет называться “Парасковеинская пустынь”» [43]. В этой пустыни имелся деревянный Ильинский храм с колокольней, построенный в 1900 году на средства петербургского купца Афанасия Короткого. Успенский Горний монастырь Вологодской епархии имел Николаевскую Озерскую пустынь в Грязовецком уезде, которая до секуляризационной реформы была мужским монастырем, а в 1859 году ее приписали к Успенскому монастырю. В этой пустыни имелся Никольский храм с приделами в честь Тихвинской иконы Божией Матери и преподобного Александра Свирского, где почивали мощи основателя Николаевского монастыря – преподобного Стефана Комельского. Безусловно, если бы жизнь северных женских монастырей не была оборвана богоборцами, пустыни типа Николаевской Озерской или Макарьевской со временем вполне могли бы стать самостоятельными монастырями.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу