Свежий вечерний воздух коснулся его, Дока, лица, вокруг шевелились листья, живые, тайно знающие о чем-то, шелестящие о чем-то, об этой странной бесконечности по имени существование . О чем светил и фонарь, безлюдный, уличный, неживой и в то же время причастный ко всему живому. Урна, асфальт, сигарета, которую бросил прохожий… В конце концов, кому и какое дело, и лицо Дока здесь ни при чем. Асфальт возникал под ногами вечный, как звездное небо, с трещинками. И белеющая в темноте дорожка уходила между наклонившимися яблоневыми деревьями. И через темную листву растрепанных черных крон просвечивал Млечный Путь. Когда-то здесь был старый сад, а теперь яблони одичали, и автобус проезжает из темноты со светящимися окнами, из темноты в темноту, и увозит кого-то, каких-то пассажиров, застывших, как истуканы, перед большими темными стеклами, в которых они видят только самих себя. Пассажиров везет полусонный шофер, по-прежнему думает он о своей распавшейся семье и о сломанных ножках дивана, которые нужно бы поправить… Но когда он увезет свой сонно жужжащий автобус за поворот, вновь зазвучат те самые голоса – чистые и словно бы плавающие в огромном стеклянном зале. О, эти женские голоса, всплывающие из темноты в звездную ночь.

Док помедлил, и перешел дорогу к белеющему в темноте зданию. Никого не было, только белая, освещенная боковым светом стена и выше – ряд высоких сплошных стекол, за которыми кто-то неслышно творил, как будто руками, – белый хрустящий и теплый хлеб. Док прислушался. Голоса замолкли. Он присел, пряча свое дрожащее тело в тень от пронзительного сторожевого света, выскочившего вдруг веером из-за крыши.

«Беатриче…»

Они опять заговорили, заворковали. Наверное, они не видели друг друга, и потому переговаривались по радио. И, несомненно, – в большом пространстве, чтобы их слышали и кто-то еще, те, кто, скорее всего, были, находились где-то ниже, а они где-то наверху, наверное, в двух стеклянных одинаковых кабинах, а те, другие, кто слушали, оставались внизу, у конвейера, и кто были, скорее всего, пока еще девушками, и им было еще рано говорить по радио, а может быть, и просто не было повода, в зале же было жарко, шла работа, топилась и томилась печь, и те, кто сновал у конвейера, совсем молоденькие, маленькие, были в одних лишь легких халатиках, в одних лишь белых чистых коротких халатиках, свободно надетых на чистое голое тело, потому что от выпекания такого пышного хлеба всегда становится жарко. И надо быть очень чистыми, когда выпекается такой хлеб, чистыми и невинными. Вот почему в этом зале никогда нет мужчин, а там, наверху, в тех двух стеклянных прохладных кабинках, сидят и переговариваются уже зрелые женщины…

Док приподнялся и привстал из темной слепой полосы. Вокруг было по-прежнему тихо, и в воздухе, и в неподвижности крыши и козырька, сторожевой будки, от которой неподвижно светил прожектор. Ничего не изменилось в мире присутствия, ничто не приближалось и не угрожало, никто не подбегал и не окликал. Белеющая стена хлебозавода переходила в известковый забор, поверх которого чернела зигзагами колючая проволока и прочерчивала звездное небо. Неизменность и неподвижность поздней ночи и… Вдруг – в самой ее сердцевине, как звук цикады, как какой-то кузнечик, который вдруг начинает тихо точить свою тихую звездную работу, вытачивать узор вышедшей из-за светлого облака луны, зачищая заодно и свет звезд, – этот раздающийся странный зов… Словно бы там, где Большая Медведица касается колючей проволоки, эта корявая железная неумолимая преграда незримо обрывается от прикосновения тонкого заточенного ковша. И как будто сейчас решается твое избранничество, избран ты или не избран. Есть ли для тебя другая жизнь или нет. И ход к Беатриче или откроется, или не откроется никогда, и ты будешь навеки заточен в свою башню…

«Нет, Беатриче, я должен».

Какой-то нелепый, дурацкий ящик, валяющийся под жасминовым кустом, но если поставить его на попа и наступить осторожно, прихватывая ладонями белую известковую стену забора, только бы не испачкать рубашку и джинсы, то можно достать до щита, а там и подтянуться к самому ковшу Большой Медведицы, ухватившись руками за щель между досками, и теперь карабкаться по белой стене, могут остаться, конечно, следы от черной микропорки подошвы, но главное, чтобы не треснуло в тот самый миг, когда будешь перелезать, этот старый, но, вроде бы, пока еще прочный ящик… и еще, чтобы там, по ту сторону стены, не было собак… Громко стучало сердце, и кровь приливала уже к какому-то другому лицу, к какой-то другой маске, не той, которую с таким отвращением так часто разглядываешь в зеркале, а той, что иногда словно бы пристально смотрит на тебя из глубины самого тебя… Док встал на подставку, но все же дотянуться не смог. Как будто бы и стена вдруг немного поднялась вверх. Он оглянулся. Недалеко от куста желтели в полутьме какие-то доски и еще несколько ящиков. Из них можно было попробовать соорудить уже нечто вроде лестницы. Он прислонил доски одна к другой, и нарастил сверху еще, водрузив поверх пару ящиков. Но оказалось, что и этой постройки недостаточно. Как будто выбеленная известкой стена, с деревянным щитом в проеме и непримиримо чернеющей вокруг колючей проволокой, снова еще немного выросла. И Доку пришлось лихорадочно мастерить еще один этаж. Что-то другое уже разворачивалось и двигалось, как какими-то толчками, как какими-то музыкальными фразами по всем его членам, и сам он двигался в такт, подставляя все новые ящики и водружая на них все новые доски, как будто и сам уже становился кем-то другим. Все выше и выше, по стене своей Башни, к ковшу Большой Медведицы, где выпекается чистый и свежий хлеб…

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

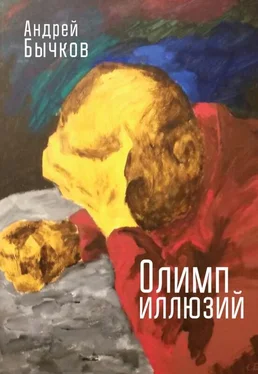

Купить книгу