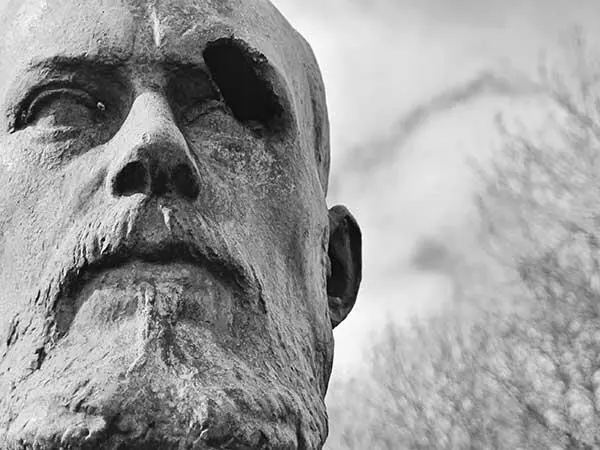

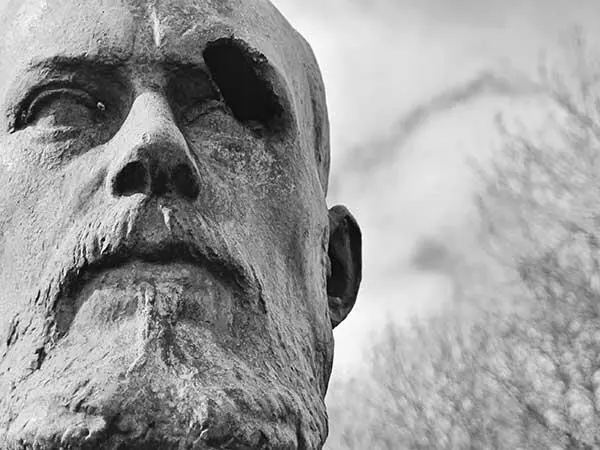

Это не значит, что совпадения и соответствия, рифмы жизни и созвучия существования не волнуют меня по-прежнему (человек противоречив, как мы, еще раз, давно уже все заметили), что «повторение тайных тем в явной судьбе» не занимает меня так же сильно, как занимало всегда. Вот бесконечно волнующее совпадение, связанное с Шарлем Пеги; не рассказать о нем не могу. Пеги сразу после объявления войны (Первой мировой) отправился на фронт (он был лейтенант запаса), рассматривая это не просто как свой долг и обязанность, но, кажется, как некий духовный подвиг и высокий акт самопожертвования. (Вот чего я понять уже решительно не способен; окажись я там и тогда, наверное, относился бы к этой войне примерно так же, как относился к ней Рильке, мечтавший лишь о том, чтобы его оставили в покое, – его и оставили, немного помучив переписыванием каких-то бумаг в австрийской армии; и даже не столько переписыванием бумаг – на это башмачкинское занятие способностей его не хватило, – сколько линовкой бумаги, на которой уже другие, более одаренные в канцелярском смысле бедняги должны были писать и переписывать разнообразные рапорты, донесения, приказы, жалобы, кляузы). Война, говорил Рильке, это занятие для людей, лишенных призвания. Ни Гумилев, ни д’Аннунцио, ни Эрнст Юнгер, ни, вот, Пеги с ним бы, конечно, не согласились. Из всех перечисленных погиб только Пеги. За что погиб он? За Эльзас и Лотарингию? за интересы крупного капитала и военной промышленности? за национальную идею? Вот уж за что погибать было глупо. Впрочем, нация (Нация) была богом того времени, лучше: богиней того времени; одной из богинь того времени (другой была История), которым двадцатый век принес так много человеческих жертв, миллионы и еще миллионы человеческих жертв. Пеги погиб сразу, как сказано, в сентябре 1914 года, раненный в голову, перед самым сражением на Марне (погиб, в сущности, на какой-то другой войне, еще напоминавшей патетику прежних, хоть отчасти героических, войн; не успев увидеть промышленно-прозаическое самоубийство Европы; доживи он до 16 года, до 17-го, еще пошел бы небось в пацифисты); тогда-то он и сделался тем народным героем, национальным поэтом, которым благополучно перестал быть после Второй мировой войны, слишком уж полюбили его в патриотическом лагере (Морис Баррес уже на другой день после его гибели начал петь ему газетные дифирамбы). Между войнами, в эту относительно короткую эпоху его посмертной славы, в Орлеане, где он родился, был поставлен бронзовый бюст, причем не в центре города, а на близкой бедной окраине, где и родился он (в семье плетельщиц церковных стульев, как я рассказывал выше); в 1940 году, когда немцы, прежде чем войти в него, бомбили Орлеан, осколок снаряда попал в этот бюст, причем именно в то место (так, по крайней мере, утверждает легенда), над левым глазом, куда двадцатью шестью годами ранее ранила пуля самого поэта; почему выбоину в бюсте заделывать и не стали, но оставили его стоять таким, раненным, в память о мистических совпадениях.

Когда я прочитал об этом (в английской книжке Елены Извольской, помянутой выше; Извольская, русская католичка, о Пеги пишет с восторгом), сразу понял я, что придется ехать теперь в Орлеан, – просто потому, что невозможно не поехать теперь в Орлеан, не посмотреть на этот бюст, не попытаться сфотографировать этот бюст. День был тоже облачный, для фотографии благоприятный, когда в марте 2018 года мы с парижскими друзьями приехали туда на машине. Орлеан сам по себе показался мне порядочным захолустьем, но площадь, где мы нашли пресловутый бюст, оказалась уже захолустнейшей, затрапезнейшей; оказалась даже не площадью, а большим трехполосным автомобильным кругом с заглохшим фонтаном и хлюпающим газоном посредине; маленький бюст явно не понимал, что он здесь делает, посреди задрипанных домиков, гаражей (во французском понимании термина), каминных труб (всегда печальных, по крайней мере в провинции), полуотвалившихся надписей (Pharmacie, «Аптека», с пропавшим куда-то R; A упало, R пропало), мокрых флагов, полоскавшихся на влажном ветру. Что мы здесь делаем, столь же явно не понимала молодая мамаша с коляской, замеревшая в изумлении перед этой компанией сумасшедших иностранцев, зачем-то фотографировавших всеми забытый памятник, мимо которого она, мамаша, проходила небось по пять раз на дню со своей коляскою, ни разу, может быть, на него не взглянув. Огромные, мощно-трагические облака, стоявшие над бюстом и крышами, – вот они-то, я думал, ничем не смущаются; они всегда – дома, над любым захолустьем; над полем любого сражения, будь то Марна, будь то Аустерлиц. И вот, значит, эта дырка спереди, дырка сзади; и что это доказывает? Это ничего не доказывает; это просто случайное совпадение. У него нет ни метафизической, ни этической, ни еще какой-нибудь ценности; есть только одна, эстетическая. Это красиво; бюст, получающий ранение в то же место, что и его модель, это красиво; это отличный сюжетный ход; более ничего. Более ничего? Это уже много; чего еще надобно? И это все красиво само по себе – и эта задрипанная окраина, эти голые ветки на мерцающем фоне неба, этот бюст, наконец, с его широким, плоским лицом, таким мощным, таким благородно-простецким, что вновь начинаешь испытывать симпатию к прототипу, прощаешь ему то, что еще накануне не мог простить, его трескучую патетику, его бесконечные повторы, его национально-религиозную мифологию, от которой вообще-то хочется отмахнуться, как от тяжелого, надоевшего бреда. Бог умер, говорит Ницше, но его тень на стене пещеры держится и будет держаться еще долго, быть может, тысячелетия. Тени бога тоже оскорбительны для нашей свободы.

Читать дальше

![Алексей Макушинский Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres] обложка книги](/books/398596/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk-cover.webp)